Инвестиции как фактор национальной конкурентоспособности

Актуальность исследования. Повышение национальной конкурентоспособности является важной и актуальной задачей, стоящей перед российской экономикой. Опыт зарубежных государств доказывает, что модернизация экономической системы, ускорение темпов экономического роста и, как следствие, повышение международной конкурентоспособности страны возможны, в частности, на основе привлечения иностранных инвестиций.

Целью данного исследования является анализ прямых иностранных инвестиций как главного фактора конкурентоспособности России.

В рамках проведенного исследования были использованы метод системного анализа, математические и статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений.

Прямые иностранные инвестиции как фактор конкурентоспособности России

В настоящее время одним из доминирующих явлений в мире является процесс глобализации, затронувший в значительной степени сферу экономики. Одновременное развитие глобализации и региональной экономической интеграции привели к созданию фактически единого рынка товаров и услуг и способствовали резкому увеличению мобильности капитала. В современных условиях формирование и сохранение конкурентоспособности становится требованием, предъявляемым глобализацией к национальной экономике любого государства.

Сущность конкурентоспособности страны заключается в способности поддерживать и наращивать эффективность экономики в целях повышения благосостояния и качества жизни населения [1, c. 11].

В современных условиях глобализации практически ни одна страна не в состоянии добиться устойчивого экономического роста, технологического прогресса, улучшения социальных стандартов, опираясь исключительно на собственные силы, без активного привлечения в экономику иностранного капитала, прежде всего, в предпринимательской форме, в виде прямых иностранных инвестиций.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одним из главных факторов, определяющих конкурентные позиции страны на мировом рынке, благодаря привнесению новых преимуществ и более эффективному использованию имеющихся ресурсов.

Привлечение ПИИ в российскую экономику имеет стратегическое значение, преследует долговременные цели создания в России социально – ориентированной экономики с высоким уровнем жизни населения, основанной на рыночных механизмах, а также среднесрочные цели поддержания устойчивого экономического роста.

По экономическому содержанию ПИИ представляют собой долгосрочные вложения капитала, который менее подвержен влиянию изменений политической и социально – экономической ситуации в стране, воздействию международных финансовых кризисов, чем другие формы иностранных инвестиций.

Иностранные инвесторы, вкладывающие свои капиталы в предприятия реального сектора экономики, самостоятельно или вместе с российскими партнерами – акционерами таких предприятий несут ответственность за прибыльность их использования, которая определяется как конкурентоспособность применяемой ими технологии, так и уровнем производства, включая особенности маркетинговой стратегии и тактики, особенности управления персоналом, финансовыми потоками и другими характеристиками менеджмента. Это обстоятельство отличает привлечение ПИИ от использования зарубежных инвестиционных кредитов, которые перекладывают коммерческий риск кредитуемого проекта на российского заемщика.

ПИИ увеличивают возможности экспорта товаров и услуг, учрежденных ими предприятий, получения этими предприятиями кредитов или гарантий зарубежных банков, возможности обучения персонала на иностранных фирмах, способствуют интеграции экономики России в мировой хозяйство.

Особая привлекательность ПИИ состоит в том, что наряду с финансированием инвестиционных процессов они несут технологические, в том числе инновационные ресурсы для модернизации страны – реципиента. Эта особенность ПИИ чрезвычайно важна для России, где технический уровень производства в большинстве отраслей экономики и конкурентоспособность продукции в настоящее время весьма отстают от зарубежных аналогов [4, с. 39–40].

Таким образом, можно отметить растущее влияние ПИИ на микро- и макроэкономические процессы страны. Вопрос заключается лишь в том, насколько цели прихода иностранных инвесторов на российский рынок соотносятся с задачами правительства по привлечению ПИИ. Так, Россия заинтересована в модернизации основных фондов реального сектора экономики, в насыщении потребительского и производственно-технического рынков высококачествественными товарами, в развитии и структурной перестройки своего экспортного потенциала, в реализации политики импортозамещения, в привнесении в российское общество и в российский бизнес передовых информационных и управленческих технологий. Передача технологий является ключевой задачей привлечения ПИИ для повышения качественного уровня промышленного производства России.

В то же время существуют три основные цели прямого вложения капитала иностранными инвесторами: доступ к природным ресурсам иностранного государства; завоевание отдельных сегментов рынка принимающей страны; использование страны в качестве производственной базы с последующим экспортом выпускаемой продукции. В связи с этим перед российским государством стоит сложная задача привлечь в страну иностранный капитал, удовлетворяя его запросам и вместе с тем направляя его мерами экономического регулирования на достижение общенациональных целей.

В настоящее время в мировых потоках ПИИ Россия является важным игроком. Так, в соответствии с отчетами, опубликованными ЮНКТАД (конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию) «WorldInvestmentReport»,Россия с 2007 года входит в десятку лидеров стран реципиентов прямых иностранных инвестиций. В 2013 году она заняла третье место по объему поступивших ПИИ после США и Китая (рис. 1). Объем иностранных инвестиций поступивших в Россию в 2013 году составил 79 млрд долларов, что на 41,86 % больше чем в 2007 году [6, с. 4].

Тем не менее, по результатам 2014 года по инвестиционному потенциалу Россия значительно уступает наиболее привлекательным для инвесторов странам мира. Об этом свидетельствуют рейтинги стран, ежегодно составляемые американской консалтинговой компанией А.Т. Kearney по показателям доверия зарубежных инвесторов и привлекательности страны-реципиента иностранного капитала. Индекс доверия в сфере привлечения ПИИ составляется отдельно по каждой стране на основе данных опросов руководителей крупнейших международных компаний. Согласно нему, по степени доверия инвесторов и их готовности осуществлять капиталовложения в 2014 году Россия впервые за девять лет не вошла в 25 самых привлекательных стран, несмотря на то, что в 2013 и 2012 гг. занимала 11 и 12 места соответственно. Согласно А.Т. Kearney низкая степень доверия инвесторов связана в первую очередь с конфликтом на Украине, наложенными санкциями и геополитической напряженностью [7].

Также основными отрицательными факторами, сдерживающими динамику привлечения ПИИ, служат:

– политический риск, характеризующийся недостаточной эффективностью важнейших институтов – государственного аппарата, судебной и правоохранительной системы, обременительным вмешательством государства в экономическую жизнь хозяйствующих субъектов, механизм принятия решений остается непрозрачным для общества, не существует эффективных механизмов гражданского контроля за их деятельностью;

– экономический риск, характеризующийся финансовым и экономическим кризисом, неустойчивостью макроэкономической ситуации, зависимостью национальной экономики от конъюнктуры мирового рынка, высокой долей нерыночного сектора, низким уровнем конкуренции, непрозрачной деятельностью естественных монополий, низким уровнем интеграции российской экономики в мировое хозяйство, невысокой степенью диверсификации экспорта, слабым использованием конкурентных преимуществ в экспорте услуг, прежде всего транспортных, медицинских, образовательных, продукции наукоемких отраслей, ограниченным объемом трансграничного сотрудничества;

– низкий уровень развития рыночной инфраструктуры;

– недостаточное участие банковской системы в финансировании реального сектора экономики;

– низкий уровень квалификации управленческих кадров, регулирующих вопросы инвестиционной деятельность;

– высокий уровень коррупции и бюрократии;

– сложность открытия и ведения собственного бизнеса.

Так, в 2015 году по условиям ведения бизнеса в международном рейтинге экономик Doing Business, который ежегодно составляется Всемирным банком, Россия заняла 62 место. В 2014 она занимала 92 место, но с учетом скорректированной методологии исследования в 2014 году, занимала бы не 92-е, а 64-е место [8]. Таким образом, в реальности Россия улучшила свои показатели на две позиции. Однако, несмотря на положительную динамику, Россия в 2015 году ухудшила свои показатели по шести параметрам из десяти: присоединение к электрическим сетям, получение кредитов, защита миноритарных инвесторов, налогообложение, международная торговля, разрешение неплатежеспособности (табл. 1).

Рис. 1. Некоторые ведущие страны-импортеры ПИИ в 2013 году, млрд. долл. Источник: Investing in SDSs: an Action Plan / World Investment Report 2014 // UNCTAD. – New York and Geneva, 2014. – P. 4

Основные показатели России в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса

Источник

Регулирование инвестиционной деятельности как фактор повышения конкурентоспособности экономики России

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 01.06.2020 2020-06-01

Статья просмотрена: 25 раз

Библиографическое описание:

Бажанов, В. В. Регулирование инвестиционной деятельности как фактор повышения конкурентоспособности экономики России / В. В. Бажанов. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 22 (312). — С. 331-333. — URL: https://moluch.ru/archive/312/71012/ (дата обращения: 12.06.2021).

Важной составляющей стратегии развития экономической сферы России является обеспечение конкурентоспособности. Инвестиционная деятельность является одним из ключевых элементов, необходимых для развития конкурентоспособности рынка страны. Выбор правильной стратегии инвестиционной деятельности является ключевых элементом.

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, конкурентоспособность, экономика России, управление и регулирование

20 февраля 2019 г. Президент Российской Федерации обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, в котором указал на основные ориентиры развития национальной экономики и российского общества. По мнению Президента РФ, за последние шесть лет были достигнуты значительные успехи в формировании конкурентоспособных отраслей, в том числе за счет внедрения новых технологий и цифровизации, что обернулось полуторакратным увеличением несырьевого экспорта.

В отношении приоритетов инвестиционной деятельности были отмечены:

необходимость инвестирования капитала в сферы «зеленой экономики», включая развитие рынка газомоторного топлива, расширения сети заправок и топливных систем, использующих сжиженный природный газ;

создание Правительством РФ комфортных условий для активизации частных инвестиций в технологические стартапы, развития цифровой экономики, электронной среды ведения и сопровождения бизнеса [7].

Одной из методик, применяемых для оценки конкурентоспособности национальной экономики, является ежегодно публикуемый отчет Всемирного экономического форума (World Economic Forum), содержащий характеристику позиций разных стран по показателю — Индекс глобальной конкурентоспособности, который составляется на основе сбора и/или расчета 113 переменных, позволяющих ранжировать национальные экономики мира. Данный показатель основан на группировке всех учитываемых факторов в 12 контрольных показателей, формирующих конкурентоспособность каждой национальной экономики.

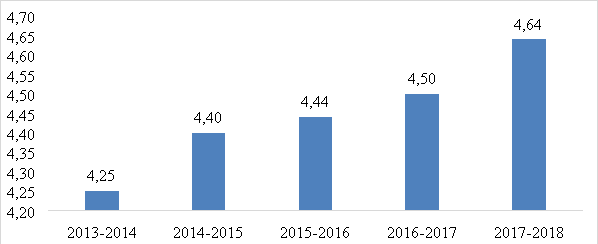

Несмотря на положительную динамику показателя применительно к России, эксперты WEF указывают на то, что ограничительными факторами для российской экономики при наличии таких конкурентных преимуществ как высокий образовательный уровень населения и положительные сдвиги в системе государственного регулирования корпоративного сектора являются: низкая эффективность государственного аппарата, неразвитость финансового сегмента в экономике, низкая эффективность и инновационность инвестиционной деятельности [4]. Данные по динамике указаны на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика индекса глобальной конкурентоспособности России в 2013–2018 гг. (по версии WEF) [5]

По данным на 15 апреля 2019 г. по версии WEF, Россия находится на 38-м месте из 137 стран мира по уровню конкурентоспособности экономики (первые три места принадлежат Швейцарии, США и Сингапуру) [5].

В настоящее время, в результате политики огосударствления экономики, предприятия и организации, контролируемые государством по данным ФАС производят до 70 % всего ВВП страны (против 35 % в 2005 г.). В том числе на долю бюджетных предприятий приходится 37 % ВВП, еще до 20 % составляют крупнейшие корпорации и банки, контролируемые государством. Кроме того, в качестве методов управления инвестиционным процессом в экономике государство использует такие инструменты как, например, налоговая система, регулирование финансовой деятельности. Государство все шире использует государственно-частное партнерство. Таким образом, общее воздействие государства на социально-экономическое развитие без преувеличения может быть оценено в 80 % [3, с. 47].

В то же время методы воздействия государства остаются мягкими, либеральными, оно не имеет единого стратегического плана. В результате несогласованные действия его же собственных структур приводят к существенным потерям: так, по мнению современных исследователей, в 2013–2016 гг. стагнация и рецессия в России во многом имели место, потому что государство, которое контролировало половину всех инвестиций в основной капитал и три четверти вложений в человеческий капитал, сократило эти инвестиции более чем на 25 % [1, с. 11].

В сложившихся условиях экономики России необходимо сделать выбор в отношении наиболее предпочтительной модели управления и регулирования инвестиционной деятельностью. К традиционным моделям можно отнести:

кластерный подход (мягкого или жесткого типа)

Поскольку в России немецкая, французская и жесткая кластерная типы политик управления инвестиционной деятельностью в настоящее время малоприменимы, то следует сделать ставку на мягкий вариант кластерной инвестиционной политики.

Основным источником инвестиций для таких экономик должны стать национальные резервы финансовых и материальных ресурсов. В случае с Китаем и Россией ограничительным фактором также служит антипропаганда существующих политических режимов этих стран в средствах массовой информации в странах ОЭСР и тесно связанных с ними международных финансовых организациях (МВФ, МБРР и другие) [2, с. 72].

При этом при формулировании и разработке собственной кластерно-инвестиционной политики экономически крупным странам необходимо на первом этапе провести анализ:

имеющихся конкурентных преимуществ внутренних производственных комплексов на мировых рынках;

уровня фактического и требуемого внутреннего потребления в стране;

материальной, кадровой и научной базы для технологизации каждого создаваемого экономического кластера.

Анализ внутренних конкурентных преимуществ (инкорпорированных в национальную экономику) заключается в оценке уровня затрат, сопутствующих производству каждого вида продукции, по сравнению с производствами, налаженными на территории других стран. При этом, например, в отношении производства отдельных видов сельхозпродукции важную роль играют природно-климатические условия, которые объективно создают направление специализации на производстве тех или иных видов продовольствия. К числу факторов формирования кластерной специализации страны можно также отнести: наличие земель, приходных для ведения профильного вида деятельности; территориальная удаленность друг от друга материальных источников функционирования целевого экономического кластера и сравнение данных параметров с другими странами: действительными или потенциальными конкурентами по обозначенному продукту [2, с. 73].

Одним из активных субъектов инвестиционной деятельности в сфере прямых инвестиций в России является Российский фонд прямых инвестиций, функционирующий в форме инвестиционного фонда с 2011 г. Данный фонд был инициирован Президентом и Председателем Правительства РФ и в настоящее время при стартовом капитале в 100 млрд руб. является инвестором по более чем 70 проектам на общую сумму более 1,5 трлн руб. (прежде всего за счет средств партнеров). Совокупная выручка портфельных компаний РФПИ составляет 5 % ВВП страны [6].

Ориентируясь прежде всего на формирование положительного сальдо денежных и финансовых потоков и получение прибыли от реализации проектов, РФПИ показывает, что в сфере прямых инвестиций финансово привлекательными являются самые разнообразные области деятельности, включая:

улучшение качества жизни;

импортозамещение и экспортный потенциал;

Таким образом, управление и регулирование инвестиционной деятельности в современной России, обеспечивающее создание и поддержание условий конкурентоспособной экономики должно ориентироваться на глубокий анализ факторов инициации инвестиционной деятельности и четкой политики государства в данном направлении.

Источник