Инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности

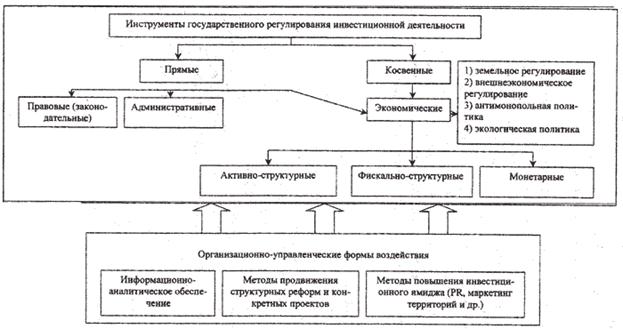

В отечественной литературе принято выделять две группы методов, при помощи которых государство регулирует инвестиционную деятельность: методы прямого и косвенного (непрямого) воздействия. Все формы воздействия на инвестиционные процессы подразделяются на три блока: правовой, административный и экономический.

Методы прямого воздействия реализуются через инструменты правового (законодательного) регулирования, административного и экономического влияния. Методы косвенного регулирования осуществляются только экономическими средствами. Таким образом, в экономических средствах сочетается использование как прямых, так и косвенных инструментов (методов) управления. Система инструментов государственного управления инвестиционной деятельностью представлена на рис. 1.

Рис.1. Инструменты государственного регулирования инвестиционной деятельности

К инструментам правового регулирования относятся:

Разработка, принятие и издание нормативно-правовых (законодательных) и индивидуальных (подзаконных) актов.

Заключение договоров (инвестиционных, кредитных соглашений).

Принятие государственных программ.

Система реализации и соблюдения инвестиционного законодательства.

В настоящее время законодательная база, направленная на косвенное регулирование инвестиционной сферы, может быть представлена в виде системы:

Кодексы РФ (налоговый, бюджетный, земельный, лесной).

Федеральные законы, содержащие отдельные нормы, влияющие на инвестиционную деятельность («О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности» и др.).

Постановления правительства РФ («Об утверждении положения о продаже на коммерческом конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями государственного или муниципального имущества») и др.

Инструменты административного регулирования относятся к группе средства прямого регулирования инвестиционной деятельности и включают в себя:

Применение системы санкций ограничений.

Разработку и утверждение приказов, распоряжений, указов и т.д.

Введение административных мер.

Согласительно-разрешительные (распорядительные) процедуры.

Управление государственной собственностью.

Экономические инструменты (регуляторы). Блок экономических методов государственного управления инвестиционной сферой определяется ролью экономики, которую она играет в жизни государства и общества.

Совокупность инструментов экономического регулирования включает в себя следующие группы инструментов: активно-структурные, фискально-структурные, монетарные и другие.

К активно-структурным методам относятся:

государственное финансирование инвестиций (государственные инвестиции);

прямое проектное финансирование;

управление внешним активным и пассивным долгом.

Поддержка инвестиционной деятельности со стороны государства подразумевает непосредственно инструменты поддержки инвестиционной деятельности, а также инструменты государственного финансирования инвестиционных проектов (поддержки финансами), налоговой и административной поддержки. Государственная поддержка может осуществляться как в прямой, так и в косвенной формах. В соответствии с Концепцией государственной инвестиционной политики прямая государственная полтика реализуется посредством:

финансов (предоставление средств бюджетов развития РФ, бюджетных ссуд, предоставляемых а счет государственных внешних заимствований РФ; предоставление инвестиционных налоговых кредитов; возмещение из федерального бюджета разницы процентных ставок по кредитам, предоставление отсрочки по уплате долгов или списание долгов перед государственными предприятиями и организациями, производимые за счет государственных и муниципальных средств);

Косвенная поддержка предполагает применение:

тарифов и пошлин (таможенных);

льгот при уплате налогов и сборов;

отдельных соглашений, затрагивающих будущие доходы государства (включение и (или) последующее финансирование инвестиционных проектов в рамках межправительственных соглашений).

Государственное финансирование инвестиций (госинвестиции) — это инвестиционная деятельность государства, направленная на создание и модернизацию государственной собственности и на обеспечение государством своих функций.

Государство является одним из активных участников инвестиционной деятельности. Как участник финансово-инвестиционного рынка государство использует широкий набор инструментов и средств развития и совершенствования инвестиционной сферы. Поэтому неудивительно, что многие представленные виды государственного участия встречаются среди других групп инструментов управления (например, выпуск займов, договоры, концессии и другие).

В соответствии с Законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», прямое государственное участие в инвестиционной деятельности включает в себя следующие виды:

разработку, утверждение и финансирование инвестиционных проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с иностранными государствами, а также инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета, за счет средств бюджетов РФ;

экспертизу инвестиционных проектов в соответствии с законодательством РФ;

формирование перечня строек и объектов технического перевооружения для федеральных государственных нужд и финансирование их за счет средств федерального бюджета;

вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной собственности;

размещение на конкурсной основе средств федерального бюджета (бюджета развития РФ) и средств бюджетов субъектов РФ для финансирования инвестиционных проектов;

защиту российских организаций от поставок морально устаревших и материалоемких, энергоемких и ненаукоемких технологий, оборудования, конструкций и материалов (в том числе при реализации бюджета развития РФ);

разработку и утверждение стандартов (норм и правил) и осуществление контроля за их соблюдением;

выпуск облигационных займов, гарантированных целевых займов;

предоставление концессий российским и иностранным инвесторам по итогам торгов (аукционов и конкурсов).

Связанное кредитование является одним из активных инструментов государственного участия в реализации инвестиционных проектов. Со своей стороны Правительство РФ дает поручения и распоряжения Минэкономразвития и Министерству финансов по обеспечению кредитования реализации проектов.

В схеме связанного кредитования правительство субъектов РФ, со своей стороны, предоставляет гарантии и поручительства для правительства субъектов РФ и банка, который заключает кредитное соглашение с банком-кредитором.

Отличительной особенностью проектного финансирования, по сравнению с другими его видами, является то, что объектом инвестирования становится сам проект.

Различают следующие формы проектного финансирования:

финансирование с полным регрессом на заемщика (наличие определенных гарантий или требование определенных форм ограничений ответственности кредиторов проекта);

финансирование без права регресса на заемщика (кредитор при этом не имеет никаких гарантий от заемщика и принимает на себя все риски, связанные с реализацией проекта);

финансирование с ограниченным правом регресса (предусматривается распределение всех рисков проектов между его участниками в соответствии с условием, что каждый участник берет на себя зависящие от него риски).

Управление государственным долгом — это процесс выработки стратегии управления задолженностью органов государственной власти, которая позволяет привлекать требуемый объем финансирования, выполнять целевые установки государственных органов власти в отношении степени риска и стоимости, а также решать другие важные вопросы.

В качестве приоритетных направлений долговой политики, влияющих на инвестиционную деятельность, являются следующие формы операций:

«погашение долга в обмен на инвестиции»;

«погашение долга в обмен на собственность или на акции»;

«погашение долга в обмен на сохранение природы».

Фискально-структурные инструменты (инструменты бюджетно-налоговой политики)

Бюджетно-налоговая политика подразумевает сокращение правительственных расходов, повышение налогов или то и другое одновременно. Этот подход называется фискальной рестрикцией и обеспечивает снижение совокупного спроса и регулирование потенциального инфляционного воздействия притока инвестиционного капитала.

Государственное налоговое регулирование инвестиционной деятельности состоит в ее стимулировании или дестимулировании следующих налоговых рычагов:

установления периода «налоговых каникул»;

введения ускоренной амортизации имущества;

введения и применения системы льгот.

Монетарные инструменты (инструменты денежно-кредитной политики). Денежно-кредитное регулирование состоит в воздействии государства на денежное обращение и объем денежной массы. Государственная монетарная политика направлена на изменение денежных потоков и направлений, воздействуя тем самым на экономические процессы. Выделяются следующие основные инструменты монетарного влияния:

Организационно-управленческие формы воздействия (имплементационные и институциональные мероприятия). Данная группа регуляторов пронизывает всю систему инвестиционной деятельности и является движущей силой, направленной на активизацию инвестиционных процессов и повышение интенсивности инвестиционных потоков. К ним относятся:

методы (инструменты) продвижения структурных реформ и конкретных проектов;

методы (инструменты) повышения инвестиционного имиджа (PR, маркетинг территорий и другие).

Информационно-аналитическое и технологическое обеспечение инвестиционной деятельности со стороны государства предполагает:

анализ существующих проектов, инициатив, информационных материалов;

создание единой специальной государственно-общественной системы в Интернете с размещением в нем открытой информации о текущей деятельности регионов;

создание системы обмена информации о наличии перспективных инвестиционных проектов и др.

Система продвижения структурных реформ и конкретных проектов включает следующие инструменты:

совместную работу с представителями различных зарубежных организаций и правительств иностранных государств, касающуюся их участия в различных инвестиционных программах;

участие представителей государства в формировании инвестиционных программ крупнейших компаний с государственным участием в финансово благополучных и экспортоориентированных отраслях;

установление постоянных контактов с зарубежными центрами поддержки малого бизнеса с целью отработки новых методов продвижения проектов;

обеспечение оценки, экспертизы и отбора инвестиционных проектов;

3. Инвестиционный проект: основные классификации и стадии

Источник

III. Инструменты государственного регулирования инвестиций

Основные направления и перспективы развития инвестиционной политики

Инвестиционной деятельности отводится ключевое место в процессе проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого экономического роста. С позиции сущности реформирования экономики проблема повышения инвестиционной активности и улучшения инвестиционного климата является одной из узловых.

Многие проблемы формирования инвестиционного процесса в современных условиях обусловлены отсутствием четко разработанной системы принципов инвестиционной политики. Система принципов инвестиционной политики является стержнем развития экономики, обеспечивающим эффективное взаимодействие всех уровней, начиная от предприятий и охватывая органы власти всех уровней.

Согласно теории инвестиций основными принципами инвестиционной политики являются: целенаправленность, эффективность, многовариантность, системность, гибкость, готовность к освоению ресурсов, регулируемость действий, комплексность и социальная, экологическая и экономическая безопасность.

Эти принципы должны реализовываться в инвестиционной политике органов власти различного уровня. Инвестиционная политика на федеральном уровне должна активизировать инвестиционную деятельность на уровне регионов и предприятий.

Так, например, основными принципами региональной инвестиционной политики на федеральном уровне могут быть следующие:

1) государственная инвестиционная политика должна обеспечивать единство инвестиционного пространства на всей территории России, то есть обеспечивать свободное перемещение финансового капитала, инвестиционных товаров и строительных услуг. Она должна создавать единство условий экономического и правового регулирования инвестиционной деятельности, ее информационного обеспечения;

2) на федеральном уровне целесообразно разработать и реализовать ограниченное количество, но реальных федеральных среднесрочных и долгосрочных программ, органической частью которых должен стать региональный разрез, согласованный с субъектами Федерации;

3) необходимо устранить многоканальность и частичное дублирование одинаковых по назначению потоков государственных финансов путем совершенствования их региональной привязки. Важную роль в управлении потоками играет стабильное и полное разграничение пропорций, закрепление каждого вида налоговых бюджетных доходов за федеральным бюджетом и бюджетами субъектов Федерации как экономической основы региональной инвестиционной политики этих субъектов;

4) наделение органов государственной власти субъектов Федерации широкими полномочиями по экономическому, в первую очередь налоговому регулированию, стимулирующему инвестиционную деятельность;

5) разработка и применение единых общероссийских нормативно-законодательных основ залогового права, предусматривающих, в частности, страхование инвестиций от некоммерческих рисков имуществом субъектов Федерации по их усмотрению.

Следует отметить, что современная российская деловая среда не является благоприятной для привлечения инвестиций в реальную экономику. Инвестиционные ресурсы распределяются между регионами крайне неравномерно, в основном концентрируясь в крупных мегаполисах и богатых природными ресурсами регионах. Остальные регионы и большая часть перерабатывающих отраслей России не имеют возможности использовать инвестиционный потенциал.

В наше время важна необходимость инвестиций в науку. Несмотря на это, в России только 1% крупных компаний готовы вкладывать свои ресурсы в научные разработки. В кризис финансирование исследований сокращается, а пропасть между наукой и бизнесом увеличивается.

Большая часть научных разработок, которые успешно сейчас внедряются в России, кем-то уже придуманы и продаются. Например, робот на выставке в Москве в Японии никого уже не удивит. Но инновации – это не обязательно прорыв, скорее необходимые наукоемкие технологии.

У российского рынка своя специфика: инвесторы идут по уже изведанным тропкам. Рисковать своим капиталом готовы единицы. Ученые, которые занимаются фундаментальной наукой в госучреждениях и институтах, коммерсантам не интересны. Они о партнерстве разговаривают с теми, кто уже наладил производство и хочет его развить.

«Мы не способны полностью за вас делать весь бизнес. Мы способны его профинансировать, мы способны открыть перед вами некоторые двери, связать вас с какими-то партнерами или даже дополнительными инвесторами, которые могут вам существенно помочь в развитии вашего предприятия. Но мы не способны взять у вас технологию, сказать: сидите, пожалуйста, на скамеечке, мы сейчас вам тут все поднимем, потом будете работать. К сожалению, так невозможно», — считает Дмитрий Гордиенко, старший менеджер «Роснано».

Проект должен быть не просто готов, но и возможная прибыль по нему должна быть не ниже 20%, тогда бизнес заинтересуется. При этом структура инвестиций тоже весьма предсказуема. Самые инновационные отрасли в России – космос, авиация и телекоммуникации. Следом идут биотехнологии, военные разработки и энергетика. Но даже в высокотехнологичных отраслях доля таких проектов не превышает 14%.

Казалось бы, в кризис активы дешевые, самое время рискнуть. Но в инновационную сферу России пока не готовы войти ни национальные, ни западные инвесторы. Впрочем, ученые любят повторять: наука делается не для того, чтобы каждый ее результат оказывался в реальной жизни.

При нынешнем состоянии российской финансовой системы в качестве ведущего механизма обеспечения подъема инвестиционной активности целесообразно использовать систему государственных банков развития. Другие механизмы, прежде всего частные банки и фондовый рынок, могут работать как дополняющие первый. В дальнейшем, по мере роста производства и инвестиций, накопления сбережений, развития рыночной инфраструктуры, их значение будет возрастать. Но с учетом неразвитости коммерческих банков и фондового рынка, в ближайшие 5–10 лет сами по себе они не смогут обеспечить решение задачи трехкратного повышения инвестиционной активности.

Государственная банковская система должна компенсировать отсутствие эффективно работающего рыночного механизма внутри- и межотраслевого перелива капитала. Для этого ей необходимо сочетать способность концентрировать инвестиции в перспективных направлениях развития экономики и функции поддержания необходимого уровня инвестиционной активности для обеспечения воспроизводства социально значимых отраслей и секторов хозяйства. Достигается это сочетание соответствующей конструкцией системы государственных институтов развития, состоящей из Российского банка развития, реализующего задачу привлечения инвестиций в освоение перспективных направлений роста нового и современного ТУ и специализированных банков развития, обеспечивающих поддержание необходимого уровня инвестиционной активности в соответствующих секторах российской экономики. В частности, такие банки необходимы: для кредитования экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью; привлечения инвестиций в развитие сельского хозяйства; кредитования малого бизнеса и жилищного строительства. Каждая из этих сфер обладает определенной спецификой, затрудняющей привлечение кредитов на рыночных условиях.

Формально некоторые из этих банков – Российский банк развития, Росэксимбанк, Россельхозбанк – созданы, но ни один из них как институт развития так и не заработал. Для этого они должны быть встроены в соответствующую систему организации финансовых потоков. Такая система должна включать механизмы рефинансирования банков развития, процедуры выбора приоритетных направлений экономического развития, обеспечивающие их реализацию гибкие технологии денежного предложения и надежный контроль над эффективностью использования предоставляемых кредитов.

Сложившаяся на сегодняшний день в России структура распределения сбережений позволяет реализовать оба известных из международного опыта механизма финансирования институтов развития: как основанного на сбережениях, так и использующего механизмы рефинансирования Центрального банка. Формирование первого из них предусматривает привлечение кредитных ресурсов Сберегательного банка на депозиты в банки развития и их размещение в инвестиционных проектах, реализующих приоритетные направления развития экономики. Создание второго механизма — кредитование банков развития через централизованные процедуры денежного предложения — не означает, разумеется, восстановления административной технологии распределения капитальных вложений. Централизованная процедура регулирования кредитной эмиссии или размещения организованных под контролем государства сбережений ограничивается установлением пропорций распределения общих инвестиционных ресурсов государственной финансовой системы между банками развития в соответствии с приоритетами экономического роста и целями поддержания инвестиционной активности. Принятие же собственно инвестиционных решений обеспечивается банками развития самостоятельно с соблюдением всех рыночных критериев окупаемости и надежности соответствующих инвестиционных проектов.

Необходима активизация инвестиционной составляющей бюджетной политики, включающая:

· восстановление бюджета развития и института государственных гарантий для привлечения кредитов на финансирование приоритетных инвестиционных проектов, возложение функций его исполнения на Банк развития;

· формирование государственной инвестиционной программы исходя из приоритетных направлений структурной перестройки экономики;

· проведение инвентаризации исполнения обязательств инвесторов, приобретших акции приватизированных предприятий на условиях инвестиционных конкурсов с признанием недействительными сделок, по которым обязательства не выполнены;

· прекращение практики предоставления государственных гарантий под финансирование иностранных связанных кредитов при наличии аналогичной продукции отечественного производства, предоставление государственных гарантий только при условии наполнения соответствующих инвестиционных проектов закупками отечественного оборудования.

В общем виде предлагаемая система будет функционировать следующим образом. На макроуровне политика денежного предложения ориентируется на обеспечение спроса на деньги со стороны производственной сферы при желаемом уровне экономической активности, регулируемом посредством ставки рефинансирования. Наряду с рутинными процедурами рефинансирования текущей деятельности коммерческих банков, для поддержания роста долгосрочных инвестиций денежные власти организуют два контура денежного предложения: Центральный банк – банки развития – производственные предприятия; сбережения населения – Сбербанк – банки развития – производственные предприятия. Таким образом, накапливаемые и вновь создаваемые денежные ресурсы трансформируются в кредитование производства и инвестиции, авансируя экономический рост.

Таким образом, предлагаемая система поддержания инвестиционной активности будет стимулировать рост конкурентоспособных финансово-производственных структур. Банковская система получит мощный импульс переориентации на работу с реальным сектором. Постепенно будет преодолена дезинтеграция российской экономики, восстановится нормальная взаимосвязь финансовой сферы и реального сектора в обеспечении расширенного воспроизводства экономической деятельности. Сформируется ориентированная на экономический рост финансово-промышленная система, обеспечивающая высокий уровень инвестиционной и инновационной активности.

Дата добавления: 2018-05-01 ; просмотров: 320 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник