Инвестиционный потенциал Центральной Азии – как его видят в Boston Consulting Group

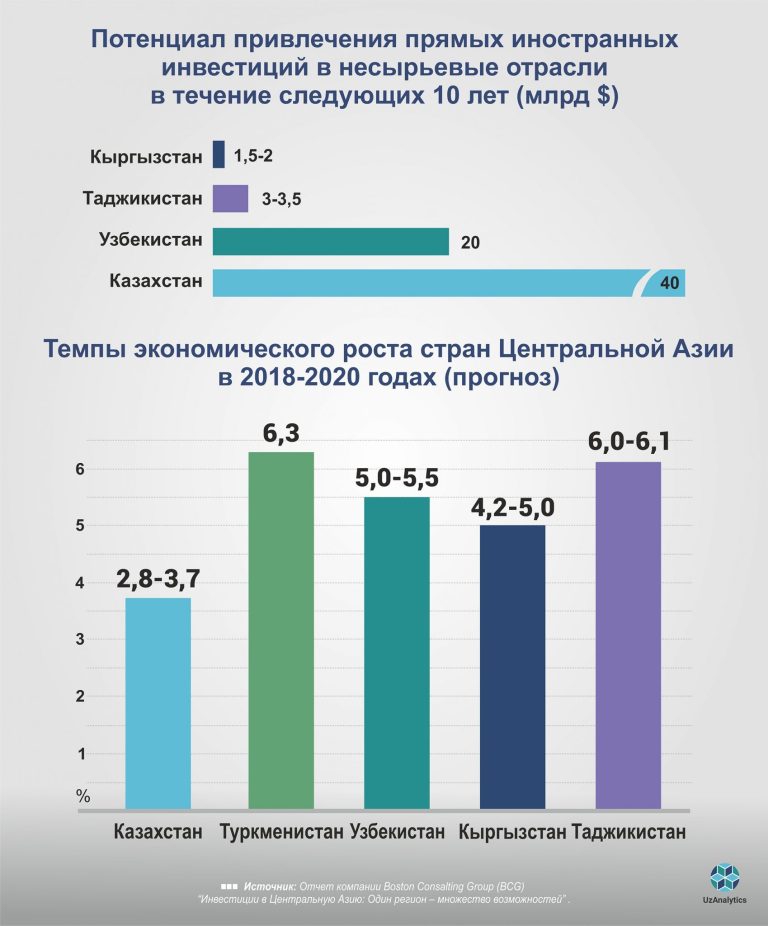

К настоящему времени население Центральной Азии (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан) превысило 72 миллионов человек, а оборот ее внутреннего рынка в 2017 году составил $150 млрд. В большинстве стран региона проводятся масштабные реформы, которые в той или иной степени нацелены на улучшение инвестиционного климата. Аналитики компании Boston Consulting Group (BCG) считают, что этот регион обладает потенциалом привлечения прямых иностранных инвестиций до $170 млрд в течение следующих 10 лет, из них – $40-70 млрд в несырьевые отрасли. По мнению специалистов BCG, основными преимуществами региона являются макроэкономическая стабильность, огромные запасы природных ресурсов, большой внутренний рынок, дешевая и многочисленная рабочая сила. Несмотря на это, существующие прямые инвестиции в основном концентрируются на добывающих и сырьевых отраслях. Международная компания BCG является ведущим консультантом по вопросам стратегии бизнеса и имеет глобальную сеть офисов в 50 странах мира. В развернутом отчете компании «Инвестиции в Центральную Азию: один регион, множество возможностей» анализируются причины отставания региона в инновационном развитии, проблемы в улучшении инвестиционного климата, основные риски и пути раскрытия потенциала региона. В материале UZAnalytics представлен краткий обзор доклада.

Близкие и похожие

Государства Центральной объединяет общая история и культура. Как отмечено в докладе компании, эта общность культур отражается в единообразном социальном профиле региона. Для такого профиля характерны следующие основные черты:

- огромная дистанция между властью и обществом,

- низкий уровень индивидуализма (в пользу коллективизма),

- стремление избегать неопределенности.

Эти три показателя во многом объясняет существенное отставание региона в инновационном развитии. Население региона отличается низкой терпимостью к рискам и предпочитает стабильность вместо стремления к росту и достижениям.

Структуры экономик стран Центральной Азии весьма похожи друг на друга. В них преобладают добывающие и сырьевые отрасли, основой которых является природные ресурсы. Кроме того, экономики стран региона имеют несколько общих преимуществ, такие как низкая стоимость рабочей силы и агропромышленный потенциал. Все пять государств Центральной Азии стремятся привлечь больше инвестиций за счет реализации различных реформ. Однако масштаб и глубина этих реформ существенно отличаются в зависимости от страны.

Но в то же время – разные

После получения независимости, страны Центральной Азии развивались по разному. Экономика Казахстана существенно опережает своих соседей – сейчас на него приходится более 60% регионального ВВП, хотя там проживает лишь четверть населения региона. С другой стороны, экономики Таджикистана и Кыргызстана демонстрируют медленную динамику развития и сильно зависят от денежных переводов своих трудовых мигрантов. Доля каждой из этих стран в региональном ВВП составляет менее 3%. Существенные различия имеются и в инвестиционном климате государств Центральной Азии. Степень их привлекательности для инвесторов сильно отличаются. Об этом свидетельствуют их позиции в рейтинге «Ведении бизнеса» (Doing Business). Текущие темпы реформ, вероятно, еще больше увеличат этот разрыв. Быстрые преобразования в Казахстане и в последние годы в Узбекистане оказывают существенное влияние на их привлекательность.

Кроме того, слабое экономическое и торговое сотрудничество внутри региона также говорит о существенном разрыве в уровне развития стран. В 2016 году на внутрирегиональную торговлю приходилось менее 6% совокупного экспорта пяти стран. Региональная торговля составляет менее 5% общего объема экспорта в Казахстане, 13% – в Узбекистане и менее 1% – в Таджикистане.

Самые перспективные отрасли для инвестиций

До настоящего времени самая большая доля инвестиций в Центральную Азию была направлена в сырьевые отрасли – 59%. В другие сектора, такие как телекоммуникации, торговля, финансовые услуги, приходилось около 9% инвестиций. Это существенно ниже общемировых уровней.

Доклад BCG выделил 3 отрасли, обладающие наибольшим инвестиционным потенциалом в центральноазиатском регионе: переработка сельскохозяйственной продукции, нефтехимический сектор и туризм. Эти отрасли были выбраны на основе следующих трех критериев:

- относительно низкий уровень существующих инвестиций,

- низкий барьер для входа,

- приоритетность отрасли для правительств стран Центральной Азии.

Переработка сельскохозяйственной продукции

В настоящее время страны Центральной Азии в основном экспортируют сельскохозяйственное сырье, а не производят переработанную продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Как считают исследователи BCG, одним из основных препятствий для развития сельскохозяйственного сектора в Центральной Азии являются неэффективные, технологически устаревшие системы орошения, охватывающие лишь ограниченную часть территории региона. По данным Всемирного банка, потери используемой для орошения воды в регионе достигают 79%. Устаревшие системы ирригации также приводят к дальнейшей деградации и засолению почв. Для роста производительности и расширения орошаемых сельскохозяйственных площадей необходимы инвестиции в более современные технологии и инновации в системе орошения.

Помимо этого, до 40% урожая в регионе теряется из-за плохо развитой инфраструктуры на этапах до и после хранения. Модернизация уборки и хранения урожая позволила бы минимизировать или устранить потери. Развитие упаковочных центров может способствовать увеличению срока годности и повышению качества плодоовощной продукции. Таким образом, создание крупных упаковочных центров в регионе позволили бы Центральной Азии предлагать фрукты и овощи с добавленной стоимостью на экспорт.

Необходимы инвестиции в перерабатывающие предприятия на этапах от фермерского хозяйства к готовому продукту. Разнообразие сельскохозяйственного сырья открывает для инвесторов привлекательную возможность создания перерабатывающих предприятий для производства продуктов с более высокой стоимостью. С точки зрения экономического развития это означает, что регион мог бы увеличить объемы продукции обрабатывающих отраслей.

Центральная Азия обладает конкурентными преимуществами для привлечения инвестиций в производство мяса. Для инвесторов среднего размера основной потенциал существует в животноводстве, включая селекцию скота и улучшение генетических свойств при разведении. Для крупных инвесторов открываются возможности в сфере строительства откормочных площадок, мясокомбинатов и в организации каналов дистрибуции.

Сырьевой хлопок и шерсть открывают возможности для производства текстиля. В настоящее время хлопок производится во всех странах региона. В Узбекистане и Таджикистане хлопок продолжает играть ключевую роль в экономике, мотивируя создание цепочек от производства первичного сырья до производства тканей и одежды. Однако для того, чтобы стать полноценным игроком на мировом рынке одежды, необходимы более тесное сотрудничество и инвестиции. Иностранные компании могут внедрять международные стандарты качества и развивать дизайнерские ресурсы.

Нефтехимия

Нефтехимическая промышленность – растущая мировая отрасль с большим размером рынка и высокими темпами роста. Казахстан и Узбекистан обладают конкурентными преимуществами лишь на самом базовом уровне отрасли. У обоих стран есть дешевое сырье в больших объемах. Нефтегазовое сырье в Казахстане примерно на 30% дешевле, чем в России, и почти на 50% дешевле, чем в ЕС. Основные препятствия для развития секторов химической промышленности – сложная логистика доступа на основные рынки (только железная дорога), необходимость больших капиталовложений, низкий уровень компетенций в сфере маркетинга и сбыта, недостаточный уровень инноваций.

На производство этилена и пропилена приходится до 50% мирового спроса на нефтехимические продукты. Источником роста мирового спроса на полимеры в основном являются развивающиеся экономики. Например, на долю Китая приходится около 30% мирового спроса. В мировой практике эффективной считается переработка природного газа, в котором содержание этана не ниже 3%. Относительно высокое содержание этана в нефтегазовых ресурсах Казахстана и Узбекистана, а также их дешевизна открывают хорошие перспективы для инвестиций в нефтехимию в этих странах.

Туризм

За последние несколько десятилетий туризм превратился в одну из самых быстрорастущих отраслей мировой экономики. В качестве статьи мирового экспорта туризм занимает третье место после химических продуктов и топлива, опережая пищевую промышленность и автомобилестроение. Значительный туристический потенциал Центральной Азии остается в целом нереализованным. На эту отрасль приходится лишь малая доля ВВП региона: от 1% до 3% в зависимости от страны.

Близость к Китаю и России увеличивает потенциал Центральной Азии как популярного туристического направления. Китай остается страной, граждане которой с каждым годом все больше тратят на туризм: совокупные расходы китайских путешественников к 2017 году составили $261 млрд, а число китайских туристов достигло 135 млн в год. Повсеместное знание русского языка является еще одним конкурентным преимуществом Центральной Азии в привлечении туристов из России и стран СНГ.

Для развития туристической и транспортной инфраструктуры региона необходимы государственные и частные инвестиции. Некоторые проекты по улучшению региональной инфраструктуры уже реализуются, однако предстоит еще многое сделать. Стандарты сектора, в особенности в области клиентского обслуживания, остаются низкими и нестабильными, а сервисные ресурсы – недостаточно развитыми. Инвестиционные возможности открываются на всех сегментах этой сферы экономики: гостиничный, ресторанный и туроператорский бизнес, информационные центры и т.д.

Страны Центральной Азии могут извлечь большую выгоду от туризма продвигая регион в качестве макронаправления «Великого шелкового пути», но для этого необходимо более тесное сотрудничество между государствами региона. По мнению Всемирной туристской организации ООН, «продвижение нескольких стран как одного направления может быть эффективной и прибыльной стратегией для привлечения туристов, которые в ином случае не рассматривали бы возможность посещения этого направления». Это особенно верно для туристов из дальнего зарубежья, которые стремятся извлечь максимум из дальней поездки, посетив сразу несколько стран. Однако, чтобы реализовать этот региональный туристический проект центральноазиатским странам нужно приложить общие усилия для развития транспортного сообщения, оптимизации условий получения визы (вплоть до введения «единой визы) и совместного продвижения этого туристического направления (маркетинг и реклама).

Основные риски

Инвестиции в страны центральноазиатского региона сопряжены с более высокими рисками, чем инвестиции в развитые или развивающиеся рынки. Аналитики BCG отметили следующие основные риски:

Политические противоречия. На общем инвестиционном климате региона могут негативно сказаться трения или споры между странами, например, споры о разделе водных ресурсов. Отсутствие сотрудничества или слишком жесткая конкуренция между республиками Центральной Азии могут привести к протекционистским или иным ограничительным мерам. Как следствие, это будет препятствовать инвестициям на региональном уровне.

Зависимость от крупных экономик. Экономики стран региона имеют относительно небольшой размер и зависят от экспорта нескольких видов сырья. Их торговый оборот сконцентрирован на нескольких рынках за пределами региона, в особенности в Китае и России. Зависимость от небольшого числа статей экспорта и ограниченного числа торговых партнеров делает страны региона уязвимыми от внешних шоковых факторов. Кроме того, экономики Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана зависят от денежных переводов от своих трудовых мигрантов, основная часть которых работают в России.

Колебания цен на сырье. Страны региона сильно зависят от цен на природные ресурсы. Углеводороды, золото, медь и алюминий составляют основные статьи их экспорта. Существенное снижение цен на эти ресурсы в мировых биржах сильно сказывается на экономике этих стран.

Пути раскрытия потенциала региона

По мнению исследователей BCG, сегодня перед регионом открывается возможность изменить траекторию развития путем диверсификации экономики в сторону несырьевых отраслей. Для этого нужны инвестиции в инфраструктурные проекты и для развития перспективных несырьевых отраслей. Необходимыми условиями улучшения инвестиционного климата региона являются продолжение, углубление рыночных реформ и тесное межрегиональное сотрудничество.

Разработчики доклада выделяют пять направлений, по которым государствам Центральной Азии следовало бы активизировать взаимодействие. Эти инициативы позволили бы наиболее полно реализовать потенциал региона и повысить привлекательность существующих инвестиционных возможностей.

Источник

Иностранные инвестиции центральной азии

Мейрам Жаксыбаев, научный сотрудник Казахского государственного национального университета (Алматы, Казахстан).

До горбачевской перестройки инвестиции по союзным республикам распределял Центр, исходя из приоритетов плановой экономики СССР. После резкого снижения уровня экономической интеграции между регионами бывшего Советского Союза новые независимые государства, в том числе и страны Центральной Азии, стали в большей мере полагаться на внешние источники в финансировании текущих и долгосрочных потребностей экономики. На начальном этапе перехода к рынку высокие инвестиционные риски переходных экономик ограничивали приток иностранного капитала. Однако постепенное снижение уровня рисков на фоне достижения макроэкономической независимости и реального становления суверенитета в большинстве стран Центральной Азии привело к тому, что во второй половине 1990-х годов наметился значительный рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В текущий период такие капиталовложения рассматриваются как основной и предпочтительный источник внешнего финансирования экономического развития.

Прямые иностранные инвестиции в Центральной Азии в 1994—2000 гг. (млн. долларов США)

1994—1999

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Центральная Азия

Примечание: таблицы 1—5 составлены автором с использованием данных Европейского банка реконструкции и развития (см.: European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report Update. London, 2000).

За 1994—1999 годы долгосрочные поступления иностранного капитала в Центральную Азию составили 8 800 млн. долларов (таблица 1). Казахстан аккумулировал 77,1% всех потоков ПИИ в регион, Туркменистан и Узбекистан привлекли соответственно 8,4% и 8,3%, Кыргызстан — 4,6%, а Таджикистан — только 1,6% (таблица 2). По прогнозам экспертов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на 2000 год, ожидалось, что Казахстан получит 72,8% всех потоков ПИИ в Центральную Азию, доля Узбекистана может вырасти до 15,3% (таблица 2). Анализ, проведенный на основе Сложной агрегированной нормы роста (САНР), показателя темпов роста иностранного капитала, подтверждает лидерство Казахстана в привлечении иностранных средств. За 1994—1999 годы САНР в Казахстане составил 20,1%, в Узбекистане достиг 22,5%, что отражает постепенное улучшение инвестиционного климата в стране. Наименьшие значения этого показателя зарегистрированы в Кыргызстане и Туркменистане, причем в Кыргызстане — только 0,4%. Даже в послевоенном Таджикистане норма роста иностранных инвестиций дошла до 19,3% (таблица 1). Предполагалось, что высокие темпы роста почти удвоят долю Таджикистана в агрегированных потоках прямых иностранных инвестиций — с 1,4% в 1994-м до 2,5% в 2000 году (таблица 2).

Прямые иностранные инвестиции в Центральной Азии в 1994—2000 гг. (%)

1994—1999

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Центральная Азия

На усиление влияния иностранного капитала в экономике Казахстана в 1994—1999 годы указывает относительно высокое значение САНР — 20,1% (таблица 1). В 1999 году прямые иностранные вложения в валовом внутреннем продукте достигли 10%. Это наивысший уровень за весь анализируемый период (таблица 3). Во второй половине 1990-х годов республика привлекла 6 783 млн. долларов, что составило 77,1% всех ПИИ, аккумулированных в Центральной Азии (таблицы 1 и 2). Региональное лидерство в рыночных реформах, богатство природных ресурсов, относительная стабильность политической системы — основные факторы, способствующие поступлению иностранного капитала в страну. Системный характер реформ и устремленность к рынку повлияли на формирование в глазах мирового бизнес-сообщества положительного инвестиционного имиджа Казахстана. Более того, в ходе недавнего регионального финансового кризиса отток иностранных инвестиций из республики был незначителен и в 1998 году поступления снизились только на 13,4%. Уже в 1999-м они выросли на 38,6% (таблица 4). Ограниченное влияние финансового кризиса на уровень иностранных инвестиций — наглядное подтверждение долгосрочного интереса иностранных инвесторов к экономике страны.

Прямые иностранные инвестиции как доля в ВВП в 1994—1999 гг. (%)

1994—1999

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Центральная Азия

Годовой рост прямых иностранных инвестиций в Центральной Азии в 1994—2000 гг. (%)

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Центральная Азия

Но успехи в проведении рыночных реформ сами по себе не гарантируют устойчивого роста иностранных инвестиций на долгосрочный период. На их поступление влияет и ряд других факторов, например таких, как запасы природных ресурсов или потенциал потребительского рынка. С обретением независимости Кыргызстан поддерживает наиболее либеральный и открытый режим в Центральной Азии. В настоящее время из всех стран региона только эта республика является членом Всемирной торговой организации. Однако годовые потоки прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан в несколько раз меньше инвестиций, привлеченных Казахстаном. Например, в 1999 году ПИИ на одного человека соответственно составили 8,3 и 106,3 долларов (таблица 5), а валовой внутренний продукт — 263,8 и 1058 долларов 1 . Ограниченный экспортный потенциал, маленькая емкость потребительского рынка и незначительное развитие ряда отраслей экономики ограничивают интерес иностранных инвесторов к Кыргызстану.

В дополнение к ограниченности природных ресурсов и маленькой емкости потребительского рынка стагнации инвестиционных потоков в Кыргызстан способствуют институциональные проблемы. По данным ЕБРР, в Кыргызстане «инвестиционный климат ухудшился. Государство стоит перед основными проблемами упрощения бюрократии и борьбы с коррупцией» 2 . Еще один негативный фактор — хрупкость банковской системы, пострадавшей в ходе финансового кризиса в России (1998 г.). На фоне неустойчивости финансовой системы прямые иностранные инвестиции в 1999 году снизились на 61,7%, небольшой рост — на 7,7% ЕБРР прогнозировал на 2000 год (таблица 4).

Прямые иностранные инвестиции в расчете на одного человека в 1994—1999 гг. (долларов США)

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан

Центральная Азия

Таджикистан, наряду с Узбекистаном, принадлежит к странам с наименьшей долей прямых иностранных инвестиций в ВВП. В 1999 году этот показатель составил 2,7%, в Казахстане — 10% (таблица 3) и наименьший на одного человека — 4,7 долларов, что почти вдвое меньше уровня в Узбекистане — 8,2 долларов (таблица 5). Уровень аккумуляции прямых иностранных инвестиций в 140 миллионов долларов за 1994—1999 годы — является наименьшим в регионе (таблица 1). Заметное отставание в привлечении иностранных инвестиций вызвано высоким уровнем политических рисков на фоне недавней гражданской войны, проблемами перехода к рыночным отношениям и ограниченными природными ресурсами. Все эти факторы отпугивали иностранных инвесторов от долгосрочных инвестиций в экономику республики. Самый низкий в регионе ВВП на одного человека — 170,2 доллара США лимитирует потенциальную емкость потребительского рынка 3 . Однако с окончанием гражданской войны наблюдаются некоторые позитивные тенденции. Старт с низкой базы позволил за 1994—1999 годы достичь роста САНР до 19,3%, сравнимого с темпами роста в Казахстане (таблица 1). В настоящее время, «поддержание политической стабилизации важно для дальнейшего прогресса реформ и поддержания недавних успехов в макроэкономической стабилизации» 4 .

Наряду с наметившейся политической стабилизацией в Таджикистане «некоторые страны продолжают встречаться с рядом политических проблем, связанных с неадекватными институтами, которые, в свою очередь, угрожают макроэкономической стабилизации и экономическому росту. Примеры включают. Туркменистан, где Президент Ниязов был признан Президентом на всю жизнь» 5 . Последние пять лет Туркменистан удерживает второе место по показателю ПИИ в расчете на одного человека в Центральной Азии. За 1994—1999 годы республика аккумулировала 739 млн. долларов (таблица 1). Наличие богатых природных ресурсов — основной фактор в привлечении значимых капиталов в страну. Например, К. Меер и С. Пинд отмечают, что «страны с богатыми природными ресурсами — Азербайджан, Казахстан и Туркменистан — привлекают значительные ПИИ в разработку природных ресурсов» 6 . Однако рост политических рисков может негативно воздействовать на привлечение инвестиций даже в страны с обширными природными ресурсами. За 1994—1999 годы темпы роста долгосрочных иностранных вложений в Туркменистан значительно снизились (показатель САНР составил только 3,9%), в Казахстане — 20,1% (таблица 1). В 1999 году ПИИ в расчете на одного человека были 25,5 долларов — четверть аналогичного показателя в Казахстане (таблица 5). Разрыв начал увеличиваться с 1994 года, когда этот показатель составлял 25,8 и 39,2 доллара (таблица 5). Такое снижение интереса иностранных инвесторов к Туркменистану вызвано ростом политических и институциональных рисков, связанных с чрезмерной концентрацией политической власти в одних руках, что особенно заметно в последнее время. Курс на ограниченные и контролируемые реформы значительно затруднил деятельность транснациональных корпораций. ЕБРР отмечает, что «введение международных стандартов бухгалтерского учета и недавнее принятие законодательства по разделу продукции обеспечивают законодательную базу для иностранных инвесторов в нефтегазовой отрасли. Однако риски использования продолжают ограничивать интерес инвесторов» 7 . Непоследовательный характер реформ приводит к значительным колебаниям годовых инвестиционных потоков. Например, в 1998 году прямые иностранные инвестиции снизились на 42,6%, наибольшее годовое снижение в странах Центральной Азии, а уже в следующем году они подскочили на 101,6% — наивысший рост в регионе (таблица 4).

По сравнению с другими странами Центральной Азии в Узбекистане самая большая численность населения. Более того, в 1994—1999 годы она продолжала увеличиваться. Сложная агрегированная норма роста по населению за анализируемый период составила 1,9%, в то время как усилившаяся миграция предопределила падение этого показателя в Казахстане на 0,9% 8 . Несмотря на потенциал потребительского рынка и относительно богатые природные ресурсы за 1994—1999 годы Узбекистан привлек только 733 млн., а Казахстан — 6 783 млн. долларов (таблица 1). Сравнение ПИИ в расчете на одного человека подчеркивает значительность разрыва между двумя наибольшими странами Центральной Азии. В 1999 году этот показатель в Узбекистане составил только 8,2, а в Казахстане 106,3 долларов (таблица 5). Ограниченное поступление иностранных инвестиций в экономику Узбекистана объясняется медленной либерализацией политических и экономических отношений в стране. В противоположность полной конвертируемости национальной валюты и относительной торговой либерализации в Казахстане и Кыргызстане, «торговые и валютные ограничения защищают неконкурентные отрасли. Их устранение является условием достижения Узбекистаном долгосрочной устойчивости развития» 9 . И далее. «иностранные инвесторы до сих пор сталкиваются с бюрократическими трудностями, такими как регистрация импортных контрактов, регистрация бизнеса, лицензирование, задержки в таможне» 10 . К тому же потенциал потребительского рынка ограничен низкой покупательной способностью населения. Низкий уровень ВВП в расчете на одного человека лимитирует иностранные инвестиции в производство потребительских товаров. За 1994—1999 годы ВВП в расчете на одного человека увеличился на 3,6% САНР, в Казахстане — на 8% 11 . А за два последних года в Узбекистане значительно ухудшилась политическая ситуация. Политические риски долгосрочного инвестирования увеличивает активизация радикальной исламской оппозиции.

Необходимые условия устойчивости потоков иностранных инвестиций — конвертируемость национальной валюты, предоставление международным корпорациям права на вывоз из страны валютной прибыли. Существование ограничений на конвертируемость национальной валюты может значительно ухудшить инвестиционный климат. Для Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана характерно запутанное и негибкое валютное регулирование, сохранение тотального государственного контроля над валютными операциями. В Узбекистане к тому же практикуется «хождение» нескольких курсов национальной валюты. Только Кыргызстан и Казахстан достигли полной конвертируемости национальных валют. Однако зависимость экономики Казахстана от ценовых колебаний на мировых рынках природных ресурсов негативно отражается на стабильности валютного режима. В 1999 году, после вынужденной девальвации национальной валюты — тенге, что было связано с российским кризисом, Национальный банк страны резко ужесточил валютный режим: например, на валютном рынке пришлось ввести обязательную продажу национальными и иностранными компаниями-экспортерами 50% доходов, полученных в свободно конвертируемой валюте. Накопив резервы до уровня, достаточного для поддержания стабильности курса, Национальный банк Казахстана отменил ограничения на валютные операции. Объявление о временном характере ограничений, а также его полное соответствие принятому отношению к иностранным инвесторам позволило смягчить отток иностранного капитала.

После распада Советского Союза для развития региональной кооперации в экономической сфере был создан Центральноазиатский банк развития. Однако внутренние конфликты, различные темпы в переходе к рыночной экономике и другие диспропорции почти полностью остановили интеграционные процессы. Но ограниченная емкость потребительских рынков постепенно приводит к реальному пониманию того, что необходимо выработать координированный подход в привлечении иностранных инвестиций в регион. Объединенный рынок, по потенциалу сравнимый с рынками Восточной Европы, будет способствовать росту инвестиционной активности международных корпораций в сфере производства потребительских товаров.

Десятилетнее сосуществование выявило новые проблемы при распределении водных, энергетических и других ресурсов. Например, сельскохозяйственные угодья на юге Казахстана орошаются водой, поставляемой из Кыргызстана, где при спуске воды в летний сезон появляются излишки электроэнергии, вырабатываемой гидростанцией. А Казахстан для стабилизации водоснабжения своих южных районов вынужден закупать эту электроэнергию. Рост прямых перекрестных инвестиций может предупредить возникновение потенциальных конфликтов и создать объективную основу для реальных интеграционных процессов.

Еще одна проблема, потенциально угрожающая разрушительными последствиями для инвестиционных проектов региона, — рост радикальной исламской оппозиции. В последние годы Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан сталкиваются с многочисленными проявлениями религиозного экстремизма. Казахстан и Кыргызстан, традиционно кочевнические страны, менее подвержены влиянию радикальных религиозных течений. Тем не менее ежегодные интервенции исламских террористов в горные районы Кыргызстана демонстрируют, что для религиозного экстремизма не существует границ. Поддержание мира и стабильности в регионе постепенно становится одним из ключевых факторов, влияющих на долгосрочный приток иностранных инвестиций.

Исключительно важной и долгосрочной проблемой является замедление темпов либерализации политических режимов. Среди иностранных инвесторов широко распространено мнение, что в Центральной Азии традиционно высокий уровень коррупции. Уже сейчас практически во всех странах региона требуются значительные государственные усилия для борьбы с коррупцией и улучшения инвестиционного имиджа. Понятие «господство закона» основано на возможности эффективного контроля электоратом деятельности выборных органов страны. Хронический недостаток контроля постепенно ведет к формированию политической среды, терпимой к коррупции. Например, устойчивости коррупции в Казахстане способствует формальный подход всех ветвей власти к решению проблемы «плохих долгов», накопленных банковской системой в начале 90-х годов. Социально-экономические издержки, сопутствующие коррупции, реально препятствуют росту иностранных инвестиций на перспективу.

После распада Советского Союза большинство транснациональных корпораций начинали работать в Центральной Азии через свои головные представительства в Москве. Однако с реальным укреплением независимости стран региона международные компании начинают понимать, что выгодно открывать представительства на местах. В 1995 году «инвесторы считали, что Казахстан может стать региональным экономическим центром. Они рассматривают его как хороший стартовый пункт для развития бизнес-сетей в Центральной Азии» 12 . Во второй половине 1990-х годов Алматы усилил свой статус как места для расположения представительств транснациональных корпораций. Ряд транснациональных компаний и международных организаций даже перевели представительства из Ташкента в Алматы. И один из основных факторов при этом — относительно высокий уровень открытости Казахстана. Быстро развивающаяся бизнес-инфраструктура и богатая интересными событиями культурная жизнь города способствуют дальнейшему росту интереса иностранных компаний.

Через местную сеть Интернет иностранные инвесторы получают доступ к клиентуре, приобретают торговые марки. Такая инвестиционная модель активно используется в странах Западной Европы и США. В начале 90-х годов во многих компаниях Центральной Азии даже компьютеры были редкостью. В настоящее время новейшие модели ЭВМ — обязательный атрибут большинства фирм. Интернет постепенно становится «орудием производства», необходимым для полноценного ведения бизнеса. Казахстан — наиболее вероятный претендент на привлечение иностранных инвесторов в области новых технологий. В 1997 году в республике было 13,3 основных телефонных линий в расчете на 100 человек, а в Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане соответственно — 7,6, 7,4 и 7,2 13 . Наименьший показатель — в 3,8 основных телефонных линии на 100 человек — зарегистрирован в Таджикистане 14 .

За 1994—1999 годы в экономику стран Центральной Азии поступили зарубежные инвестиции на сумму 8 800 млн. долларов. Республики региона стремились создать иностранным инвесторам благоприятную среду. Однако большинство представителей зарубежного бизнеса выбрали Казахстан, считая его наиболее перспективным для долгосрочных капиталовложений.

Лидерство Казахстана в региональной конкуренции за инвестиционные потоки основано на ряде благоприятных факторов. В их числе — относительно быстрая стабилизация макроэкономических параметров, богатые природные ресурсы, конвертируемая национальная валюта. К тому же республика продемонстрировала готовность вести дела с иностранными инвесторами в соответствии с международными нормами.

Дальнейший рост прямых иностранных инвестиций в Центральную Азию зависит от либерализации политических систем, формирования единого экономического пространства и преодоления институциональных проблем. Широко распространенная коррупция постепенно становится трансграничным фактором и сдерживает становление единого центральноазиатского рынка.

1 См.: European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report Update. London, 2000. P. 63, 61.

3 См. European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report Update. P. 81.

5 European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report Update. P. 17.

6 Meyer K., Pind C. The Slow Growth of Foreign Direct Investments in the Soviet Union Successor States // Economics of Transition, 1999, Vol. 7 (1). P. 212.

7 European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report Update. P. 82.

8 Рассчитано по данным European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report Update. P. 61, 87.

10 Там же. P. 198.

11 Рассчитано по данным European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report Update. P. 61, 87.

12 Foreign Investment Advisory Service. Kazakhstan: Survey of Foreign Investors. Washington, 1995. P. 4.

13 См.: European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report 1998. London, 1998. P. 173, 175, 195, 199.

14 См.: European Bank for Reconstruction and Development. Transition Report 1998. P. 193.

Источник