Особенности инвестирования в образование

Инвестиции в образование – это норма для развитых стран. Важно понимать, что это путь к стабильной экономике и отсутствию дефицита в части квалифицированных кадров. Правильная школа воспитывает культурных и прогрессивных личностей, которые способны с высокой скоростью адаптироваться к стремительно меняющейся реальности. Ольга Васильева, Министр Просвещения, считает, что думать о будущем обязаны, в том числе и частные инвесторы. Каждый предприниматель должен правильно оценивать грядущие перспективы и прилагать некоторые усилия, чтобы изменить ситуацию в образовательной сфере в лучшую сторону.

Высокооплачиваемая и престижная работа – это один из ключевых факторов успешной жизни. Однако, чтобы получить таковую, необходимо быть высокопрофессиональным специалистом. Образование – это база, которая наделяет отдельного индивидуума теми качествами, что так важны для современного общества.

Стоит сказать, что инвестиции в образование, несомненно, принесут выгоду. Это не «пустая трата денег» и не благотворительность. На выходе можно будет получить квалифицированные кадры. В настоящее время появляется большое число профессий, которые требуют специфических знаний и умений. Именно поэтому многие организации испытывают острый дефицит кадров. Знания приобретают сегодня колоссальную ценность. Понятно, что на экономическом факторе тоже нужно сосредотачивать своё внимание, но социальный аспект образовательной сферы не менее значим.

Инвестиции в образование – это будущая прибыль, которую можно будет получить от взаимодействия с грамотными кадрами. Понятно, что понадобится некоторое время подождать. Однако не все инвестиции должны быть краткосрочными и ярко выраженными.

Каждый человек должен осознавать важность получения хорошего образования. Начинается всё именно со школы. Последняя особенно нуждается в трансформациях причём кардинальных. Таковая должна не просто обеспечивать доступ к базовым знаниям и навыкам, а мотивировать детей к процессу познания, формировать в них любовь к процессу обучения и плодотворному труду.

В настоящее время необходим индивидуальный подход. Цифровизация образования также способна открыть массу новых перспектив. Инвестиции в указанную сферу не просто важны, а жизненно необходимы.

Источник

Иностранные инвестиции развития образования

Образование стало жизненно важным фактором в экономических показателях и социальном благосостоянии стран в современном мире. Высшее образование связано с экономикой и рассматривается как ключевой элемент механизма получения большего экономического вознаграждения и социальной мобильности в большинстве стран [1]. Поэтому опыт трансформации системы высшего образования очень важен для развития в социумах, пытающихся перенести свою традиционную экономику на более наукоемкую основу [2, с. 301–321]. В последние годы многие страны и регионы для поддержания своего научно-технического прогресса и инновационного развития стремились создать университеты мирового уровня [3, с. 259–277; 4, с. 473–493].

Как показывает практика, ведущие страны мира для своего экономического процветания все чаще эволюционируют в сторону экономики, базирующейся на знаниях, меньше полагаясь на традиционные ресурсы. Экономические стимулы, основанные на новых знаниях, активируют экономический рост, улучшают возможности трудоустройства, обеспечивают более высокую заработную плату, повышают конкурентоспособность страны в глобальной окружающей среде. Привлекательные экономические тенденции, преобладающие во многих развитых странах, сильно зависят от инвестиций в новые технологии, рабочую силу и высокотехнологичные отрасли.

Несмотря на то, что инновации признаны движущей силой экономического процветания, возможности для инновационного развития остаются относительно низкими в большинстве слаборазвитых стран. Для того, чтобы развивающиеся страны могли наращивать свой инновационный потенциал, необходимы существенные инвестиции в человеческий капитал, рабочую силу и инфраструктуру для высокотехнологичных отраслей. В целях укрепления конкурентоспособности и международной торговли требуется инициация научно-технического сотрудничества и сетей с развитыми странами.

Многими исследователями отмечается важность образования в процессе экономического роста, так как образование воспринимается как основной институциональный механизм производства, накопления и распространения человеческого капитала, и предполагается, что он производит и распространяет рыночные и нерыночные выгоды, внешние и побочные эффекты.

При этом инвестиции в образование обеспечивают широкий спектр и разнообразие социальных эффектов: улучшение экономической справедливости и сокращение масштабов нищеты; повышение межпоколенческой социальной мобильности; формирование интеллигенции, необходимой для полноценной современной либеральной демократии.

Исследование влияния высшего образования на экономический рост остается ключевым вопросом науки последнего времени [5]. Так, Salazar-Xirinachs и др. [6, с. 2] утверждают, что «обучение создает динамические возможности, которые являются ключевыми факторами догоняющего и экономического развития».

Другая группа исследователей данной проблемы поддерживает идею о том, что люди больше всего выигрывают от образования и поэтому сами должны увеличивать свою долю расходов, производя более высокую плату за обучение [7]. При этом необходимо найти баланс между предоставлением государством соответствующего уровня финансовой поддержки и признанием того, что многие из преимуществ высшего образования извлекаются в частном порядке в пользу отдельных лиц.

В научной литературе, посвященной исследованию феномена экономического роста, исследуются различные детерминанты в рамках эндогенных моделей роста [8, с. 198–200]. Международный опыт повышения качества высшего образования и оценка его влияния на благосостояние общества имеют большое значение для адаптации стратегии развития высшего образования к изменениям рынка труда [9, с. 441].

В работах Annabi и др. [10, с. 852–865; 11, с. 499–518] оценивается рост расходов на образование и благосостояние на основе модели OLG. Результаты эконометрических расчетов показывают, что расходы на высшее образование увеличивают накопление человеческого капитала и приводят к увеличению валового внутреннего продукта (ВВП). Эмпирические данные в значительной степени зависят от источников финансирования. Так постоянный рост расходов, финансируемых за счет подоходного налога, приводит к небольшому увеличению ВВП и снижает уровень благосостояния общества, в то время как сокращение других государственных расходов активирует экономический рост. Недостатком модели жизненного цикла [10, с. 852–865; 11, с. 499–518] является то, что она игнорирует влияние внешней среды на рост производительности труда. Данное ограничение может привести к недооценке потенциальных последствий проводимой государственной политики развития высшего образования.

Для правильной оценки влияния расходов на высшее образование может применяться модель OLG с эндогенным ростом, где политические инструменты оказывают влияние на экономический рост посредством накопления и передачи человеческого капитала. Последняя особенность представляет внешние эффекты человеческого капитала, которые не захватываются частными агентами и не поддерживают роль государственной политики в области образования. Модель включает в себя эндогенное распределение времени между обучением, работой и досугом. Из модели OLG с эндогенным ростом следует, что время обучения и инвестиции в образование улучшают формирование человеческого капитала и эффективное предложение рабочей силы. Анализ показывает, что расходы на высшее образование приводят к устойчивому росту производительности, когда учитываются экстерналии человеческого капитала.

Эмпирическая литература, исследующая влияние образования на рост, включает оценки, представленные в академических журналах, а также рабочие документы, такие как серия NBER, MPRA, EconLit, написанные на английском языке, оценивающие связь образования и роста.

С появлением новой теории роста инвестиции в образование и накопление человеческого капитала были признаны в качестве ключевых детерминант долгосрочного роста.

При этом человеческий капитал определяется как один из основных факторов экономического роста, играющий важную роль в технологическом прогрессе [12, c. 1636–1648]. Во многих исследованиях в целях количественной оценки вклада образования в экономический рост используется производственная функции Кобба – Дугласа, ряд других передовых эконометрических методов и моделей [13].

Однако на их основе часто получаются разные или даже противоречивые результаты. Например, Jalil and Idrees [13], использовали нелинейный двухступенчатый метод наименьшей квадратной инструментальной переменной (NLTSLS-IV) для оценки модели коррекции ошибок, и результаты обнаружили, что существует положительный эффект влияния образования на экономический рост в Пакистане. S.A. Solarin и Y.Y. Yen [14, с. 855–874] провели эмпирические исследования на основе панельных данных по 169 странам за период с 1996 по 2013 г. Вывод: независимо от того, развитые это или развивающиеся страны, результаты научных исследований оказывают положительное влияние на экономический рост. Кроме того, G. Hassan и A. Cooray [15] провели анализ гендерно-дезагрегированного эффекта влияния образования на экономический рост на основе данных по 18 азиатским странам в период с 1970 по 2009 г. Полученные данные свидетельствуют о том, что независимо от пола, их первичное, среднее и высшее образование оказывают положительное влияние на экономический рост. В исследованиях P.P. Saviotti и др. [16] на основе количественной модели утверждается, что образование может привести к компромиссу между неравенством доходов и темпами роста.

Следует отметить ряд исследований, в которых предлагаются различные аргументы дифференциации степени воздействия образования на экономический рост. Например, сравнивая влияние человеческого капитала 24 стран с разным уровнем экономического роста, P. Petrakis и D. Stamatakis [17, с. 513–521] отмечают, что влияние образования на экономический рост варьируется в зависимости от темпов регионального экономического роста.

N. Benos N. и S. Zotou [18] используют метод метарегрессионного анализа для исследования взаимосвязи между уровнем развития образования и экономическим ростом. Эмпирические результаты их исследований не дают однозначного обоснования взаимосвязи образования с экономическим ростом, поскольку разные образовательные стимулы приводят к различным эффектам экономического роста. В работе T.B. Vu и др. [19, с. 426–428] анализируется влияние профессионального образования и университетов на экономический рост с использованием групповых данных SGMM.

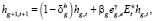

Рассмотрим более подробно модель J.Y. Ben-Porath [20, с. 352–365], в которой человеческий капитал является важнейшим фактором устойчивого роста. Для каждого поколения человеческий капитал hg,t определяется как совокупность знаний, воплощенных во всех индивидах, и развивается в соответствии со спецификацией, аналогичной спецификации, предложенной Y. Ben-Porath [20, c. 352–365] и используемой J.J. Heckman [21, с. 11–44]:

где

Источник

Научная электронная библиотека

3.3. Инвестиции в образование. Образование как инвестиции в экономику

Развитие национального образования может иметь перспективу, если оно опирается на соответствующую отечественную финансовую базу. В передовых странах мира не менее 10 % ВНП выделяется на развитие системы образования. Эти расходы расцениваются как вложения в развитие человеческого капитала.

Образование определяется как ресурс – составляющая человеческого капитала и как система, в которой происходит его накопление. Этим обусловлен экономический и социологический подход к исследованию образования как фактора человеческого капитала. . Финансовые затраты на развитие образования являются как источником благосостояния страны, так и его следствием.

Ограниченность государственного финансирования образования приводит к снижению престижа умственного и творческого труда, понижению культурного и интеллектуального уровня нации, пагубно влияет не только на сферу интеллектуального труда, но и на социально-экономическое развитие страны. Необходимые для образования инвестиции обеспечивают развитие человеческого капитала в образовательной сфере. Они являются одним из важнейших источников экономического роста.

На материале обследования 192 стран мира установлено, что 16 % экономического роста в странах с переходной экономикой обусловлено физическим капиталом, 20 % – природным капиталом, a 64 % – человеческим и социальным капиталом. По расчетам известного американского теоретика Е. Денисона, инвестиции в человеческий капитал в том же образовании дают отдачу в 5–6 раз больше, чем инвестиции в материальное производство.

С другой стороны, установлено, что в развитых странах мира на протяжении ХХ в. накопление человеческого капитала за счет инвестиций образования в экономику опережало темпы наращивания физического капитала. См. работы Т. Шульц[160], Э. Денисон[161], Дж. Кендрик[162] и др., которые произвели количественную оценку вклада образования в экономический рост.

Жизнь «является наиболее ценным активом человеческого капитала»[163]. Индивид, реализуя высшую человеческую потребность в счастливой жизни, объективно заинтересован в таких условиях жизни, которые поддерживали бы его творческий потенциал на всем протяжении активной трудовой и общественной деятельности.

Средний временной горизонт таких инвестиций, обеспечивающих создание таких условий, составляет, примерно, 40–50 лет. Отсюда возникает проблема «взаимозависимых преференций», то есть проблема эволюционного, плавного перехода от одних инвестиций к другим, обусловленных возрастом. В свете этой проблемы человек рассматривается как обучающаяся машины. Как и у машины, у человека производственные способности со временем ухудшаются, и он не может работать так же эффективно и производительно, как в молодости. Поэтому ему нужны соответствующие возрасту инвестиции. При этом различные профессии по-разному влияют на расходование человеческого капитала. Например, военная служба оказывает наиболее интенсивное воздействие на расходование человеческого капитала, и поэтому для его поддержания необходимы инвестиции в человека, как во время его службы, так и после увольнения с нее.

Таким образом, система государственной социальной политики направленной на сохранение и развитие человеческого капитала, должна учитывать особенности возраста человека и его трудовой вклад в экономику страны. По сути, социальная политика – это умело созданная и проводимая государством инвестиционная политика вообще и относительно образования человека в частности.

Физический капитал (производственные мощности, технологическое оборудование) служит максимально быстрому возвращению инвестиционных вложений, направленных на получение максимальной прибыли желательно за сравнительно небольшой промежуток времени (3–5 лет). Мотив получения максимально больших прибылей (доходов) в максимально короткий срок приходит в серьезное противоречие с развитием «человеческого капитала».

Как отмечает С. Дятлов, «человеческий капитал – это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производительности труда и производства, и тем самым влияют на рост доходов (заработков) данного человека»[164].

Человек, располагающий значительным «человеческим капиталом» – накопленными профессиональными знаниями, навыками эффективного использования этих знаний и мотиваций, подсознательно старается растянуть во времени расходование своего «человеческого капитала», поскольку сам процесс использования его приносит человеку психологическое, моральное и материальное удовлетворение.

Американский экономист Лестер Карл Туроу приводит такой пример: «Допустим, что кто-то захотел получить ученую степень доктора наук (Ph.D). Этот человек посещает учебные заведения на протяжении 20-ти и более лет перед тем, как он получит какую-либо отдачу от этого. Какие виды инвестиций в физический капитал могут сравниться с этим? Учитывая требующиеся объемы времени и продолжительность периода, в течение которого соответствующие затраты должны быть возмещены, степень вероятности не нахождения экономики, в которой такие знания могут быть применены, колоссальна»[165].

При этом средняя продолжительность активной человеческой жизни в таких странах, как США, Япония в среднем составляет 78–80 лет. Высокий уровень развития человеческого капитала в этих странах приносит реальные плоды.

Стимулирование притока национальных и иностранных инвестиций в сферу высоких технологий, науки, образования является важнейшей проблемой современности и ближайшего будущего нашей страны. Барьеры широкомасштабного привлечения иностранных инвестиций в человеческий капитал и в том числе в образование нашей страны вызваны рядом причин, в числе которых выделяются: несовершенное законодательство; финансовая нестабильность; отсталость инфраструктуры и внешняя задолженность; коррупция в отраслях, нуждающихся в инвестициях; нехватка высококвалифицированных кадров для презентации инвестиционных проектов – наиболее важный фактор.

Связь между современным качественным образованием и перспективой построения гражданского общества, развития эффективной экономики и безопасного государства в целом очевидна. В России жизненно важно дать системе образования стимул движения вперед. Это первоочередная задача приоритетного Национального проекта «Образование», принятого Правительством в 2005 году. Препятствием для развития человеческого капитала в его научно-техническом измерении является продолжающийся уже полтора десятилетия кризис науки. Кризис науки не является простым следствием ее «недофинансирования», поскольку финансовые аспекты кризиса при всей их важности являются лишь моментом системного кризиса и сами обусловлены более глубокими причинами.

В 2004 г. Правительство Российской Федерации одобрило «Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации»[166], которые базируются на концептуальных положениях теории человеческого капитала. Так, в «Приоритетных направлениях» записано: «На нынешнем этапе модернизации образования ключевой проблемой для Российской Федерации является проблема становления институциональных механизмов, обеспечивающих связь развития человеческого капитала с ростом благосостояния граждан страны»[167].

Структура российской науки, обусловливающей становление и развитие образования, ее организационные формы остались почти неизменными, будучи приспособленными к прежней советской административно-командной системе. Структура науки не приспособлена к рыночной конкурентной среде и потому в целом не адекватна современным реалиям.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» констатируется отставание системы образования России от требований современной экономики. Оно выражается в отсутствии реакции профессионального образования на потребности рынка труда. Поэтому основными приоритетами государственной политики в области образования являются: повышение инвестиционной привлекательности сферы образования; обеспечение доступности качественного общего образования; развитие современной системы непрерывного профессионального образования; повышение качества профессионального образования[168].

Перестройка системы образования в России направлена на создание эффективного взаимодействия системы образования и рынка труда. В частности, предполагается: введение профессионального обучения старшеклассников в школе; реконструирование сети учебных заведений начального и среднего профессионально-технического образования; переход на двухуровневую систему (бакалавриат и магистратуру) в высшей школе и т.д.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» предлагается развитие новых подходов к проблеме финансирования образования, среди которых использование внебюджетных источников: средств населения, вложений бизнеса, вовлечение образовательных учреждений в самостоятельное зарабатывание денег и др.

Бюджетные источники финансирования образования должны быть непосредственно связаны с потребителями образовательных услуг, что называется персонифицированным финансированием по принципу «деньги следуют за учащимися». На практике возможна реализация принципа персонифицированного финансирования и в сфере высшего профессионального образования («деньги следуют за студентом»). Для ее внедрения могут быть использованы: государственная система образовательного кредитования; государственные именные финансовые обязательства.

Достаточно важное место в «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» отведено необходимости развития системы непрерывного профессионального образования. Концепция непрерывного профессионального образования в качестве научно-практической основы для решения как текущих, так и долгосрочных проблем в сфере подготовки кадров принята

ЮНЕСКО, a также рядом международных региональных организаций.

Концепция базируется на следующих принципах: обучение не должно ограничиваться во времени, оно продолжается всю жизнь; средством передачи знаний может быть не только формальная система образования, но и неформальная; необходимо создание условий для системного распространения знаний и образовательных ценностей с помощью средств массовой информации и неформальных форм учебной деятельности.

Следует отметить, что при этом основной акцент должен делаться не на усвоение обучаемыми фиксированного объема знаний, a на выработку у них умения учиться всю жизнь, на формирование профессиональной компетентности; на подготовку к трудовой деятельности, к самообразованию; на обучение поиску, отбору, анализу и обработке необходимой информации.

Предполагается совмещение обучения с трудовой деятельностью, использование ЭВМ и информационных систем, которые призваны коренным образом изменить традиционные формы обучения.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» содержится явная недооценка необходимости увеличения объемов государственного финансирования, которое в 1990-е годы было сокращено более чем в 2 раза. В последние годы хотя и произошло увеличение государственного финансирования, но его явно недостаточно для модернизации материально-технической базы для существенного повышения заработной платы работников сферы образования.

В «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации» основное внимание уделяется компьютеризации образования, развитию дистанционного обучения. Но при всей их важности они не могут заменить передовые технологии развивающего обучения. Не могут заменить прогрессивные педагогические методы и методики обучения, благодаря которым обеспечивается интенсификация учебного процесса и повышение качества образования.

Вместе с тем доля бюджетных расходов на образование и социальную защиту в общем объеме расходов бюджетной системы Российской Федерации ниже, чем в большинстве стран мира, a на здравоохранение – ниже всех стран «Группы семи». При этом на 2009–2011 гг. предусматривалось снижение доли бюджетных расходов на здравоохранение и образование в общем объеме расходов бюджетной системы Российской Федерации. Объём расходов федерального бюджета на 2008–2014 годы по разделам классификации расходов бюджета Российской Федерации представлен в табл. 9 «Государственные расходы на образование в Российской федерации, 2001–2014 годы (в миллиардах рублей)».

Государственные расходы на образование

в Российской федерации, 2001–2014 годы (в миллиардах рублей)[169]

Источник