Иностранные инвестиции иностранный элемент

ЛЕКЦИЯ № 3. Иностранные инвестиции

1. Отток капитала

За последние годы в России появились предприятия и предприниматели, накопившие крупные капиталы. Крупные средства переводятся в западные банки из-за неустойчивого экономического положения в стране. Ожидалось, что Россия станет обращаться к зарубежным кредиторам для финансирования больших инвестиций по мере того, как страна акклиматизируется к рыночным отношеням. Этого не происходит, поэтому отток денежных ресурсов из России в несколько раз превышает их приток.

В 1993 г. Россия выдала более крупные кредиты зарубежным заемщикам, чем заняла сама.

Сальдо по активу текущего платежного баланса России (когда граждане ссужают больше денег, чем занимают) составило около 10 млрд долларов.

Это усилило инвестиционный «голод» в стране и привело к дальнейшему ослаблению национальной валюты.

Значительная часть накопленных российскими бизнесменами средств под влиянием риска возможного социального взрыва, при инфляции и непрерывном падения курса рубля, переправляется в западные банки или используется для покупки ценных бумаг и недвижимости.

Экономика России слишком нестабильна для осуществления долгосрочных инвестиций.

В связи с этим предприятия используют свои средства не для капиталовложения внутри страны, а для выдачи кредитов за рубеж.

Компании-экспортеры в основном хранят свои доходы на счетах в зарубежных банках вместо того, чтобы они находились в России и направлялись на новые инвестиции.

Этот процесс, известный как утечка капитала, в большинстве случаев носит противозаконный характер.

И все-таки гораздо надежнее помещать капитал в зарубежный банк со стабильной экономикой, чем в нестабильную российскую экономику.

Крупномасштабный отток иностранной валюты за пределы России вынудил принять организационно-правовые меры по усилению контроля за возвратом валютной выручки в страну.

Для того чтобы российские предприятия не боялись инвестировать средства в экономику России, нужно создать условия для уменьшения инвестиционного риска.

Величина риска может быть уменьшена за счет снижения инфляции, принятия стабильного экономического законодательства, основанного на рыночных потенциалах.

Главные источники оттока капитала могут быть как легитимными, так и нелегитимными.

В число легитимных источников включаются санкционированные инвестиции в экономику прочих стран в качестве создания совместных предприятий или дочерних фирм.

Совокупные масштабы оттока валюты не могут точно измеряться, так как финансовая статистика, естественно, учитывает только их легальную часть.

Технология проведения рыночных реформ предполагает последовательность.

Вместе со стимулированием притока капитала сразу же должны приниматься меры, препятствующие оттоку капитала заграницу.

2. Виды иностранных инвестиций

Осуществляемые на основе эффективного сотрудничества между странами потоки инвестиционного капитала приобретают все большее значение.

Иностранные инвестиции – это вклад иностранного капитала в активы национальных компаний.

Это может осуществляться как в денежной, так и в товарной форме.

Иностранные инвестиции – это то, что помогает стабилизировать экономику страны и способствует ее росту.

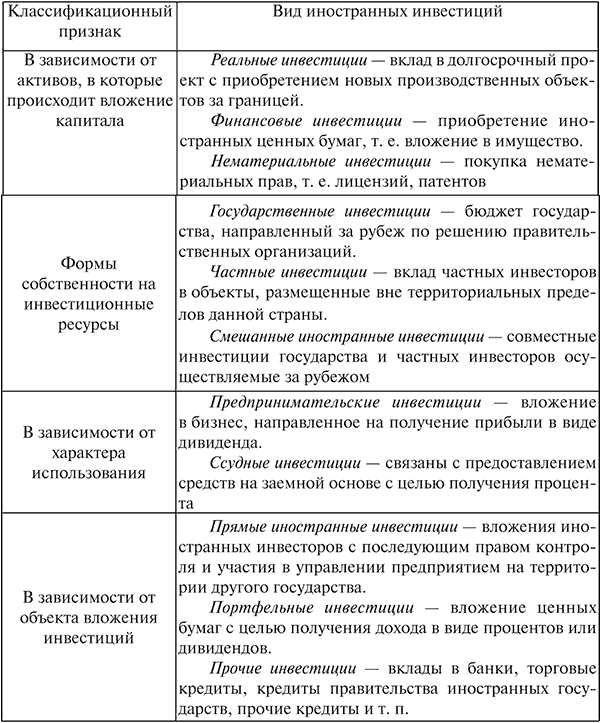

Классификация иностранных инвестиций

Финансовые ресурсы компании недолговечны, поэтому их очень сложно восполнить путем привлечения различных кредитов и займов. На это влияют высокая норма прибыли и низкий уровень налогообложения.

Выход из строя основных производственных фондов не должен превышать 25 % производственных мощностей. В 2006 г. он составил 50 %.

Поэтому для того, чтобы обеспечить процесс воспроизводства, объем инвестиций ежегодно должен составлять от 100 до 170 млн долларов. Существует ряд преимуществ привлечения в страну иностранных инвестиций:

1) возможность получения дополнительного финансирования крупных инвестиционных проектов;

2) передача опыта, накапливаемого страной-инвестором на мировом рынке;

3) стимуляция развития и роста внутренних инвестиций;

4) получение доступа к новейшим технологиям и методам организации производства;

5) помощь в разрешении денежных затруднений страны.

На территории Российской Федерации вложения иностранного капитала в объекты предпринимательской деятельности осуществляются на основе Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Иностранным инвестором могут быть: иностранные юридические лица, организации, не являющиеся юридическим лицом, граждане, постоянно проживающие за рубежом, а также иностранные государства.

Иностранные инвестиции в России могут осуществляться путем:

1) долевого участия в предприятиях совместно с гражданами страны;

2) создания новых предприятий, принадлежащих иностранным инвесторам;

3) приобретения имущества и ценных бумаг;

4) получение прав на пользования землей и природными ресурсами;

5) заключение договоров, предусматривающих другие формы применения иностранных инвестиций.

Иностранные инвестиции подразделяются на: прямые, портфельные и пр.

Прямые иностранные инвестиции – это вложения, предусматривающие долговременные отношения между партнерами. Прямые зарубежные инвестиции – это больше, чем просто финансирование капиталовложений в экономику, хотя и необходимое России.

Эти инвестиции представляют также способ повышения производительности и технического уровня российских предприятий. Иностранная компания приносит с собой новые способы организации производства, новые технологии и прямой выход на мировой рынок.

Воздействуя на национальную экономику в целом, прямые иностранные инвестиции имеют преимущественное значение. Их роль заключается в следующем:

1) способность расширить инвестиционные процессы, поднять и оживить экономику;

2) передача опыта, обучение различным ноу-хау;

3) стимуляция производственных вложений;

4) помощь в развитии среднего и малого бизнеса;

5) устранение безработицы и повышение уровня доходов населения.

Портфельные иностранные инвестиции – приобретение прав на будущий доход посредством вложения капитала в акции иностранных предприятий без приобретения пакета акций. В этом случае необязательно создание новых производственных мощностей и контроль за ними.

Способы портфельного инвестирования:

1) покупка ценных бумаг на рынке заграничных государств;

2) покупка ценных бумаг в своей стране;

3) вклад капитала в иностранные паевые фонды.

Портфельные инвестиции отличаются от прямых тем, что перед ними не ставится задача контроля над предприятием.

Прочие инвестиции – кредиты иностранных финансовых организаций под гарантию правительства страны-заемщика. Этот вид иностранных инвестиций занимает более 57 % от общего объема инвестиций.

Государство гарантирует экспорт частного капитала. Страхование частных инвесторов государством практикуется во многих странах. Регулирование иностранных инвестиций между странами осуществляется заключением международных договоров. Есть ряд причин, по которым на сегодняшний день в России затруднено привлечение иностранного капитала:

1) отсутствие стабильной правовой базы затрудняет регулирование деятельности иностранных инвесторов;

2) ухудшение материального положения большей части населения;

3) активный рост коррупции и криминала в предпринимательской деятельности;

4) неразвитая инфраструктура, в том числе транспорт, связь, система коммуникаций, гостиничный сервис;

5) нестабильная политическая ситуация;

6) большие налоги и пошлины.

Но Россия может заинтересовать иностранных инвесторов:

1) богатые и недорогие природные ресурсы;

2) молодые высококвалифицированные и быстро обучаемые кадры;

3) большой внутренний рынок;

4) дешевая рабочая сила;

5) возможность участия иностранных инвесторов в приватизации;

6) быстрая сверхприбыль.

При правильном использовании возможностей Россия может выйти на первое место среди других западноевропейских стран. Официальная политика предполагает оказание поддержки прямым зарубежным инвестициям, но в силу вышеописанных причин иностранные компании испытывают большие затруднения, вкладывая капитал в российскую экономику.

Ранжирование стран мирового сообщества по индексу инвестиционного климата или обратному ему индексу риска являются обобщающим критерием инвестиционной привлекательности страны и критерием для зарубежных инвесторов.

Сегодня в России правовые условия для деятельности иностранных инвесторов являются критическими по сравнению с иными странами. В настоящее время правительство разрабатывает поправки к Закону об иностранных инвестициях.

Планируется освободить организации с иностранными инвестициями от уплаты импортных пошлин и налогов на необходимые производственные материалы и предоставить им право собственности на землю при создании новых предприятий.

Благодаря этому инвестиции из-за границы должны оказаться более перспективными.

3. Пути и меры по привлечению иностранных инвестиций

Привлечение инвестиций (как национальных, так и иностранных) в экономику России является необходимым средством устранения инвестиционного «голода» в государстве.

Важным моментом является страхование инвестиций от некоммерческих рисков.

Присоединение России к Многостороннему агентству по гарантиям инвестиций (МИГА), страхующему деятельность от политических и прочих некоммерческих рисков, является важным ходом в этой сфере.

Правила и законы, должны давать гарантию их применения к деятельности потенциальных инвесторов.

Правовой режим в России непостоянен, так как находится в стадии постоянного реформирования. Потребность государства в иностранных инвестициях составляет 10–12 млрд долларов в год. Хотя для того, чтобы иностранные инвесторы сделали такие вложения, нужны очень существенные преобразования в инвестиционном климате.

В ближайшем будущем законодательная база функционирования иностранных инвестиций должна будет улучшиться за счет принятия новейших редакций Закона об инвестициях, Закона о свободных экономических зонах и Закона о концессиях.

Большое значение также окажет законодательное определение прав собственности на землю.

Чтобы облегчить доступ иностранных инвесторов к информации о положении на инвестиционном рынке России, был создан Государственный информационный центр содействия инвестициям, организовавший банк предложений российской стороны по объектам инвестирования.

Для улучшения инвестиционного климата и стабилизации экономики требуется принятие ряда существенных мер, которые направлены на формирование в стране как общих условий развития цивилизованных рыночных отношений, так и специфических, непосредственно относящихся к решению вопроса о привлечении иностранных инвестиций.

Первоочередными мерами, имеющими общий характер, являются:

1) достижение между различными структурами власти, политическими партиями и прочими общественными организациями национального согласия;

2) ускорение работы Государственной думы над уголовным законодательством и Гражданским кодексом, целями которой является создание цивилизованного некриминального рынка в стране;

3) радикализация борьбы с преступностью;

4) ограничение темпов инфляции всеми мерами, известным в мировой практике, за исключением невыплаты работающим зарплаты;

5) пересмотр налогового законодательства в области стимулирования производства, а также его упрощение;

6) мобилизация свободных средств населения и предприятий на инвестиционные нужды с помощью увеличения процентных ставок по депозитам и вкладам;

7) внедрение в строительство системы оплаты объектов за конечную строительную продукцию;

8) запуск предусмотренного законодательством механизма банкротства;

9) предоставление налоговых льгот банкам, иностранным и отечественным инвесторам, которые идут на долгосрочные инвестиции, с тем, чтобы целиком компенсировать им убытки от очень медленного оборота капитала по сравнению с другими направлениями их деятельности;

10) формирование общего рынка со свободным перемещением товаров, капитала и рабочей силы в республиках бывшего СССР.

В числе мер по активизации инвестиций надо отметить:

1) срочное рассмотрение и принятие Думой нового закона об иностранных инвестициях в России;

2) принятие законов о концессиях и свободных экономических зонах;

3) создание системы приема иностранного капитала, которая включает конкурентную и широкую сеть институтов государства, коммерческих банков и страховых организаций, страхующих иностранный капитал от коммерческих и политических рисков, информационно-посреднических центров, которые занимаются подбором и заказом актуальных проектов для России, поиском инвесторов, заинтересованных в их реализации и оперативном оформлении сделок «под ключ»;

4) создание в России за короткие сроки национальной системы мониторинга инвестиционного климата;

5) разработка и принятие программы укрепления курса рубля и перехода к его полной конвертируемости.

Эти меры существенно помогают притоку иностранных и национальных инвестиций.

Источник

§ 5. Иностранный элемент в инвестиционных правоотношениях

Инвестиционные отношения, осложнённые иностранным элементом, возникают в первую очередь при вложении иностранными лицами инвестиций на территории принимающего государства. Поэтому при квалификации инвестиций в качестве иностранных обычно применяется критерий национальности инвестора.

Для решения вопроса о том, является ли лицо иностранным или национальным, обычно применяются две категории: «национальность» и «личный статут». Как правило, они определяются по одним критериям и рассматриваются как синонимы. Однако это не совсем так. Национальность означает принадлежность лица к тому или иному государству и поэтому она может быть российской, канадской, шведской и т.

Нельзя также не заметить, что категория «личный закон» используется в большей степени в международном частном праве, а категория «национальность» — в публичном праве.

Как известно, различают два критерия для определения национальности и личного закона физического лица. Первый, который получил наибольшее распространение и применяется в странах континентальной Европы, включая и Российскую Федерацию, основан на гражданстве лица.

Другой критерий, используемый в странах с англосаксонской правовой системой, определяется исходя из постоянного места жительства физического лица. Именно по данному признаку, а не национальности иногда предлагается в литературе различать иностранных и национальных

Гражданство и домициль могут применяться параллельно. К примеру, в соответствии с пунктом «d» статьи I Соглашения между Правительством СССР и Правительством Канады о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 20 ноября 1989 г. под термином «инвестор» в отношении каждой из Договаривающихся Сторон понимается, в частности, «любое физическое лицо, являющееся в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны её гражданином или лицом, постоянно [332] [333] проживающим на её территории». Такое же правило устанавливают Договор к Энергетической хартии 1994 г. (пункт 7 статьи 1) и НАФТА (статья 201), а также Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности от 24 декабря 1993 г., которое в статье 2 относит к национальным инвесторам постоянно проживающих на территории принимающего государства граждан других государств, а также лиц без гражданства.

Критерии определения личного статута юридического лица также различны. Это место регистрации (критерий инкорпорации), место нахождения органов управления (критерий осёдлости), национальность лиц, контролирующих юридическое лицо (критерий контроля) и др. Первый из них применяется в Российской Федерации.

Рассматриваемый критерий широко используется в международном праве. Так, согласно пункту «d» статьи 1 Соглашения между Правительством СССР и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 6 апреля 1989 г. к инвесторам в отношении каждой из Договаривающихся Сторон относятся «любые корпорации, компании, фирмы, предприятия, организации и ассоциации, учреждённые в соответствии с действующим на территории этой Договаривающейся Стороны законодательством».

Вашингтонская конвенция в параграфе 2 статьи 25 определяет юридическое лицо другого Договаривающегося Государства в первую очередь как юридическое лицо, которое имеет национальность иного Договаривающегося Государства, нежели государство, являющееся стороной в споре. При этом она не раскрывает, какой из вышеперечисленных критериев подлежит применению в данном случае. На практике ответ пришлось давать МЦУИС при арбитражном рассмотрении отдельных инвестиционных споров.

Так, в деле Tokios Tokeles v. Ukraine (Case No. ARB/02/18) [334] коммерческое предприятие Tokios Tokeles, созданное по праву Литвы и принадлежащее украинским гражданам, учредило дочернюю компанию Taki Spravy на Украине с целью осуществления рекламной и издательской деятельности. В 2002 г. предприятие Tokios Tokeles обратилось в МЦУИС, посчитав, что Украина нарушила двусторонний международный договор с Литвой о поощрении и защите инвестиций от 8 февраля 1994 г. Украина оспаривала юрисдикцию МЦУИС, указав, что предприятие Tokios Tokeles принадлежит украинским гражданам, а, значит, не является иностранным инвестором.

Критерий осёдлости распространён во многих европейских странах, в частности, в Германии, Италии, Франции. Поэтому не случайно, что, к примеру, в пункте 2 статьи 1 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Итальянской Республики о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 9 апреля 1996 г. под юридическим лицом понимается «компания и (или) её дочерняя компания, фирма, общество или любая иная организация, имеющая местонахождение на территории Договаривающейся Стороны и признаваемая в соответствии с её законодательством юридическим лицом, независимо от того, является ли ответственность организации ограниченной или иной».

В ряде случаев признаки места инкорпорации и осёдлости используются одновременно. В качестве примера следует назвать положение подпункта «б» пункта 2 статьи 1 Соглашения между Правительством СССР и

Правительством Французской Республики о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений от 4 июля 1989 г., согласно которому в качестве инвестора признаётся inter alia «любое юридическое лицо, образованное на территории одной из Договаривающихся Сторон в соответствии с её законодательством и имеющее своё местонахождение на её территории . ».

В последние годы в международном праве и законодательстве ряда стран дополнительно стал применяться критерий контроля. В отечественной науке (Н. Г. Доронина) также неоднократно предлагалось его использовать в российском законодательстве и тем самым относить к иностранным инвесторам национальное юридическое лицо, контролируемое иностранным

лицом, т. е. коммерческую организацию с иностранными инвестициями .

Данный признак нашёл своё закрепление в параграфе 2 статьи 25 Вашингтонской конвенций. Он предусматривает, что термин «юридическое лицо другого Договаривающегося Государства» может также означать юридическое лицо, которое на день, когда стороны согласились передать инвестиционный спор на примирение или в арбитраж, имело национальность Договаривающегося Государства, являющегося стороной в таком споре, но которое ввиду иностранного контроля стороны согласились рассматривать как юридическое лицо другого Договаривающегося Государства по смыслу Вашингтонской конвенции.

Так, в деле Tanzania Electric Supply Company Limited v. Independent Power Tanzania Limited (Case No. ARB/98/8) [335] [336] между государственной компанией Tanzania Electric Supply Company Limited (TANESCO) и корпорацией Independent Power Tanzania Limited (IPTL), созданной по праву Танзании и являвшейся совместным предприятием, в 1995 г. было заключено соглашение на поставку электроэнергии. Статья 18.3. указанного соглашения предусматривала, что спор между сторонами будет разрешаться арбитражем, созданным в соответствии с арбитражным регламентом МЦУИС, а также рассматривала корпорацию IPTL в целях Вашингтонской конвенции как иностранную компанию.

Более того, наличие одного только согласия сторон о передаче спора в МЦУИС уже считается достаточным, для того чтобы юридическое лицо, учреждённое в принимающем государстве, признавалось иностранным по соглашению сторон. К такому выводу склоняется практика МЦУИС, в частности, в делах Klockner Industrie-Anlagen GmbH, Klockner Belge S.A. and Klockner Handelmaatschappij B.V. v. United Republic of Cameroon and Societe Camerounaise des Engrais (Case No. ARB/81/2) и Liberian Eastern Timber Corporation (LETCO) v. Government of the Republic of Liberia™.

Критерий контроля закрепляется и в законодательных актах государств. К примеру, Закон Мексики об иностранных инвестициях 1993 г. к иностранным инвестициям относит капиталовложения, осуществляемые мексиканскими компаниями, большая часть уставного капитала которых принадлежит иностранным лицам. В Японии иностранным инвестором считается японская корпорация, 50 % и более акций которой принадлежит прямо или косвенно иностранным лицам, а также организация, большинство

членов совета директоров которой являются нерезидентами .

В Российской Федерации, согласно части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в целях данного Федерального закона иностранными инвесторами признаются не только лица, указанные в статье 2 Закона об иностранных инвестициях, но также находящиеся под контролем иностранных инвесторов организации, [337] [338] [339] созданные на территории Российской Федерации. При этом для определения факта наличия контроля иностранных инвесторов над такими организациями применяются различные признаки.

1) контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям):

— более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал

— менее чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал

контролируемого лица, при условии, что соотношение количества голосов, приходящихся на указанные акции (доли), которыми вправе распоряжаться контролирующее лицо, и количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контролируемого лица и принадлежащие другим акционерам (участникам) контролируемого лица, таково, что контролирующее лицо имеет возможность определять решения, принимаемые контролируемым лицом;

2) контролирующее лицо на основании договора или по иным

основаниям получило право или полномочие определять решения,

принимаемые контролируемым лицом, в том числе условия осуществления контролируемым лицом предпринимательской деятельности;

3) контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем 50 % состава коллегиального исполнительного органа контролируемого лица и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем 50 % состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контролируемого лица;

4) контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании контролируемого лица.

Если проанализировать данные положения, то нельзя не отметить, что без добровольного раскрытия соответствующей информации со стороны

иностранных инвесторов уполномоченным органам вряд ли удастся самостоятельно установить факты установления иностранного контроля над теми или иными хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение. По этой причине неслучайно в литературе можно встретить критические суждения в отношении рассматриваемого законодательного акта. К примеру, Н. Н. Вознесенская указывает на то, что такой Федеральный закон является чрезмерно сложным и запутанным, а также неоправданно игнорирует критерий контроля при квалификации инвестора в качестве иностранного [340] [341] . На наш взгляд, гораздо проще предусмотреть разрешительный порядок совершения любых сделок, влекущих изменение состава участников хозяйственных обществ, или вообще ограничить участие граждан и юридических лиц (кроме государственных унитарных предприятий) в определённых сферах деятельности, в первую очередь в сфере обороны и безопасности. Иначе государство может потерять контроль над данными хозяйственными обществами и допустить «утечку» секретной информации за границу. Такое положение дел не может не повлиять самым негативным образом на обеспечение обороны страны и безопасности государства.

Для установления иностранного контроля над национальными организациями в законодательной практике государств используются разные подходы. Применяемые в данном случае критерии могут иметь количественный (например, когда определяется доля в уставном капитале организации, которая должна принадлежать инвестору) или качественный характер (когда устанавливается возможность иностранного лица оказывать влияние на процесс принятия решения). Однако использование любого из них приводит к возникновению ряда проблем.

В первом случае сложность заключается в неопределенности решения вопроса, какой процент в уставном капитале должен иметь иностранный инвестор для того, чтобы осуществлять контроль над национальным лицом (10 %, 20 %, 33 %, 50 % или более?). К примеру, Международный валютный

фонд использует величину в 10 % , тогда как в статье XXVIII ГАТТ

юридическое лицо признаётся принадлежащим лицам другого государства, если более чем 50 % доли участия в нём реально владеют лица этого другого государства.

Второй способ более точно отражает связь инвестора с принимающим государством, но при этом он требует чёткого определения случаев, когда иностранный контроль считается установленным в отношении организаций, созданных в принимающем государстве. Однако предусмотреть все возможные варианты не представляется возможным, а слишком широкий перечень оснований, закрепляемых в законодательстве в этих целях, делает процесс установления иностранного контроля затруднительным на практике. К примеру, статья 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» устанавливает девять! признаков, благодаря [342] [343] которым совокупность физических и (или) юридических лиц может быть признана группой лиц.

Помимо участия иностранного субъекта в инвестиционном правоотношении отягощение последнего иностранным элементом может также происходить при нахождении объекта на территории иностранного государства или совершении юридического факта за границей. Это имеет место, к примеру, тогда, когда российское лицо вкладывает инвестицию (имущество), находящееся за границей, в объект инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации или когда оно заключило инвестиционный договор с другим российским лицом за рубежом. В этой связи многие учёные (А. Г. Богатырёв, В. А. Бублик, А. М. Фарукшин, Ю. Юмашев, R. Z. Aliber) предлагают использовать зарубежное происхождение инвестиций как критерий их определения в качестве иностранных. Так, по мнению В. А. Бублика, иностранными инвесторами должны признаваться юридические и физические лица, иностранные государства и международные организации, непосредственно вкладывающие инвестиции, права на которые возникли вне территории государства- реципиента, в предпринимательскую и (или) иную деятельность на территории Российской Федерации, осуществляющие их производительное применение либо контролирующие их целевое использование, а также участвующие в полученных от этого прибылях [344] .

Действительно, политика любого государства, направленная на привлечение иностранных инвестиций, имеет своей целью увеличение основных и оборотных фондов за счёт дополнительных ресурсов (товаров, работ, услуг), поступающих из-за границы, а не находящихся в обороте внутри национальной экономики. При этом по большому счёту не имеет значение, какие лица — иностранные или отечественные — осуществляют вложение таких объектов. По этой причине национальность инвестора должна определяться на основании не только гражданства физического лица и места учреждения организации, но и других критериев — постоянного места жительства или нахождения, места осуществления основной деятельности, а также места нахождения инвестиции и контроля, которые позволяют более точно установить происхождение инвестиций и связь элементов возникшего инвестиционного правоотношения с территорией принимающего или иностранного государства. В этой связи более обоснованными, на наш взгляд, являются положения статьи 13 Сеульской конвенции, согласно которым, во-первых, в качестве инвестора признаётся юридическое лицо, которое сформировано и его основные учреждения расположены на территории страны — члена МАГИ или большая часть его капитала принадлежит стране — члену МАГИ или странам — членам МАГИ или их гражданам при условии, что такой член МАГИ не является принимающей страной в любом из вышеприведённых случаев. Во-вторых, в случаях, когда инвестор имеет более одного гражданства, гражданство принимающей страны преобладает над гражданством любой другой страны — члена МАГИ. В-третьих, при совместном заявлении инвестора и принимающей страны Совет директоров МАГИ может квалифицированным большинством голосов распространить право на получение гарантии на физическое лицо, которое является гражданином принимающей страны, или юридическое лицо, которое сформировано в принимающей стране или большая часть капитала которого находится во владении её граждан, при условии, что инвестируемые активы переводятся в принимающую страну из- за рубежа.

Одновременное использование нескольких критериев предусмотрено и в иных нормах международного и национального права. В частности, согласно подпункту «б» пункта 1 статьи 1 Соглашения между Правительством СССР и Швейцарским Федеральным Советом о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1 декабря 1990 г. [345] [346] к инвесторам в отношении каждой из Договаривающихся Сторон относятся юридические лица, включая компании, корпорации, предприятия, деловые ассоциации и другие организации, которые должным образом созданы в соответствии с законодательством этой Договаривающейся Стороны и имеют своё местонахождение, а также осуществляют реальную хозяйственную деятельность на территории этой же Договаривающейся Стороны. В ряде стран, к примеру, в Белоруссии, Грузии, Мексике и Японии, иностранными инвесторами считаются не только иностранные граждане, но собственные

граждане, которые постоянно проживают за границей .

С учётом вышеизложенного, полагаем целесообразным при квалификации инвесторов в качестве иностранных в заключаемых международных договорах Российской Федерации и инвестиционном законодательстве Российско Федерации предусмотреть дополнительные требования места жительства или нахождения и осуществления основной деятельности инвестора наряду с гражданством физического лица и местом учреждения организации, а также закрепить критерий иностранного контроля в отношении организаций, учреждённых на территории принимающего государства. Кроме того, под иностранными инвестициями следует также понимать инвестиции, осуществляемые гражданами принимающего государства и созданными по его праву юридическими лицами, которые вкладывают (перемещают) объекты гражданских прав, находящиеся за границей.

Источник