Сбережения и инвестиции: их функции и графики. Склонность к сбережениям.

СБЕРЕЖЕНИЯ — часть денежных доходов населения, которую люди откладывают для будущих покупок, удовлетворения будущих потребностей; представляют разницу между располагаемым доходом и потребительскими расходами.

Экономическое значение сбережения заключается в его отношении к инвестициям, т.е. производству реального капитала. Сбережения составляют основу для инвестиций.

Под склонностью к сбережению понимается один из психологических факторов, означающий желание человека сберегать.

Различают сбережения частные (личные), государственные и сбережения иностранного сектора. Аналитические значения этих показателей описываются в Системе Национальных Счетов.

Инвести́ции — долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода.

С позиции монетарной теории денег, средства можно направить на потребление или сбережение. Простое сбережение изымает средства из оборота и создаёт предпосылки для кризисов. Инвестирование вовлекает в оборот сбережения. Оно может происходить напрямую или косвенно (размещение временно свободных средств на депозит в банк, который уже сам инвестирует).

Современная экономическая наука рассматривает сбережения как основу инвестиций.

Инвестиции — долгосрочные вложения капитала частным сектором и государством внутри страны и за границей в разные отрасли экономики и ценные бумаги. Инвестиции складываются из затрат на увеличение средств производства, увеличение вкладов, затрат на покупку акций населением. Политика инвестиций отражается на смене фаз экономических циклов.

Различают совокупные инвестиции и чистые инвестиции.

Чистые инвестиции — это разница между совокупными инвестициями и амортизацией. Экономический рост возможен только за счет чистых инвестиций. Для растущей экономики совокупные инвестиции больше амортизации. Для статичной экономики совокупные инвестиции равны амортизации. Для экономики со сниженной деловой активностью амортизационные отчисления превышают совокупные инвестиции.

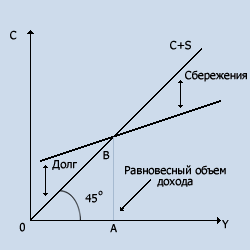

Кроме того, имеются продуктивные и непродуктивные инвестиции. Продуктивные — это капитальные затраты на здания, сооружения, оборудование. Непродуктивные — это финансовые инвестиции (покупка акций). Взаимосвязь дохода и потребления, дохода и сбережений, дохода и инвестиций можно показать графически. На рис. 48 на осях координат отложены величины потребления (по вертикали) и дохода после уплаты налогов (по горизонтали). Прямая, проведенная из начала координат под углом 45o, показывает, что в каждой точке Доход после уплаты налогов равен потреблению.

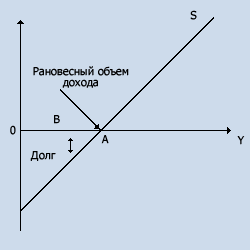

На рис. 49 изображена кривая сбережений, каждая точка которой равна вертикальной разнице между биссектрисой и кривой потребления.

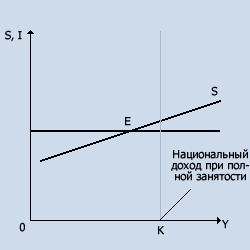

сбережения составляют основу инвестиций. Экономика находится в равновесии в точке, где сбережения равны объему инвестиций. Покажем это графически. Для простоты предположим, что независимо от уровня дохода общества возможности инвестирования из года в год постоянны. Тогда график инвестиций будет представлен горизонтальной прямой (рис. 50).

В точке Е — точке пересечения кривых сбережений и инвестиций — система находится в равновесии и имеет тенденцию к устойчивости.

Планируемые и фактические расходы. Равновесие на национальном рынке в Кейнсианской модели совокупных доходов и расходов.

Кейнсианский подход к макроэкономическому равновесию

Специфика данного подхода заключается в следующем:

— равновесие национального дохода возможно и в условиях полной занятости;

— сбережения являются функцией дохода, т.е. S=Сo+(1-МРС) х Y, то инвестиции и сбережения определяются разными факторами. Если вспомнить, что произведенный национальный доход определяется как Y=С+S, а используемый НД-Y=С+I, то тогда С+I=С+S, и можно записать, что I(r)=S(Y), где r — рыночная норма процента.

Данное равенство и является условием макроэкономического равновесия.

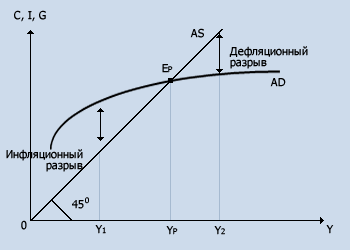

Наряду с классической моделью равенства совокупного спроса и совокупного предложения можно вывести вариант равновесия в модели «доходы-расходы», называемую еще «кейнсианский крест» (см. рис. 61).

Точка Е0 на рис. 61 показывает такое положение равновесия национальной экономики, когда НД равен потребительским расходам, а S=0, т.е. ситуация стагнирующей экономики. При добавлении частных инвестиций (Y=С+I), а затем и государственных расходов (Y=С+I+О) национальная экономика будет стремиться к состоянию полной занятости (Р).

Данное состояние может наступить и под воздействием эффекта мультипликатора, о чем речь шла выше.

Рис.61. Кейнисанский крест

Следует отметить, что увеличение предельной склонности к сбережению при увеличении уровня НД не всегда благоприятно отражается на состоянии национальной экономики. В условиях стагнирующей экономики (т.е. в период застоя всей экономической деятельности) в сочетании с неполной занятостью сокращение потребления приведет к затовариванию и снижению национального дохода, т.е. проявляется «парадокс бережливости».

Графически нарушение макроравновесия будет иметь вид, отображенный на рис.62.

Рис.62. Нарушений макроравновесия

В положении Y1 при АD>АS в условиях полной занятости происходит инфляционный разрыв, т.е. I>S, следовательно, недостаток сбережений понизит уровень инвестиций, в результате чего снижается производство, которое при растущем спросе усиливает инфляцию.

В положении Y2 при АS>АD в условиях полной занятости происходит дефляционный разрыв, т.е. S>I. Данную ситуацию характеризует рост производства при низком текущем спросе, что приводит национальную экономику в состояние спада.

Макроэкономическое равновесие возможно Ep, при HД=Yр, где АS=АD и I=S.

Свойства макроэкономического равновесия:

1. Инфляция всегда является следствием превышения совокупного спроса над совокупным предложением, так как при отсутствии превышения совокупного спроса нет основания для роста цен. Хотя превышение совокупного спроса может происходить по различным причинам, в том числе и вследствие дефицита госбюджета и денежной экспансии

2. Макроэкономическое равновесие не гарантирует полной занятости.

3. В состоянии макроэкономического равновесия объем импорта может превышать объем экспорта, следовательно государство накапливает внешний долг. В противоположной ситуации увеличиваются валютные запасы.

4. В условиях макроэкономического равновесия правительство несет расходы по предоставлению общественных товаров и услуг своим гражданам. Если государственные затраты превышают поступление от налогов, дефицит финансируется или за счет внешних займов, или за счет дополнительной эмиссии денег. Такое положение сказывается на состоянии совокупного спроса и совокупного предложения, о чем будет рассказано в других главах.

Источник

Взаимосвязь потребления, сбережения, инвестиций

Потребление представляет собой самый большой составной компонент ВВП, поэтому его анализ исключительно важен для исследования основных макроэкономических взаимозависимостей. При изучении совокупного потребления важно обратить внимание на тот факт, что в обществе наблюдается устойчивая склонность к потреблению. Кейнс описывает это явление с помощью своего знаменитого основного психологического закона, согласно которому по мере роста дохода потребление растет, но не в той же пропорции, в которой растет доход, — потребление отстает от роста дохода. При этом относительно увеличиваются сбережения, или накопления, населения.

Представим в формальном виде доход (Y) как сумму потребления и сбережения: Y=C+S. С увеличением дохода в абсолютном измерении происходит прирост и потребления, и сбережения: ΔY=ΔС+ΔS, но в относительном измерении прирост потребления становится меньше, а прирост сбережения — больше по мере роста дохода.

Средняя склонность к потреблению (АРС) – это отношение размеров потребления к размеру дохода: АРС=C/Y. Средняя склонность к сбережению (APS) – это отношение размеров сбережения к размеру дохода: АРS=S/Y.

Предельная склонность к потреблению (МРС) – это отношение изменения потребления к вызвавшему его изменению дохода: МРС=ΔС/ΔY. Предельная склонность к сбережению (MPS) – это отношение изменения сбережения к вызвавшему его изменению дохода: MPS=ΔS/ΔY. Предельная склонность к импортированию (m`) – доля прироста расходов на импортные товары в любом изменении дохода: m`=ΔМ/ΔY, где ΔМ – изменение расходов на импорт, ΔY – изменение дохода.

Эти величины показывают, какую часть дополнительного дохода домашние хозяйства склонны будут потреблять, а какую – сберегать.

В сумме предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению равны единице, что следует из их определения: так как Δ Y= ΔС + ΔS, то, разделив все компоненты этого равенства на ΔY, мы получим 1 = МРС + MPS.

Основной психологический закон находит подтверждение не только на уровне одного домашнего хозяйства, но и на макроэкономическом уровне. В результате выстраиваются функции потребления и сбережения и их графики (рис. 19.10).

Линия потребления на нашем графике начинается не из нуля, а из некоторого уровня Са – автономное потребление. Автономные величины – это величины, не зависящие от уровня дохода. В данном случае показано потребление, обусловленное прожиточным минимумом, т.е. независимо от уровня дохода это потребление должно быть в обществе, иначе общество погибнет.

Уровень дохода Y1 – это единственный уровень дохода, при котором весь доход полностью потребляется (точка нулевого сбережения). Левее от этого уровня наблюдается такой доход, который оказывается недостаточным для данного потребления, — это участок отрицательных сбережений, или жизнь в долг. Правее — доход, при котором потребление оказывается ниже его уровня и происходит формирование накоплений, т.е. образуются положительные сбережения.

Рис. 19.10. Функции потребления (а) и сбережения (б)

График сбережений (рис. 19.10б) строится с учетом графика потребления. Первое, что мы определяем, — точку нулевых сбережений, находящуюся на уровне Y1. Слева от нее — область отрицательных сбережений, справа — область положительных сбережений. Причем если потребление относительно убывает по мере роста дохода, то сбережение относительно растет.

Графики потребления и сбережения симметричны относительно друг друга, если за ось симметрии принять линию, проходящую под углом 45°. Чем больше склонность к потреблению, тем меньше склонность к сбережению, и наоборот.

В неоклассической концепции взаимосвязь функций потребления и сбережений рассматривается иначе. Учитывается зависимость от процента – чем выше процент, тем больше сбережения и меньше потребление.

3. Инвестиции как составная часть совокупных расходов (AD). Модель «инвестиции – сбережения» (I-S)

Инвестиции являются одним из основных компонентов совокупного спроса. Источником инвестиций выступают сбережения, поэтому важно представлять их взаимосвязь.

Предельная склонность к инвестированию – доля прироста расходов на инвестиции в любом изменении дохода: MPI=ΔI/ΔY, где MPI – Предельная склонность к инвестированию, ΔI – изменение величины инвестиций, ΔY – изменение дохода.

Кейнс различает два вида дохода. Первый — уже рассмотренный нами произведенный доход (произведенный национальный доход равен сумме потребления и сбережений): Y=С+S. Национальный доход при его использовании равен сумме расходов на потребление и инвестиции, который можно представить: Y= C+I. Появляется новый показатель — инвестиции. Для того чтобы в экономике существовало макроэкономическое равновесие, необходимо, чтобы произведенный доход полностью использовался, т.е. чтобы инвестиции были равны сбережениям: S = I.

Проблема, по кейнсианской теории, заключается в том, что сбережения и инвестиции могут осуществляться различными хозяйствующими агентами, которые заранее не обговаривают объем сбережений и объем инвестиций, т.е. потенциально заложено возможное несоответствие желания сберегать и желания инвестировать. От каких же факторов зависят инвестиции?

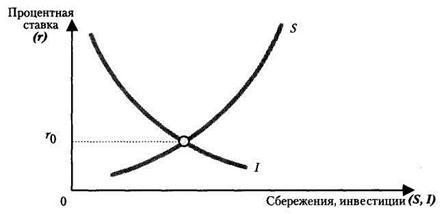

Прежде всего, инвестиции зависят от ожидаемой нормы прибыли предполагаемых капиталовложений. Чем выше предполагаемая норма прибыли, тем выше должны быть инвестиции. Второй фактор, определяющий величину инвестиций, – уровень процентной ставки. Чем выше уровень процентной ставки, тем ниже при прочих равных условиях уровень инвестиций, так как процентная ставка может рассматриваться в качестве цены инвестиций (рис. 19.11).

Рис. 19.11. Сбережения и инвестиции в классической модели

Равновесие, как на любом рынке, восстанавливается благодаря действию ценового механизма. Сбережения и инвестиции определяются одной и той же величиной – уровнем процентной ставки (r), поэтому проблемы достижения равновесия между сбережениями и инвестициями не существует: S(r)=I(r). Однако, с точки зрения кейнсианства, сбережения и инвестиции зависят от разных величин: инвестиции, как и у классиков, определяются уровнем процентной ставки, а сбережения зависят от уровня дохода, что отражается формулой: S(Y)=I(r).

Таким образом, сбережения и инвестиции зависят от разных факторов, а это означает следующее: равенство сбережений и инвестиций находится под вопросом, существует проблема достижения равновесия и на практике возможны две неравновесные ситуации: S(Y)>I(r) и S(Y)

Источник

Потребление, сбережения, инвестиции. Рыночный механизм использования доходов на потребление и накопления

Совокупный спрос и совокупное предложение

Макроэкономика изучает не отдельные явления и процессы, а их совокупности: совокупный спрос, совокупное предложение, совокупные потребление и сбережения, совокупную занятость, совокупные инвестиции, совокупную цену в виде уровня цен и т. д. Целью макроэкономического анализа является нахождение условий, при которых наступает общее экономическое равновесие.

Общее экономическое равновесие – это состояние экономики, при котором общественное производство (совокупное предложение) сбалансировано с общественным потреблением (совокупный спрос), когда между использованием ограниченных производственных ресурсов (земля, труд, капитал) и созданием различных товаров достигается пропорциональность в общенациональном масштабе.

Общеэкономическое равновесие, выступающее в качестве макроэкономического, проявляется в виде пропорциональности:

а) между производством продукции и ее потреблением;

б) между вовлеченными в оборот ресурсами и их использованием;

в) между предложением товаров и их спросом;

г) между материально-вещественными и финансовыми потоками.

При рассмотрении макроэкономического равновесия важнейшими категориями выступают «совокупный спрос» и «совокупное предложение», «потребление» и «предельная склонность к сбережению», «накопления» и «инвестиции».

Совокупный спрос – это общий объем товаров и услуг в национальном масштабе, который потребители, предприятия и государство могут купить при различных уровнях цен.

Совокупный спрос (AD) представляет собой сумму всех спросов на конечные товары и услуги, предлагаемые на товарных рынках. В агрегированном виде совокупный спрос включает:

где AD – совокупный спрос; C – совокупный спрос домохозяйств; I – спрос на капитальное оборудование; G – спрос на товары и услуги со стороны государства; X – чистый экспорт, разность между спросом иностранцев на отечественные товары и отечественным спросом на иностранные товары.

На совокупный спрос оказывают влияние различные факторы, которые можно разделить на две группы.

К первой группе относятся те факторы, которые формируют спрос на уровне отдельного товара (доход потребителей, вкусы потребителей, цены на товары-заменители).

Ко второй группе относятся факторы, оказывающие воздействие в целом на совокупный спрос (AD). Если национальный доход растет, то и AD растет. Если доход покупателя повышается, то и спрос на товары увеличивается.

Важнейшим положением является то, что стоимостная величина всех продаж за определенный период времени должна равняться произведению массы денег (M), находящихся в обращении, на число оборотов (V) этих денег за данный период времени. Другими словами, если вся денежная масса (М) совершит пять полных оборотов, то объем годовых продаж конечных товаров в стране составит MV.

Если, например, денежная масса М = 200 млрд руб., скорость оборота денег V =5, тогда MV = 200 х 5 = 1000 млрд руб. = стоимости всех продаж конечных товаров за год.

В соответствии с количественной теорией денег совокупный спрос можно выразить как

где P – уровень цен.

Кроме этого, следует иметь в виду, что на совокупный спрос оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

К ценовым факторам относятся:

- «Эффект процентной ставки». При росте уровня цен потребители и производители вынуждены брать деньги в кредит, что ведет к повышению процентной ставки, снижению покупательной способности, сокращению инвестиций. В результате совокупный спрос уменьшается.

- «Эффект богатства». При повышении уровня цен стоимость акций, облигаций, финансовых активов падает, население беднеет и совокупный спрос сокращается.

- «Эффект импортных товаров». При повышении уровня цен внутри страны спрос на отечественные товары сокращается, а на более дешевые импортные – возрастает, что ведет к снижению совокупного спроса.

К неценовым факторам относятся:

- Изменения в потребительских расходах, связанные с изменением уровня благосостояния: рост населения, рост доходов, изменения в подоходном налоге.

- Изменения в инвестиционных расходах, т. е. в объеме закупок, средств производства, связанные с изменением уровня налогов на бизнес, уровнем использования производственных мощностей.

- Изменения в государственных расходах, вызываемые преимущественно политическими решениями.

4. Изменения в расходах на чистый экспорт, обусловленные уровнем доходов в стране, изменением валютного курса.

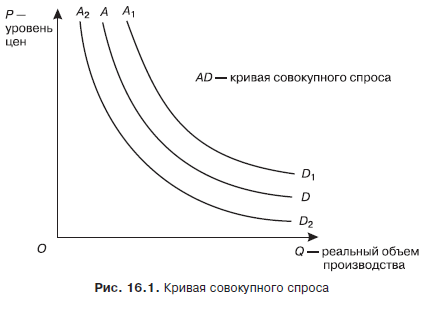

Неценовые факторы смещают кривую совокупного спроса AD либо вправо от A1D1, когда спрос увеличивается, либо влево от A2D2, когда спрос уменьшается (рис. 16.1).

Совокупное предложение – это общее количество товаров и услуг, которое может быть предложено предпринимательским и государственным секторами при разных уровнях цен.

Совокупное предложение (АS) может быть приравнено к величине валового национального продукта (ВНП) или к величине национального дохода (НД):

На величину совокупного предложения оказывают влияние ценовые и неценовые факторы.

Среди ценовых факторов, во-первых, выделяют действующие на микроуровне и вызывающие изменение предложения на рынке отдельного товара (технология производства, издержки и т. д.). Во-вторых, к ним относятся действующие на макроуровне факторы, их качество и количество. В данном случае качество характеризуется производительностью факторов (более квалифицированная рабочая сила и более совершенная техника). Увеличение количества и повышение качества факторов приводит к росту производственных мощностей, а следовательно, к росту AS.

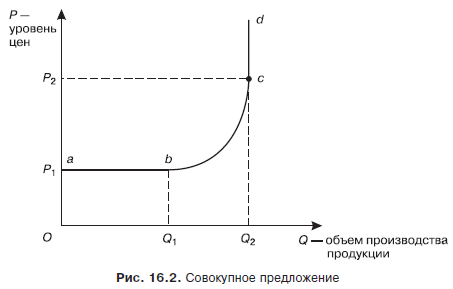

Графически совокупное предложение можно представить в следующем виде (рис. 16.2).

Совокупное предложение находится в зависимости от уровня цен. Но в любом случае объем производства ограничивается величиной имеющихся ресурсов. На графике представлены случаи совокупного предложения:

- На участке ab производство растет при неизменном уровне цен (по горизонтали).

- На участке bc производство растет при росте цен (по восходящей).

- На участке cd экономика достигает своих производственных возможностей, определяемых ресурсами. Спрос может удовлетворяться за счет роста цен (по вертикали).

К числу неценовых факторов относятся те, которые могут изменять издержки:

- Изменение цен на ресурсы (их повышение ведет к увеличению издержек производства и как результат к понижению совокупного предложения).

- Рост производительности труда ведет к увеличению объема производства и соответственно к расширению совокупного предложения.

- Изменение условий бизнеса (налоги, субсидии). При повышении налогов издержки увеличиваются, совокупное предложение сокращается.

Взаимосвязь совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS) и обеспечение равновесия на товарном рынке.

Равновесие на товарном рынке в процессе отклонения AD и AS достигается путем изменения цен или объемов выпуска продукции. При этом могут иметь место несколько вариантов:

1. Совокупный спрос превышает совокупное предложение AD > AS. При этом равновесие достигается двумя путями:

а) не изменяя объема, повышают цены;

б) не изменяя цен, расширяют выпуск продукции.

На практике фирмы обычно идут по второму пути. Но увеличение выпуска продукции ведет к росту издержек. Поэтому в действительности идут по пути увеличения объемов производства и повышения уровня цен.

2. Совокупный спрос ниже совокупного предложения AD

Источник