Сбережения и инвестиции. Парадокс бережливости.

Напомним, что весь располагаемый доход – личный доход за вычетом индивидуальных налогов – используется на цели потребления и сбережения.

Под потреблением в экономической науке понимается общее количество товаров, купленных и потребленных в течение какого-то периода. Оно зависит от двух факторов: объективных и субъективных. К объективным факторам относятся уровень дохода и его распределение, запасы богатства, наличные средства (ликвидные активы), цены, норма процента и т.д. К субъективным факторам – “психологическая’’ склонность людей к потреблению. В исследованиях установлено, что сростом дохода потребительские расходы растут, но не в той степени, в какой растут доходы. Это связано с естественной склонностью людей к сбережению. Таким образом, часть дохода (Y) идет на личное потребление (С), а избыток принимает форму сбережений (S):

Под сбережениями(S) понимается та часть дохода, которая не потребляется. Иными словами, сбережение означает сокращение потребления.

Склонность к сбережению – один из психологических факторов, означающий желание человека сберегать. Средняя склонность к сбережению (АРS) выражается отношением сберегаемой части национального дохода (S) ко всему доходу (Y)

Инвестиции (капиталовложения) – это затраты на производство, накопление средств производства и увеличение материальных запасов. Поскольку сбережения равны разнице между доходом и потреблением (S = Y – С), а инвестиции равны разнице между доходом и потреблением (I = Y – С), то сбережения и инвестиции всегда равны друг другу (I = S). По мнению Дж. Кейнса, это тождество является непременным условием достижения макроэкономического равновесия.

В настоящее время в России это равенство не соблюдается, так как часть населения свои сбережения вынуждено хранить в “чулках’’. Проблема заключается в том, что сбережения и инвестиции осуществляются независимо друг от друга разными экономическими субъектами (сберегает средства в основном население, а вкладывают их в производство – фирмы). Это может привести к нарушению равновесия между этими величинами. Например, если инвестирование будет больше сбережений (I > S), то произойдет затовариваниепродукции, а если, наоборот, сбережения превысят объем инвестиций (S > I), то будет наблюдаться увеличение безработицы и сокращение объема производства.

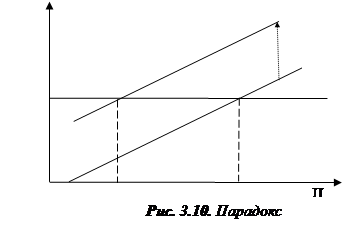

Парадокс бережливости.Парадокс формулируется следующим образом: «Чем больше мы откладываем на черный день, тем быстрее он наступит». Если во время экономического спада все начнут экономить, то совокупный спрос уменьшится, что повлечет за собой уменьшение зарплат и, как следствие, уменьшение сбережений. То есть можно утверждать, что когда все экономят, то это неизбежно должно привести к уменьшению совокупного спроса и замедлению экономического роста.

В простой кейнсианской модели следовало, что для экономического роста необходимо увеличивать совокупные расходы, которые действуют подобно инъекциям, обусловливая рост совокупного дохода с эффектом мультипликатора. А все изъятое из потока расходов мультипликативно сокращает совокупный доход, подталкивая экономику к рецессии или депрессии. Отсюда следовал парадоксальный вывод: чем больше в экономике аккумулируется сбережений, тем беднее она становится. В таком виде парадокс представляется как дилемма заключенного, где сбережения выгодны для каждого человека по отдельности, но вредны для населения и экономики в целом.

Кейнс видел выход из рецессии через активное вмешательство государства в экономику (политика государственного регулирования). Кейнс и его последователи предлагали использовать для стабилизации экономики в первую очередь увеличение государственных расходов, поскольку это позволяет напрямую, а, следовательно, в максимальной степени влиять на совокупный спрос и с мультипликативним эффектом на совокупный выпуск и доход.

Парадокс сбережений присутствует только в кейнсианской модели. В классической политической экономии сбережения фактически равны инвестициям. Поэтому, согласно представлениям классиков, при увеличении сбережений инвестиции возрастают на аналогичную величину. В результате сокращения дохода не происходит.

17. Государственный бюджет: доходы и расходы. Влияние государственных расходов и налогов на равновесный уровень выпуска (доходов).

Совокупность всех финансовых отношений в обществе образует финансовую систему государства. Она состоит из следующих звеньев: государственного бюджета, местных финансов, финансов государственных предприятий и специальных правительственных фондов. Ведущим звеном финансовой системы является государственный бюджет.

Государственный бюджет — это крупнейший централизованный денежный фонд, находящийся в распоряжении правительства.

Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, с помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности.

В самом общем виде государственным бюджетом можно назвать план доходов и расходов государства на текущий год, составленный в форме баланса и имеющий силу закона.

Расходы государственного бюджета показывают направления и цели государственных ассигнований.

Все расходы можно подразделить на следующие группы:

3. на социальные цели;

4. на внешнеполитическую деятельность;

5. на содержание аппарата управления.

Доходы государственного бюджета формируются за счет:

1. налогов, взимаемых как центральными, так и местными органами власти;

2. неналоговых доходов, складывающихся из доходов от внешнеэкономической деятельности, а также доходов от имущества, находящегося в государственной собственности;

3. доходов целевых бюджетных фондов.

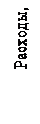

На рисунке 6.3 показано влияние государственных расходов на равновесный уровень выпуска:

AD (исходная кривая совокупного спроса) = MPC * Y + I

AD1 (кривая совокупного спроса с включением G) = MPC * Y+ I + G

На рисунке 6.3 мы видим, что под влиянием государственных расходов возникает известный нам эффект мультипликатора, так как равновесный уровень доходов вырос на величину большую, чем государственные расходы

Таким образом, рост объема государственных закупок увеличивает равновесный уровень выпуска продукции. Подобный механизм влияния государственных закупок на выпуск продукции предполагает, что во время спада государственные закупки могут быть использованы для того, чтобы увеличить выпуск продукции. И, наоборот, в период бума правительство может снизить уровень своих расходов, сократив тем самым объем совокупного спроса и выпуска продукции.

Источник

Сбережения и инвестиции. Парадокс бережливости

Сбережения в нормальной экономике всегда должны работать и приносить новый доход. Поэтому они не должны «омертвляться», а должны превращаться в инвестиции (I).

Уровень инвестиций оказывает существенное влияние на объём национального дохода общества; от его динамики будет зависеть множество мракропропорций в национальной экономике.

Инвестиционные расходы – это расходы фирм на покупку инвестиционных товаров, под которыми подразумевается то, что, увеличивает запас капитала. Инвестиции являются самым нестабильным компонентом совокупных расходов.

Инвестиции делятся на: чистые (обеспечивающие увеличение объёма выпуска) и восстановительные (возмещение износа основного капитала). Те сбережения, которые расходуются на расширенное воспроизводства называются чистыми инвестициями. Валовые инвестиции – это сумма чистых инвестиций и амортизации.

Кроме того, инвестиции могут быть вложены в реальный сектор экономики (в элементы основного капитала) – прямые инвестиции или в ценные бумаги ( фондовые или финансовые инвестиции).

На размер и динамику инвестиций влияют:

1. средняя норма ожидаемой чистой прибыли (p’́́́);

2. реальная ставка банковского процента (r).

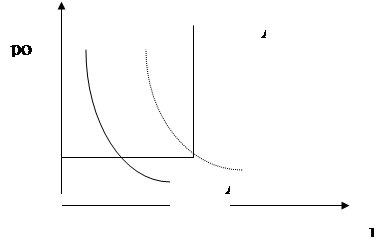

Рис.3 Взаимосвязь сбережений, инвестиций и процентной ставки

На графике представлена иллюстрация положения равновесия между сбережениями и инвестициями. Очевидно, что инвестиции есть функция нормы процента: I=I (r), причем эта функция убывающая: чем выше уровень процентной ставки, тем ниже уровень инвестиций.

Сбережения также есть функция (но уже возрастающая) нормы процента: S=S (r). Уровень процента, равный r0, обеспечивает равенство сбережений и инвестиций в масштабе всей экономики, уровни r1 и r2 — отклонение от этого состояния.

По Кейнсу динамика инвестиций и сбережений зависит от различных факторов. Большинство сбережений делаются одними лицами, а превращаются в инвестиции другими. Т.к. таких лиц достаточно много (простых граждан, которые сберегаю) то несовпадение интересов сберегателей и инвесторов может приводить экономику в состояние кризиса (перепроизводство и недопроизводство).

Факторы, смещающие кривую спроса на инвестиции:

1. издержки на приобретение, эксплуатацию и обслуживание оборудования;

2. налогообложение, высокий уровень налогообложения снижает инвестиции;

3. технологический прогресс ведет к снижению издержек производства и росту качества товаров и услуг, что сулит более высокую норму чистой прибыли и стимулирует инвестиции;

4. наличный основной капитал. Если фирма обеспечена излишним оборудованием и прочими производственными мощностями, то стремление к инвестициям у неё падает;

5. инфляционные ожидания. В условиях высоких темпов инфляции растут цены и издержки, инвестиции становятся не выгодными в реальный сектор экономики, и их выгоднее пускать в «спекулятивные операции».

Благодаря инвестициям фирма становится конкурентоспособной как на внутреннем, так на внешнем рынках.

По мнению классической школы, чем больше сбережений, тем глубже резервуар откуда черпаются инвестиции. С точки зрения кейнсианцев в странах, достигших высокой стадии экономического развития стремление сберегать опережает стремление инвестировать, что препятствует процветанию нации. Если экономика находится в состоянии неполной занятости, то рост склонности к сбережению означает снижение склонности к потреблению, т.е. сокращение спроса на продукцию и падение национального дохода в целом. Затоваренные склады никак не могут способствовать новым капиталовложениям. Производство начнёт сокращаться, последуют массовые увольнения, и, следовательно, падение экономики страны. Парадокс заключается именно в том, что рост сбережений уменьшает, а не увеличивает инвестиции – это и есть «парадокс бережливости».

П. Самуэльсон, П. Хейне и другие ученые подчеркивают, что данный парадокс характерен только для условий неполного использования основных факторов производства в стагнирующей экономике, наиболее устрашающим примером которой была Великая депрессия.

Источник

Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Понятие мультипликатора инвестиций. Парадокс бережливости

Наряду с ожидаемым уровнем потребления, вторым элементом эффективного совокупного спроса (чистых расходов) являются текущие инвестиции. Только тогда, когда эти компоненты соответствуют друг другу и достигают необходимого уровня, наступает состояние полной занятости.

В кейнсианской модели инвестиции – это привлечение сбережений для создания новых производственных мощностей (предприятий, зданий, оборудования, инфраструктуры и т.д.), то есть инвестиции с целью расширенного воспроизводства. Следовательно, к инвестициям в данной модели относятся только вложения в физический капитал, тогда как вложения в фиктивный (ценные бумаги, нематериальные активы – торговые марки, патенты, лицензии), в человеческий и технологический капитал не учитываются. Источник инвестиций – это сбережения, т.е. располагаемый доход за вычетом расходов на личное потребление: S=Yd — C.

Отличия инвестиций от сбережений состоят в следующем: сбережения осуществляются домашними хозяйствами, а инвестиции – фирмами; сбережения способствуют уменьшению совокупного спроса, а инвестиции – его увеличению; сбережения – это «утечки» потребления, т.к. они не участвуют в кругообороте доходов и расходов, в инвестиции – это «инъекции», компенсирующие «утечки» потребления и дополняя его.

В краткосрочном периоде к факторам, влияющим на инвестиции относятся следующие:

1. В кейнсианской модели, в отличие от классической – объем инвестиций зависит от ожиданий инвесторов — ожидаемой нормы чистой прибыли от инвестиций или предельной эффективности капитала, рассчитываемой как соотношение ожидаемой выручки от капиталовложений к соответствующим затратам. Чем она больше, тем больше вероятность осуществления инвестиций в данную сферу производства. Однако по мере того, как наиболее прибыльные из них будут заниматься инвесторами, капиталовложения будут осуществляться во все менее эффективные отрасли.

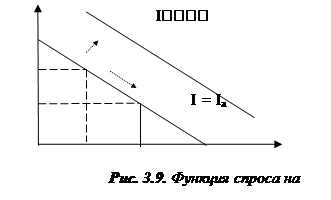

2. Реальная ставка процента по займам как альтернативная возможность получения дохода, которая, в отличие от классической модели, не зависит от объемов производства, а определяется на денежном рынке. Если она больше ожидаемой нормы чистой прибыли, то инвестиции не будут осуществлены, т.к. инвестору выгоднее разместить сбережения в банке, предоставить кредит или купить ценные бумаги, если она меньше — капиталовложения будут сделаны в производственные мощности. Следовательно, функция спроса на инвестиции является отрицательной и может быть представлена как

где Iа – автономные инвестиции, независимые от размера реального процента;

Ir(r)[4] – индуцированные инвестиции, зависящие от реального процента$

r – реальная процентная ставка (рис.3.9).

На графике если процентная ставка увеличивается с r1 до r2, то инвестиции уменьшаются с I1 до I2. Однако совокупный доход будет зависеть именно от изменения автономных инвестиций, то есть от сдвига графика функции спроса на инвестиции вверх или вниз (рис.3.9).

3. Уровень налогообложения. Чем он больше, тем меньше инвестиции.

4. Темпы инфляции. Чем он больше, тем меньше инвестиции.

В долгосрочном периоде к факторам, влияющим на инвестиции относятся факторы, меняющие величину автономных инвестиций и приводящие к сдвигу графика спроса на инвестиции (например, с I к I’, см. рис.3.9). К ним относятся: технологические изменения; моральный и физический износ основных фондов; налоги; рост стоимости оборудования; ожидания инвестора относительно рентабельности предприятия; инновации и другие.

Изменения инвестиций под воздействием перечисленных факторов в краткосрочном периоде приводит к изменению эффективного спроса, в то время как объем совокупного предложения остается неизменным. В долгосрочном периоде, изменения инвестиций вызывают не только изменение совокупного спроса, но и совокупного предложения.

При этом существует два принципиальных отличия между классической и кейнсианской моделями в понимании инвестиций и сбережений: во-первых, в классической модели потребление определялось как остаток от суммы, из которой делались сбережения; в кейнсианской модели, вследствие склонности людей к сбережению, оно определяется как остаток от располагаемого дохода за вычетом потребления; во-вторых, в классической модели сбережения являются функцией процентной ставки, а равновесие между ними и инвестициями определяется благодаря ее гибкости; в кейнсианской модели инвестиции зависят от процентной ставки, а сбережения – от располагаемого дохода, то есть они определяются различными факторами и осуществляются разными субъектами: сбережения — домохозяйствами, а инвестиции – фирмами.

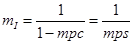

Изменение любого из компонентов автономных расходов (государственных расходов, налогов, сбережений, инвестиций, чистого экспорта и т.д.) вызывает изменение национального дохода на величину большую, чем первоначальный рост расходов, что привело к возникновению такого понятия как мультипликатор. В частности, мультипликатор инвестиций – это коэффициент, показывающий соотношение величины изменения равновесного дохода к соответствующей ей и вызвавшей ее величине изменения расходов на инвестиции.

Понятие мультипликатора впервые было введено в экономическую теорию Р.Ф. Каном в его статье «Отношение внутренних инвестиций к безработице»[5]. Основное положение, из которого он исходил в этой статье, заключается в следующем: если принять, что склонность к потреблению, а также некоторые другие условия в гипотетических обстоятельствах заданы, и если представить себе, что монетарные органы или какие-либо другие государственные органы примут меры, направленные на стимулирование или замедление инвестиций, то изменения в величине занятости окажутся функцией от изменений в сумме чистых инвестиций. Р.Кан видел свою цель в том, чтобы установить общие принципы, с помощью которых можно исчислить количественное отношение между приростом чистых инвестиций и вызываемым им приростом совокупной занятости.

Антология экономической классики/ Сост. И.А.Столярова. – М.: «ЭКОНОВ»,

«Ключ», 1993. — С. 225.

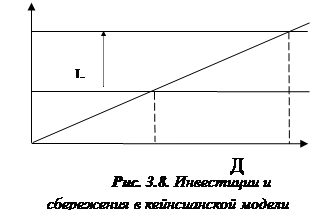

Эффект мультипликатора инвестиций позволяет объяснить, каким образом крайне малые изменения инвестиций (сдвиг графика спроса на инвестиции – рис.3.8) позволяют гораздо в большем объеме изменить совокупный доход, а, следовательно, и занятость.

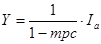

Абстрагируясь от чистого экспорта, государственных расходов и автономного потребления, можно представить совокупный доход как сумму потребления (C) и инвестиций (I), вследствие чего условие равновесия примет вид: Y = Ia + С (У) = Ia + mpcY или Ia = Y (1 — mpc), следовательно:

С другой стороны, совокупный доход можно представить и как сумму потребления (C) и сбережений (S), вследствие чего доход примет вид: Y = S(Y) + С (У). Следовательно, равновесие достигается при Ia + С (У) = S(Y) + С (У) или Ia = S(Y), то есть на пересечении графиков сбережений и инвестиции (точка В1 на рис.3.8). Это одна из двух интерпретаций равновесия в кейнсианской модели, предполагающая равенство сбережений и инвестиций, а также нахождение точки равновесия на пересечении их графиков. Вторая интерпретация будет рассмотрена в параграфе 3.5.

В отличие от классической модели, где связь между сбережениями и инвестициями устанавливается через ставку процента, в кейнсианской модели равенство сбережений и инвестиций является результатом изменения совокупного дохода. Инвестиции вызывают рост совокупного дохода, что способствует увеличению сбережений в объеме, соответствующем этому изменению. Если же сбережения превышают инвестиции, то доход будет постепенно уменьшаться до тех пор, пока сбережения не будет соответствовать инвестициям.

При изменении автономных инвестиций на величину ∆Iа (на рис. 3.8 — сдвиг графика инвестиций с I1 к I2) равновесие в экономике сместится в точку В2 и национальный доход изменится в том же направлении, но на большую величину (с Y1 до Y2), обусловленную величиной мультимликатора инвестиций. Таким образом, эффект мультипликатора приводит к совершенствованию совокупного спроса, но не влияет на совокупное предложение. Увеличение инвестиционных расходов вызывает рост доходов инвесторов, что, в свою очередь, влечет рост их расходов на потребление. Увеличение потребления приводит к росту эффективного спроса, что, в свою очередь, ведет к росту дохода. Этот цикл многократно повторяется и постепенно угасает в точке, в которой сбережения, компенсируют возникший прирост инвестиций.

Предположим, что национальный доход (Y) равен 1000, предельная склонность к потреблению (mpc) 0,25, а первоначальный объем автономных инвестиций – 100. Исходя из эффекта мультипликатора такой прирост инвестиций увеличит национальны доход на ∆Y = [1/ (1-0,25)]×100 =133, то есть несколько больше, чем на 100. Почему это произойдет?

Прирост инвестиций на 100 единиц вызывает рост совокупного спроса и соответствующий первоначальный прирост национального дохода на такую же величину. Все владельцы факторов производства (землевладельцы, инвесторы, работники, фирмы) получат свою часть дохода (рента, процент, заработная плата, прибыль). Это в свою очередь вызывает рост потребительских расходов данных субъектов, поскольку часть своих доходов они потратят на потребление, а остальную часть, например, отдадут на налоги или отложат в качестве сбережений. Таким образом, прирост потребления составит ∆С = ∆Y×mpc = 100×0,25 = 25. Этот прирост потребления вновь вызовет рост совокупного спроса и соответствующее увеличение национального дохода на 25 единиц, что вызывает прирост потребления, равный ∆С = ∆Y×mpc = 25×0,25 = 6,25. Этот цикл повторяется бесконечное количество раз до тех пор, пока прирост национального дохода не составит 133 единицы.

Эффект мультипликатора может проявляться не вообще в абстрактной экономике, а только в экономике, находящейся в условиях неполной занятости (безработицы), кризиса и недоиспользования производственных мощностей. Именно в этом случае он позволяет более полно использовать имеющиеся, но пока не задействованные факторы производства. В тех же условиях, когда экономика находится в состоянии полной занятости, полного использования производственных мощностей (классический отрезок кривой совокупного предложения) эффект мультипликатора приведет не к росту совокупного дохода (все ресурсы для этого уже исчерпаны), а к росту уровня цен, т.е. к инфляции.

Рост предельной склонности к сбережению (mps) приведет к уменьшению предельной склонности к потреблению (mpc) и уменьшению мультипликатора инвестиций (mI), а значит, в экономике снизятся темпы роста национального дохода, вызываемые приростом инвестиций. Это объясняется тем, что в развитых странах с ростом накопления капитала снижается его предельная норма прибыли. Этот вывод Кейнса называется парадоксом бережливости.

Несмотря на свою действенность с точки зрения экономического анализа, эффект мультипликатора имеет ряд ограничений в практическом применении. Во-первых, он действует в условиях полной мобильности факторов производства между секторами экономики. Если же их мобильность ограничена, то действие эффекта мультипликатора не приведет к более полному использованию факторов производства, а вызовет рост цен. Во-вторых, в отличие от теории, на практике предельная склонность к потреблению достаточно нестабильна и может меняться по разным причинам. В-третьих, действие эффекта мультипликатора является неопределенным во времени и может происходить с запаздыванием (лагами), в ходе которого направление действия мультипликатора может меняться под влиянием вновь возникших факторов, даже если предыдущая последовательность циклов не завершена. В-четвертых, на действие эффекта мультипликатора могут оказать влияние другие меры госудасрвтенной политики, осуществляемые параллельно, в результате чего эффект становится непредсказуемым. В-пятых, в открытой экономике воздействие мультипликатора может сказаться не на занятости внутри страны, а на ее величине в странах — внешнеторговых партнерах, в результате чего возросшее там потребление может ослабить благоприятный внешнеторговый баланс данной страны.

3.5. Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели. Фактические и планируемые расходы. Определение равновесного объема производства методом сопоставления совокупных расходов и доходов (модель «доходы-расходы»)

Кейнсианская модель была построена при допущении о постоянстве цен, заработной платы и объемов инвестиций, эластичности предельных издержек и предложения труда до того момента, пока не достигается уровень полной занятости.

В отличие от классической модели, где совокупное предложение определяет совокупный спрос, в кейнсианской модели совокупный спрос определяет совокупное предложение и соответствующий этому уровень занятости. Проблема занятости сводится к определению национального дохода. Равновесие экономики возможно в условиях неполной занятости, следовательно, полная занятость не достигается в экономике автоматически, что вызывает необходимость государственного вмешательства.

Совокупное предложение в кейнсианской модели – это фактическая стоимость объема производства (национального продукта) при имеющихся в экономике в наличии ценах на факторы производства (рабочая сила, капитал, земля, технология), которая остается неизменной в краткосрочном периоде. Стоимость объема производства определяет совокупные доходы фирм и соответствующие им фактические расходы при различных уровнях занятости в экономике. Кривая совокупного предложения в кейнсианской модели (AS) – это зависимость между стоимостью объема производства и национальным доходом (или соответствующим ему уровнем занятости в экономике).

Точка пересечения кривых совокупного спроса и совокупного предложения (A) на рис.3.11 отражает количество занятых в экономике (N), а отрезок 0N — величину эффективного спроса, при которой совокупный спрос соответствует совокупному предложению при определенном уровне занятости в экономике, т.е. при которой планируемые (ожидаемые) доходы и расходы в экономике равны фактическим (реальным) доходам и расходам, необходимым для покрытия производственных издержек. Такое равновесие не обязательно достигается в условиях полной занятости, однако является устойчивым. Слева от точки равновесия планируемые доходы больше, чем фактические, т.е. спрос больше предложения, следовательно фирмы будут увеличивать производство за счет привлечения новых работников. Справа от точки равновесия планируемые доходы меньше фактических, т.е. спрос превышает предложение, и фирмы будут увольнять работников и сокращать производство.

Аналогично можно представить кейнсианское равновесие в системе координат «расходы-доходы» или в модели «кейнсианский крест». Функция планируемых совокупных расходов, т.е. расходов, которые фирмы, домохозяйства, правительство планируют истратить на покупку товаров и услуг, может быть определена как AD = C+I+G и графически построена путем вертикального сложения графиков потребления, инвестиций и государственных расходов (рис. 3.12). Ее наклон, как и в функции потребления определяет предельная склонность к потреблению. Линия с углом 45° определяет те точки, в которых фактические совокупные доходы и соответствующие им фактические расходы равны планируемым совокупным расходам на покупку товаров и услуг. Равновесие в экономике и соответствующий ему равновесный уровень национального дохода (Y * ) и занятости будет достигаться в точке пересечения кривой планируемых совокупных расходов и линии с углом 45° (Е), и, как и в предыдущем случае будут устойчивыми. Так, предположим, если экономика находится справа от точки равновесия (Y1), тогда планируемые расходы меньше национального дохода, следовательно, фирмам не удается продать все, что они произвели. Это ведет к увеличению запасов продукции, увольнению работников и сокращению производства, т.е. постепенному возвращению в точку равновесия. Если экономика находится слева от точки равновесия (Y2), то планируемые расходы больше национального дохода, следовательно запасы продукции сокращаются и фирмы нанимают новых работников для увеличения производства.

Источник