Тема 6. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

5. Нарушение равновесия

Равновесие в экономике не является само по себе оптимальной ситуацией. Если инвестиции низки, уровень равновесия предполагает большую безработицу (явную и скрытую). Если инвестиции начинают превышать сбережения, это становится импульсом к инфляционному росту цен.

Таким образом, в качестве желаемой цели может выступать уровень национального дохода, близкий к тому, который можно получить в условиях полной занятости. Отклонения от этого уровня означают дефляционный или инфляционный разрыв.

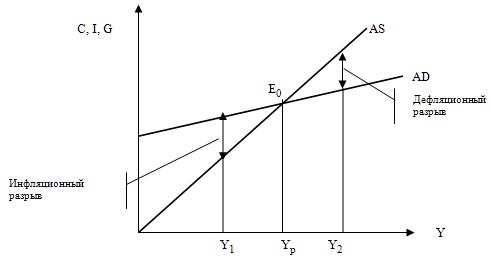

Графически нарушение макроэкономического равновесия будет иметь вид, отображенный на рис.6.8.

В положении Y1 при АD>АS в условиях полной занятости происходит инфляционный разрыв, т.е. I>S, следовательно, недостаток сбережений понизит уровень инвестиций, в результате чего снижается производство, которое при растущем спросе усиливает инфляцию.

Инфляционный разрыв – величина, на которую должен сократиться совокупный спрос (расходы), чтобы снизить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости.

Если фактический равновесный уровень выпуска Y1 меньше потенциального Yp, то это означает, что совокупные расходы избыточны. Избыточность AD вызывает в экономике инфляционный бум: уровень цен возрастает потому, что ПП не могут расширять производство адекватно растущему спросу (ресурсы исчерпаны).

Рис.6.8. Нарушение равновесия

Преодоление инфляционного разрыва предполагает сдерживание совокупного спроса и перемещение равновесия в точку Ep (полная занятость ресурсов). При этом сокращение равновесного совокупного дохода составит:

∆Y= — величина инфляционного разрыва * μa.

В положении Y2 при АS>АD в условиях полной занятости происходит дефляционный разрыв, т.е. S>I. Данную ситуацию характеризует рост производства при низком текущем спросе, что приводит национальную экономику в состояние спада.

Рецессионный разрыв – величина, на которую должен возрасти совокупный спрос (расходы), чтобы повысить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости.

Если фактический равновесный объем выпуска Y2 выше потенциального, то это означает, что совокупный спрос неэффективен, т.е. совокупные расходы недостаточны для обеспечения полной занятости ресурсов (хотя равновесие AD = AS достигнуто).

Недостаточность оказывает депрессивное воздействие на экономику. Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость ресурсов, необходимо стимулировать совокупный спрос и «переместить» равновесие из точки А в точку В.

При этом приращение совокупного равновесного дохода составит:

∆Y= величина рецессионного разрыва * μa.

Макроэкономическое равновесие возможно Ep, при HД=Yр, где АS=АD и I=S.

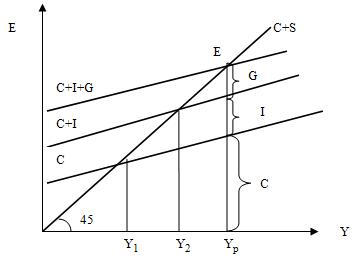

При дефляционном или инфляционном разрыве государство пытается изменить уровень равновесия дохода и воздействовать на совокупные расходы, т.е. на величину спроса. В результате к начальным двум элементам спроса (потреблению и инвестициям) добавляются еще и государственные расходы, характеризующие спрос со стороны государства:

Совокупные расходы =С+I+G.

Государственные расходы не отличаются от частных инвестиций на строительство фабрики или железной дороги, равно как и от потребительских расходов. Они также инициируют цепь производных потребительских расходов и поэтому оказывают мультиплицирующее влияние на величину национального дохода.

При наличии государственных расходов равновесный уровень национального дохода будет соответствовать точке пересечения кривой совокупных расходов (С+I+G) и линии 45 o , равной сумме потребления и сбережения (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Графическая интерпретация эффекта мультипликации

Формула сложного мультипликатора:

где t – предельная налоговая ставка.

Сложный мультипликатор меньше простого, т.е. введение налогов ослабляет эффект мультипликации.

Отдельно рассматривается мультипликатор инвестиций. Если из прироста национального дохода вычесть прирост инвестиций (∆Y – ∆I), получим величину вторичных, или производственных, потребительских расходов, обусловленных первоначальными инвестициями.

Мультиплицирующий эффект вызывает изменения не только в инвестициях, но и в уровне сбережений. Если, предположительно, рост бережливости вызовет перемещение вверх кривой сбережений (S1), то новая точка равновесия (Е1) будет лежать левее первоначальной, что соответствует понижению уровня национального дохода (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Парадокс бережливости

Это объясняется тем, что рост склонности к сбережению ведет к сокращению потребления. В этих условиях предприниматели не заинтересованы более инвестировать (продажи сократились), следовательно, сократится и национальное производство, и национальный доход.

Парадокс бережливости – попытка общества больше сберегать оборачивается таким же или меньшим объемом сбережений.

Если прирост сбережений не сопровождается приростом инвестиций, то любая попытка домохозяйств больше сберегать окажется тщетной в связи со значительным снижением равновесного ВНП, обусловленного эффектом мультипликации.

Если одновременно с ростом сбережений возрастут и запланированные инвестиции, то равновесный уровень выпуска останется прежним и спад производства не возникнет. В структуре будут преобладать инвестиционные товары, что создает хорошие условия для экономического роста, но может относительно ограничить уровень текущего потребления населения.

Возникает альтернатива выбора: либо экономический рост в будущем при относительном ограничении текущего потребления, либо отказ от ограничений в потреблении ценой ухудшения условий долгосрочного экономического роста.

Источник

Тема 6. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ

5. Нарушение равновесия

Равновесие в экономике не является само по себе оптимальной ситуацией. Если инвестиции низки, уровень равновесия предполагает большую безработицу (явную и скрытую). Если инвестиции начинают превышать сбережения, это становится импульсом к инфляционному росту цен.

Таким образом, в качестве желаемой цели может выступать уровень национального дохода, близкий к тому, который можно получить в условиях полной занятости. Отклонения от этого уровня означают дефляционный или инфляционный разрыв.

Графически нарушение макроэкономического равновесия будет иметь вид, отображенный на рис.6.8.

В положении Y1 при АD>АS в условиях полной занятости происходит инфляционный разрыв, т.е. I>S, следовательно, недостаток сбережений понизит уровень инвестиций, в результате чего снижается производство, которое при растущем спросе усиливает инфляцию.

Инфляционный разрыв – величина, на которую должен сократиться совокупный спрос (расходы), чтобы снизить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости.

Если фактический равновесный уровень выпуска Y1 меньше потенциального Yp, то это означает, что совокупные расходы избыточны. Избыточность AD вызывает в экономике инфляционный бум: уровень цен возрастает потому, что ПП не могут расширять производство адекватно растущему спросу (ресурсы исчерпаны).

Рис.6.8. Нарушение равновесия

Преодоление инфляционного разрыва предполагает сдерживание совокупного спроса и перемещение равновесия в точку Ep (полная занятость ресурсов). При этом сокращение равновесного совокупного дохода составит:

∆Y= — величина инфляционного разрыва * μa.

В положении Y2 при АS>АD в условиях полной занятости происходит дефляционный разрыв, т.е. S>I. Данную ситуацию характеризует рост производства при низком текущем спросе, что приводит национальную экономику в состояние спада.

Рецессионный разрыв – величина, на которую должен возрасти совокупный спрос (расходы), чтобы повысить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости.

Если фактический равновесный объем выпуска Y2 выше потенциального, то это означает, что совокупный спрос неэффективен, т.е. совокупные расходы недостаточны для обеспечения полной занятости ресурсов (хотя равновесие AD = AS достигнуто).

Недостаточность оказывает депрессивное воздействие на экономику. Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость ресурсов, необходимо стимулировать совокупный спрос и «переместить» равновесие из точки А в точку В.

При этом приращение совокупного равновесного дохода составит:

∆Y= величина рецессионного разрыва * μa.

Макроэкономическое равновесие возможно Ep, при HД=Yр, где АS=АD и I=S.

При дефляционном или инфляционном разрыве государство пытается изменить уровень равновесия дохода и воздействовать на совокупные расходы, т.е. на величину спроса. В результате к начальным двум элементам спроса (потреблению и инвестициям) добавляются еще и государственные расходы, характеризующие спрос со стороны государства:

Совокупные расходы =С+I+G.

Государственные расходы не отличаются от частных инвестиций на строительство фабрики или железной дороги, равно как и от потребительских расходов. Они также инициируют цепь производных потребительских расходов и поэтому оказывают мультиплицирующее влияние на величину национального дохода.

При наличии государственных расходов равновесный уровень национального дохода будет соответствовать точке пересечения кривой совокупных расходов (С+I+G) и линии 45 o , равной сумме потребления и сбережения (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Графическая интерпретация эффекта мультипликации

Формула сложного мультипликатора:

где t – предельная налоговая ставка.

Сложный мультипликатор меньше простого, т.е. введение налогов ослабляет эффект мультипликации.

Отдельно рассматривается мультипликатор инвестиций. Если из прироста национального дохода вычесть прирост инвестиций (∆Y – ∆I), получим величину вторичных, или производственных, потребительских расходов, обусловленных первоначальными инвестициями.

Мультиплицирующий эффект вызывает изменения не только в инвестициях, но и в уровне сбережений. Если, предположительно, рост бережливости вызовет перемещение вверх кривой сбережений (S1), то новая точка равновесия (Е1) будет лежать левее первоначальной, что соответствует понижению уровня национального дохода (рис. 6.10).

Рис. 6.10. Парадокс бережливости

Это объясняется тем, что рост склонности к сбережению ведет к сокращению потребления. В этих условиях предприниматели не заинтересованы более инвестировать (продажи сократились), следовательно, сократится и национальное производство, и национальный доход.

Парадокс бережливости – попытка общества больше сберегать оборачивается таким же или меньшим объемом сбережений.

Если прирост сбережений не сопровождается приростом инвестиций, то любая попытка домохозяйств больше сберегать окажется тщетной в связи со значительным снижением равновесного ВНП, обусловленного эффектом мультипликации.

Если одновременно с ростом сбережений возрастут и запланированные инвестиции, то равновесный уровень выпуска останется прежним и спад производства не возникнет. В структуре будут преобладать инвестиционные товары, что создает хорошие условия для экономического роста, но может относительно ограничить уровень текущего потребления населения.

Возникает альтернатива выбора: либо экономический рост в будущем при относительном ограничении текущего потребления, либо отказ от ограничений в потреблении ценой ухудшения условий долгосрочного экономического роста.

Источник

Кейнсианство

Центральная проблема макроэкономики для кейнсианской теории — факторы, определяющие уровень и динамику национального дохода, его распределение. Эти факторы рассматриваются с позиции реализации в условиях формирования эффективного спроса. Кейнс сосредоточил усилия на изучении составных частей спроса, т.е. потребления и накопления, а также факторов, от которых зависит движение этих составных частей и спроса в целом.

Именно с движением потребления и накопления Кейнс связывал объем и динамику национального дохода.

Чем больше инвестиции, тем меньше размеры потребления сегодня и значительнее условия и предпосылки для его увеличения в перспективе. Поиск разумного соотношения между накоплением и потреблением — одно из перманентных противоречий экономического роста и вместе с тем условие для совершенствования производства, умножения национального продукта.

В гл. 4 уже проводилось различие между инвестированием и сбережением. Рост сбережений в экономическом смысле означает переключение средств с приобретения предметов потребления на инвестиционные товары. Равенство сбережений и инвестиций — одно из непременных условий устойчивого экономического роста. Если сбережения превышают инвестиции, то образуются излишние запасы, не полностью используется оборудование, увеличивается безработица. Если же инвестиционный спрос опережает размеры сбережений, то это ведет к «перегреву» экономики, подстегивает инвестиционный рост цен.

В динамике экономического роста соотношение между сбережениями и инвестициями принимает несколько более сложную форму. Ведь сбережения, отложенные сегодня, будут трансформированы в инвестиции, которые будут осуществлены завтра. Значит, сегодняшние сбережения должны соответствовать завтрашним инвестициям. А в этом случае их совпадение, согласование становится более сложным, в известной мере проблематичным. Оказывается, что в долгосрочном периоде речь идет о фактических сбережениях и ожидаемых инвестициях. Кейнсианская теория уделяет этой проблеме особое внимание.

Для всех моделей кейнсианского направления характерна общая зависимость между сбережениями и инвестициями, которая может быть выражена следующим образом:

где Т s ПР — темпы прироста национального дохода; s НД и НД— соответственно прирост и полная величина национального дохода; ФН— фонд накопления; N НД — норма накопления в национальном доходе; s К НД — прирост капиталоемкости национального дохода.

т.е. темпы прироста национального дохода зависят от нормы накопления и эффективности инвестиций.

Источник