- Рентабельность собственного капитала: формула по балансу

- Рентабельность собственного капитала: формула по балансу

- Что показывает рентабельность собственного капитала (ROE)

- Как рассчитать рентабельность собственного капитала

- Формула расчета по балансу

- Формула Дюпона

- Пример расчета ROE

- Нормативное значение показателя

- Оценка рациональности соотношения собственного и заемного капитала в анализе финансовой устойчивости

Рентабельность собственного капитала: формула по балансу

Автор: Полина Таланова Руководитель проектов

Рентабельность собственного капитала: формула по балансу

Автор: Полина Таланова

Руководитель проектов

Рентабельность собственного капитала — ключевой показатель доходности инвестиций в бизнес. Выясняем, кому и зачем она нужна, как ее посчитать и на какие нормы стоит опираться при анализе полученного результата.

Что показывает рентабельность собственного капитала (ROE)

Рентабельность капитала определяет, насколько эффективно работают собственные средства владельцев компании, инвестированные в бизнес. Другими словами, сколько копеек дохода приносит предприятию каждый рубль его собственного капитала.

Регулярно просчитывать значение ROE в первую очередь необходимо руководству организации, чтобы понять какую отдачу они получают от своего детища, насколько целесообразно заниматься текущей деятельностью и каковы перспективы дальнейшего развития бизнеса в этом секторе рынка.

Кроме того, ROE является основным показателем, на который опираются инвесторы, чтобы определить степень привлекательности финансовых вложений в конкретное предприятие. Именно величина ROE помогает понять, на какие дивиденды может рассчитывать вкладчик.

Проводить анализ рентабельности капитала, как и любого относительного показателя, важно в динамике нескольких периодов.

Если организации удается в течение длительного срока поддерживать стабильный уровень прибыльности капитала, то такое положение дел позволяет сделать заключение о ее финансовой устойчивости, что гарантирует сохранность и приумножение вложенных средств.

Расчет ROE целесообразен только тогда, когда у компании имеется чистый собственный капитал, так как в ином случае получается отрицательное значение коэффициента, малопригодное для дальнейшего анализа.

На первый взгляд ROE крайне близка по смыслу другому показателю доходности — рентабельности активов (ROA). Однако, в отличие от ROA, при расчете которой используется стоимость всех активов организации, в том числе купленных на заемные средства, ROE анализирует работу именно чистого капитала компании. Другими словами, учитывает активы за вычетом обязательств.

Как рассчитать рентабельность собственного капитала

Найти значение ROE можно несколькими способами. Разберем 2 варианта: простой расчет по итоговым показателям отчетности и факторный анализ по уравнению Дюпона.

Формула расчета по балансу

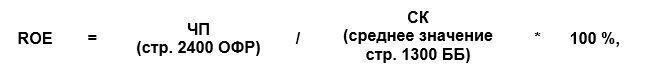

Подсчет производится на базе сумм, отраженных по строкам баланса (итоговые значения р. III «Капитал и резервы») и отчета о финансовых результатах. Отчетные данные подставляются в формулу:

где

ЧП — чистая прибыль (аналитики рекомендуют рассчитывать ROE именно по чистой прибыли);

СК — собственный капитал компании (для расчета среднего значения нужно сложить показатели на начало и конец периода и поделить на 2).

Формула Дюпона

Модель (уравнение) Дюпона позволяет провести более глубокий анализ показателя, поскольку с его помощью можно понять, за счет каких факторов происходило изменение ROE.

Формула расчета рентабельности по Дюпону:

где

ЧП — чистая прибыль;

В — выручка;

А — активы;

СК — собственный капитал.

Таким образом, модель Дюпона выделяет 3 базовых фактора, влияющих на рентабельность капитала:

- Операционная рентабельность (ЧП/В) — определяет риски бизнеса.

- Оборачиваемость активов (В/А) — показывает динамику изменения рисков.

- Финансовый рычаг (А/СК) — определяет соотношение между привлеченным и собственным капиталом.

При этом конечной целью анализа на базе модели Дюпону является не подсчет самого коэффициента рентабельности, а определение степени влияния перечисленных факторов на его значение. Такой подход позволяет достоверно установить причины возникших проблем и принять необходимые меры для их решения.

Пример расчета ROE

Акционерное общество занимается производством автотранспортных средств. Рассчитаем рентабельность капитала в динамике за последние 5 лет на основании данных отчетности:

Наименование показателя

Отчетный год

1

2

3

4

5

Результаты произведенных расчетов показывают, что первые 3 года бизнес стремительно развивался, и растущая прибыль позволяла компании без потерь наращивать объем чистого собственного капитала, что, в свою очередь, обеспечивало сохранность инвестиций и ежегодный рост дохода акционеров.

Последующие 2 года наблюдался спад продаж, связанный с ухудшением экономической ситуации в стране. И, как следствие, эффективность собственных инвестиций значительно снизилась, что наглядно демонстрирует значение ROE.

Несмотря на то, что рентабельность последнего периода имеет положительное значение, собственникам компании необходимо принимать решительные меры по оздоровлению бизнеса, поскольку общая ситуация на рынке продолжает ухудшаться и роста прибыли по итогам текущего периода не предвидится.

Нормативное значение показателя

Норматив ROE для экономически развитых стран составляет 10-12%. Но в условиях стагнирующей экономики РФ значение коэффициента должно быть на порядок выше (20 и более %).

Логичным является сравнение значения ROE конкретного предприятия с рентабельностью вложений в ценные бумаги (облигации, акции крупных компаний и пр.) или депозиты.

В частности, по данным ЦБ РФ средняя ставка по депозитам в первом полугодии 2019 года составляет 9-9,5% годовых. Таким образом, если рентабельность капитала организации ниже этого уровня, то очевидно, что инвесторам выгоднее выбрать более прибыльное направление для вложения средств.

Кроме того, не стоит забывать, что убыточность бизнеса на протяжении нескольких налоговых периодов — тревожный сигнал для руководства и бухгалтерии предприятия. Инспекторы ФНС не дремлют, а низкая рентабельность — повод заподозрить организацию в работе на теневой сектор экономики.

Клиенты 1С-WiseAdvice могут спокойно заниматься любимым делом, не беспокоясь о показателях отчетности и повышенном внимании со стороны ревизоров.

Источник

Оценка рациональности соотношения собственного и заемного капитала в анализе финансовой устойчивости

Финансовая устойчивость отражает финансовое состояние организации, при котором оно способно за счет рационального управления материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов над расходами, при котором достигается стабильный приток денежных средств, позволяющий предприятию обеспечить его текущую и долгосрочную платежеспособность, а также удовлетворить инвестиционные ожидания собственников.

Важнейшим вопросом в анализе финансовой устойчивости является оценка рациональности соотношения собственного и заемного капитала.

Финансирование бизнеса за счет собственного капитала может осуществляться, во-первых, путем реинвестирования прибыли и, во-вторых, за счет увеличения капитала предприятия (выпуск новых ценных бумаг). Условия, ограничивающие использование данных источников для финансирования деятельности предприятия, – политика распределения чистой прибыли, определяющая объем реинвестирования, а также возможность дополнительной эмиссии акций.

Финансирование из заемных источников предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих определенную финансовую надежность предприятия. В частности, при решении вопроса о целесообразности привлечения заемных средств необходимо оценить сложившуюся на предприятии структуру пассивов. Высокая доля долга в ней может делать неразумным (опасным) привлечение новых заемных средств, поскольку риск неплатежеспособности в таких условиях чрезмерно велик.

Привлекая заемные средства, предприятие получает ряд преимуществ, которые при определенных обстоятельствах могут обернуться своей обратной стороной и повлечь ухудшение финансового состояния предприятия, приблизить его к банкротству.

Финансирование активов из заемных источников может быть привлекательным постольку, поскольку кредитор не предъявляет прямых претензий в отношении будущих доходов предприятия. Вне зависимости от результатов кредитор имеет право претендовать, как правило, на оговоренную сумму основного долга и процентов по нему. Для заемных средств, получаемых в виде товарного кредита поставщиков, последняя составляющая может выступать как в явном, так и неявном виде.

Наличие заемных средств не меняет структуры собственного капитала с той точки зрения, что долговые обязательства не приводят к «разбавлению» доли владельцев (если только не имеет места случай рефинансирования задолженности и ее погашения акциями предприятия).

В большинстве случаев величина обязательств и сроки их погашения являются известными заранее (исключения составляют, в частности, случаи гарантийных обязательств), что облегчает финансовое планирование денежных потоков.

В то же время наличие расходов, связанных с платой за пользование заемными средствами, смещает точку безубыточности предприятия. Иными словами, для того чтобы достичь безубыточной работы, предприятию приходится обеспечивать больший объем продаж. Таким образом, предприятие с большой долей заемного капитала имеет малую возможность для маневра в случае непредвиденных обстоятельств, таких, как падение спроса на продукцию, значительное изменение процентных ставок, рост затрат, сезонные колебания.

В условиях неустойчивого финансового положения это может стать одной из причин утраты платежеспособности: предприятие оказывается не в состоянии обеспечить больший приток средств, необходимый для покрытия возросших расходов.

Наличие конкретных обязательств может сопровождаться теми или иными условиями, ограничивающими свободу предприятия в распоряжении и управлении активами. Наиболее типичным примером таких ограничивающих условий являются залоговые обязательства. Высокая доля существующего долга может повлечь за собой отказ заимодавца предоставить новый кредит.

Все эти моменты должны быть учтены в анализе финансовой устойчивости организации.

К основным показателям, характеризующим структуру капитала, относятся коэффициент независимости, коэффициент финансовой устойчивости, коэффициент зависимости от долгосрочного заемного капитала, коэффициент финансирования и некоторые другие. Основное назначение данных коэффициентов состоит в том, чтобы охарактеризовать уровень финансовых рисков предприятия.

Приведем формулы расчета перечисленных коэффициентов:

Коэффициент независимости = Собственный капитал / Валюта баланса * 100%

Этот коэффициент важен как для инвесторов, так и для кредиторов предприятия, поскольку характеризует долю средств, вложенных собственниками в общую стоимость имущества предприятия. Он указывает, насколько предприятие может снизить оценку своих активов (уменьшить величину активов) без нанесения ущерба интересам кредиторов. Теоретически считается, что если этот коэффициент больше или равен 50 %, то риск кредиторов минимален: реализовав половину имущества, сформированного за счет собственных средств, предприятие сможет погасить свои долговые обязательства. Следует подчеркнуть, что данное положение не может использоваться как общее правило. Оно нуждается в уточнении с учетом специфики деятельности предприятия и прежде всего его отраслевой принадлежности.

Коэффициент финансовой устойчивости = (Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) / Валюта баланса * 100%

Значение коэффициента показывает удельный вес тех источников финансирования, которые предприятие может использовать в своей деятельности длительное время.

Коэффициент зависимости от долгосрочного заемного капитала = Долгосрочные пассивы /(Собственный капитал + Долгосрочные обязательства) * 100%

При анализе долгосрочного капитала бывает целесообразно оценить, в какой степени в его составе используется долгосрочный заемный капитал. С этой целью и рассчитывается коэффициент зависимости от долгосрочных источников финансирования. Данный коэффициент исключает из рассмотрения текущие пассивы и сосредоточивает внимание на стабильных источниках капитала и их соотношении. Основное назначение показателя – охарактеризовать, в какой степени предприятие зависит от долгосрочных кредитов и займов.

В некоторых случаях данный показатель может рассчитываться в виде обратной величины, т.е. как отношение заемного и собственного капитала. Рассчитанный в таком виде показатель получил название коэффициента финансового рычага.

Коэффициент финансирования = Собственный капитал / Заемный капитал * 100%

Коэффициент показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных. Ситуация, при которой величина коэффициента финансирования меньше 1 (большая часть имущества предприятия сформирована за счет заемных средств), может свидетельствовать об опасности неплатежеспособности и нередко затрудняет возможность получения кредита.

Сразу же следует предостеречь от буквального понимания рекомендуемых значений для рассмотренных показателей. В ряде случаев доля собственного капитала в их общем объеме может быть менее половины, и, тем не менее, такие предприятия будут сохранять достаточно высокую финансовую устойчивость. Это в первую очередь касается предприятий, деятельность которых характеризуется высокой оборачиваемостью активов, стабильным спросом на реализуемую продукцию, налаженными каналами снабжения и сбыта, низким уровнем постоянных затрат (например, торговые и посреднические организации).

У капиталоемких предприятий с длительным периодом оборота средств, имеющих значительный удельный вес активов целевого назначения (к примеру, предприятий машиностроительного комплекса), доля заемных средств в 40-50% может быть опасна для финансовой стабильности.

Коэффициенты, характеризующие структуру капитала, рассматриваются обычно в качестве характеристик риска предприятия. Чем больше доля долга, тем выше потребность в денежных средствах, необходимых для его обслуживания. В случае возможного ухудшения финансовой ситуации у такого предприятия выше риск неплатежеспособности.

Исходя из этого, приведенные коэффициенты могут рассматриваться как инструменты поиска «проблемных моментов» на предприятии. Чем меньше доля долга, тем меньше необходимость в углубленном анализе риска структуры капитала. Высокая доля долга делает необходимым обязательное рассмотрение основных вопросов, связанных с анализом: структуры собственного капитала, состава и структуры заемного капитала (с учетом того, что данные баланса могут представлять собой лишь часть обязательств предприятия); способности предприятия генерировать денежные средства, необходимые для покрытия существующих обязательств; доходности деятельности и других существенных для анализа факторов.

Особое внимание при оценке структуры источников имущества предприятия нужно уделить способу их размещения в активе. В этом проявляется неразрывная связь анализа пассивной и активной частей баланса.

Пример 1. Структура баланса предприятия А характеризуется следующими данными (%):

| Актив | Доля, % | Пассив | Доля, % |

| Внеоборотные активы | 60 | Собственный капитал | 55 |

| Оборотные активы | 40 | Краткосрочные пассивы | 45 |

| БАЛАНС | 100 | БАЛАНС | 100 |

Оценка структуры источников в нашем примере на первый взгляд свидетельствует о достаточно стабильном положении предприятия А: больший объем его деятельности (55%) финансируется за счет собственного капитала, меньший – за счет заемного (45%). Однако результаты анализа размещения средств в активе вызывают серьезные опасения относительно его финансовой устойчивости. Более половины (60%) имущества характеризуется длительным сроком использования, а значит, и длительным периодом окупаемости. На долю оборотных активов приходится всего 40%. Как видим, у такого предприятия сумма текущих обязательств превышает величину оборотных активов. Это позволяет сделать вывод о том, что часть активов долгосрочного характера была сформирована за счет краткосрочных обязательств организации (и, следовательно, можно ожидать, что срок их погашения наступит раньше, чем окупятся данные вложения средств). Таким образом, предприятие А выбрало опасный, хотя и весьма распространенный способ размещения средств, следствием которого могут стать проблемы утраты платежеспособности.

Итак, общее правило обеспечения финансовой устойчивости: долгосрочные активы должны быть сформированы за счет долгосрочных источников, собственных и заемных. Если предприятие не располагает заемными средствами, привлекаемыми на длительной основе, основные средства и прочие внеоборотные активы должны формироваться за счет собственного капитала.

Пример 2. Предприятие Б имеет следующую структуру хозяйственных средств и источников их образования (%):

| Актив | Доля | Пассив | Доля |

| Внеоборотные активы | 30 | Собственный капитал | 65 |

| Незавершенное производство | 30 | Краткосрочные пассивы | 35 |

| Расходы будущих периодов | 5 | ||

| Готовая продукция | 14 | ||

| Дебиторы | 20 | ||

| Денежные средства | 1 | ||

| БАЛАНС | 100 | БАЛАНС | 100 |

Как видим, в пассивах предприятия Б преобладает доля собственного капитала. При этом объем заемных средств, привлеченных на краткосрочной основе, в 2 раза меньше, чем сумма оборотных активов (соответственно 35% и 70% (30 + 5 + 14 + 20 + 1) валюты баланса). Однако, как и у предприятия А, более 60% активов – труднореализуемые (при условии, что готовая продукция на складе может быть при необходимости полностью реализована, а все покупатели-должники расплатятся по своим обязательствам). Следовательно, при сложившейся структуре размещения средств в активе даже столь значительное превышение собственного капитала над заемным может оказаться опасным. Возможно, чтобы обеспечить финансовую устойчивость такого предприятия, долю заемных средств нужно сократить.

Таким образом, предприятия, у которых объем труднореализуемых активов в составе оборотных средств значителен, должны иметь большую долю собственного капитала.

Еще один фактор, влияющий на соотношение собственных и заемных средств, – структура затрат предприятия. Предприятия, у которых удельный вес постоянных расходов в общей сумме затрат значителен, должны иметь больший объем собственного капитала.

При анализе финансовой устойчивости необходимо учитывать скорость оборота средств. Предприятие, скорость оборота средств у которого выше, может иметь большую долю заемных источников в совокупных пассивах без угрозы для собственной платежеспособности и без увеличения риска для кредиторов (предприятию с высокой оборачиваемостью капитала легче обеспечить приток денежных средств и, следовательно, рассчитаться по своим обязательствам). Поэтому такие предприятия более привлекательны для кредиторов и заимодателей.

Кроме того, на рациональность управления пассивами и, следовательно, и финансовую устойчивость, непосредственное влияние оказывает соотношение стоимости привлечения заемных средств (Cd) и доходности инвестирования средств в активы организации ( ROI). Взаимосвязь рассмотренных показателей с позиции их влияния на рентабельность собственного капитала находит выражение в известном соотношении, применяемом для определения влияния эффекта финансового рычага:

ROE = ROI + D/E (ROI — Cd)

где ROE – рентабельность собственного капитала; E – собственный капитал, D – заемный капитал, ROI – рентабельность инвестиций, Сd – стоимость привлечения заемного капитала.

Смысл данного соотношения состоит, в частности, в том, что, пока рентабельность вложений в предприятие выше цены заемных средств, рентабельность собственного капитала будет расти тем быстрее, чем выше соотношение заемных и собственных средств. Однако по мере роста доли заемных средств прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, начинает сокращаться (все большая часть прибыли направляется на выплату процентов). В результате рентабельность инвестиций падает, становясь меньше стоимости привлечения заемных средств. Это в свою очередь приводит к падению рентабельности собственного капитала.

Таким образом, управляя соотношением собственного и заемного капитала компания может оказать воздействие на важнейший финансовый коэффициент – рентабельность собственного капитала.

Варианты способов соотношения активов и пассивов

| АКТИВ | ПАССИВ |

| Внеоборотные активы – 50% | Капитал – 80% |

| Оборотные активы – 50% | Долгосрочные и краткосрочные обязательства – 20% |

Представленная схема соотношения активов и пассивов позволяет говорить о безопасном соотношении собственного и заемного капитала. Выполняются два основных условия: собственный капитал превышает внеоборотные активы; оборотные активы выше краткосрочных обязательств.

| АКТИВ | ПАССИВ |

| Внеоборотные активы – 30% | Капитал – 40% |

| Оборотные активы – 70% | Долгосрочные и краткосрочные обязательства – 60% |

Представленная схема соотношения активов и пассивов, несмотря на относительно невысокую долю собственного капитала также не вызывает опасений, поскольку доля долгосрочных активов данной организации не высока и собственный капитал полностью покрывает их величину.

| АКТИВ | ПАССИВ |

| Внеоборотные активы – 50% | Капитал – 50% |

| Оборотные активы – 50% | Долгосрочные обязательства – 20%; Краткосрочные обязательства – 30% |

Соотношение активов и пассивов также демонстрирует превышение долгосрочных источников над долгосрочными активами.

| АКТИВ | ПАССИВ |

| Внеоборотные активы – 60% | Капитал – 50% |

| Оборотные активы – 40% | Долгосрочные обязательства – 20%; Краткосрочные обязательства – 30% |

Данный вариант структуры баланса на первый взгляд говорит о недостаточности собственного капитала. Вместе с тем, наличие долгосрочных обязательств позволяет полностью сформировать долгосрочные активы за счет долгосрочных источников средств.

| АКТИВ | ПАССИВ |

| Внеоборотные активы – 60% | Капитал – 45% |

| Оборотные активы – 40% | Долгосрочные обязательства – 5%; Краткосрочные обязательства – 50% |

Данный вариант структуры может вызвать серьезные опасения относительно финансовой устойчивости организации. Действительно, можно видеть, что у рассматриваемой организации не хватает долгосрочных источников для формирования внеоборотных активов. В результате, она вынуждена использовать краткосрочные заемные средства для формирования долгосрочных активов. Таким образом, можно видеть, что краткосрочные обязательства стали главным источником формирования и оборотных активов и, частично, внеоборотных активов, что сопряжено с повышенными финансовыми рисками деятельности такой организации.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что окончательные выводы относительно рациональности структуры пассивов анализируемой организации могут быть сделаны на основе комплексного анализа факторов, учитывающих отраслевую специфику, скорость оборота средств, рентабельность и ряд других.

Источник