- ЕГЭ. Человек. Тема 6. Деятельность

- Что такое деятельность?

- Структура деятельности

- Виды деятельности

- Формы деятельности

- Что такое творчество?

- Общение

- Субъект деятельности — это что такое? Субъект и объект деятельности

- Из истории формирования термина

- Что такое субъект деятельности

- Объект деятельности: какие у него характеристики?

- Человек как субъект деятельности

- Личность в субъект-объектных отношениях

- Тонкая грань и большая опасность

- Субъектами не рождаются, ими становятся

- Образовательная среда

- Асоциальное поведение и субъект

- Ответственность субъекта

- Человек и природа

ЕГЭ. Человек. Тема 6. Деятельность

Человек, человеческое общество не могут существовать без деятельности. Именно она формирует человека как личность, способствует тому, что он удовлетворяет свои потребности. Что такое деятельность, какие виды деятельности существуют? Рассмотрим это.

Что такое деятельность?

Деятельность – процесс активного преобразования человеком действительности и познание мира, включая общество и самого себя, с целью удовлетворения своих потребностей.

Структура деятельности

- Субъекты деятельности, то есть кто совершает деятельность ( человек, группы людей, государственные органы, организации)

- Объекты – на кого или на что направлена деятельность (природа, природные материалы, предметы, явления и процессы в обществе, люди, группы, общество в целом, сферы общественной жизни, внутреннее состояние человека.)

- Мотив деятельности, то есть что побуждает человека совершать действия (потребности, интересы, убеждения, идеалы, эмоции, влечения, социальные установки).

- Цель деятельности – наличие осознанного образа результата деятельности, на достижение которого она направлена.

- Средства — то есть методы, способы, предметы, которые используются для достижения цели.

- Процесс деятельности – действия, поступки, направленные на достижение результата.

- Итог деятельности – результат, продукт деятельности, ради которого она совершалась.

Таким образом, структура деятельности такова:

Объект-субъект-мотив – цель — средства- процесс( действия) – результат

Вся деятельность человека — это череда постоянных действий.

Действие – это процесс, который направлен на то, чтобы добиться желаемого результата.

По мотивам действия бывают ( по Веберу М):

- Целенаправленные, имеющие чётко продуманную и рационально поставленную цель.

- Ценностно- рациональные, характеризуются тем, что человек верит в ценность, нужность своей деятельности.

- Аффективные – обусловлены эмоциональным состоянием человека, когда чувства преобладают над разумом.

- Традиционные – в их основе лежат длительные привычки.

Виды деятельности

1.Материальная (практическая):

- Материально-производственная (преобразование природы, создание материальных благ)

- Социально-преобразовательная (деятельность по преобразованию общества)

2.Духовная

- Познавательная (познание мира, общества, человека)

- Ценностно-ориентировочная (формирование мировоззрения, отношение людей к явлениям, происходящим в окружающем мире, идеалы, ценности, смысл жизни)

- Прогностическая (предвидение, планирование будущего)

Формы деятельности

Труд – это вид деятельности, который направлен на создание материальных и духовных продуктов, для удовлетворения определённых потребностей человека и общества.

Характерные черты труда как вида деятельности

- Целесообразность ( нужность, необходимость)

- Наличие целей, направленных на достижение определённого результата.

- Наличие знаний, умений, навыков, позволяющих выполнить те или иные действия.

- Полезность (то есть результаты деятельности действительно должны удовлетворять потребности)

- Развитие личности (труд преобразовывает и самого человека, формирует нравственные качества личности)

- Нацеленность на результат и получение его.

- Преобразование мира, общества и самого человека.

Виды труда

- Физический – характеризуется тем, что происходит нагрузка на организм человека, на его опорно-двигательный аппарат .

Физический труд бывает: ручной, механизированный, труд на конвейерном производстве, автоматизированный.

- Умственный– связан с обработкой, усвоением информации, требует напряжения внимания, памяти, активизации процессов мышления.

- Смешанный– труд, требующий сочетания и физических, и умственных усилий.

- Игра

Игра — это вид непродуктивной деятельности, для которой важен сам процесс, а не результат.

Игра для ребёнка — это один из способов познания мира; игра для взрослых- это и отдых, развлечение, и в то же время деловые игры помогают смоделировать тип поведения в той или иной ситуации, например, при приёме на работу.

Характерные черты игры как вида деятельности

- Условная ситуация

- Наличие определённых правил для той или иной игры

- Использование предметов, замещающих реальные (например, для ребёнка кукла — это её дочка)

- Своеобразные цели (удовлетворение потребности в отдыхе, общении, формирование определённых навыков деловой беседы и другие)

- Игра способствует развитию нравственных качеств личности, формированию определённых умений и навыков.

- Учение (учёба)

Учение — вид деятельности, в результате которой человек познаёт мир, общество, самого себя, приобретает знания, умения, навыки, которые необходимы ему для успешной жизнедеятельности.

Виды учения

- Организованное (оно осуществляется в учебных учреждениях: школе, вузе и др.)

- Неорганизованное (оно осуществляется как побочный результат основного вида деятельности)

- Самообразование (самостоятельное приобретение человеком знаний и учений, в основе которого лежит личный интерес).

Характерные черты учения как вида деятельности

- Способствует развитию личности, формированию его мировоззрения.

- В основе учения — освоение опыта предыдущих поколений.

- Формирует профессиональные знания и умения, позволяющие успешно выполнять деятельность.

- Способствует усвоению ценностей и норм национальной и мировой культуры.

Человеческая деятельность имеет особенности:

- Целенаправленный, осознанный характер, то есть она всегда имеет цель и направлена на достижение результата.

- Плановый характер деятельности, то есть представляет и з себя определённую структуру.

- Систематичность, то есть деятельность – это длительный, ежедневный процесс.

- Продуктивность – направленность деятельности на получение результата.

- Преобразующий характер — деятельность изменяет окружающий мир, общество и человека.

- Общественный характер, то есть деятельность является результатом многовекового труда человечества, это продукт истории.

Следует отметить, что деятельность может носить творческий характер.

Что такое творчество?

Творчество — это любая деятельность человека (духовная или материальная), в результате которой появляется что-то качественно новое, раньше не существовавшее и имеющее ценность для всего общества. Основной критерий творческой деятельности — уникальность её результата.

Механизм творческой деятельности:

- Комбинирование уже имеющихся способов и методов деятельности в другом варианте.

- Наличие воображения, то есть способность человека создавать чувственные и мыслительные образы в своём сознании.

- Фантазия, способная создавать яркие, необычные образы.

- Интуиция— знание, предвидение ,появление которого невозможно объяснить.

Отличие деятельности человека от активности животного

| Черты деятельности человека | Черты активности животного |

| Наличие цели, осознанных мотивов, использование необходимых средств и методов, рациональный их выбор для достижения цели. | В основе активности животного лежат потребности, основанные на инстинктах, нет поставленной цели, нет выбора средств и методов, только использование природного материала, все действия запрограммированы природой, животные не создают, не производят нового, только пользуется то, что дала природа. |

| Деятельность характеризуется систематичностью, набором специальных операций. | Только движения, отсутствие действий. Нет систематической деятельности. |

| Деятельность человека носит продуктивный характер, человек не только использует, что создаёт природа, но и сам творит, преобразует мир, общество и самого себя. | Активность животных всегда носит потребительский характер, они ничего нового не создают, не меняют вокруг себя и в себе самих. |

| Деятельность человека — результат развития общества, усвоения опыта предшествующих поколений. | Активность животных — это результат их биологической эволюции. |

| Человек приобщается к деятельности в результате социализации, с рождения способность к ней человеку не дана. | Активность животных предопределена генетически, заложена в них от природы. |

Общение

В науке нет единого мнения по поводу того, является ли общение отдельной формой деятельности или сопутствует остальным видам. Но в любом случае, общение — это тоже деятельность, которая позволяет человеку стать личностью, помогает в освоении знаний, умений, навыков, облегчает любые виды деятельности.

Общение – это особая форма взаимодействия людей, установления между ними отношений, контактов, связей.

Важным средством общения является язык, речь (вербальное общение), хотя большое место занимают жесты, мимика, поза (невербальное общение).

Функции общения

- Социализирующая — формирование личностных качеств.

- Трансляционная — в процессе общения человек получает информацию, происходит передаются знаний и опыт из поколения в поколение

- Эмоциональная — через общение можно понять чувства, эмоции человека, его отношение к собеседнику.

- Идентификационная — причисление человека к той или иной группе людей, отождествление с ними или, наоборот, противопоставление)

- Интегративная, то есть общение объединяет людей.

Виды общения

- Между двумя реальными субъектами (человек-человек, человек — группа)

- Между реальным субъектом и иллюзорным (человек – животное, человек разговаривает с животным, думая, что оно понимает смысл его слов)

- Между реальным и воображаемым партнёром (внутренний диалог человека с кем-либо, например, с начальником)

- Между двумя воображаемыми героями ( например, беседа литературных героев, она лишь воображается читателем в процессе чтения книги)

Следует отличать общение от коммуникации.

Коммуникация – это многозначное слово. Оно образовано от лат. «делаю общим, связываю, общаюсь). Поэтому в некоторых ситуациях коммуникация — это синим слова «общения»(например, в школе развивают коммуникативные умения и навыки школьников).

Однако в курсе «Обществознания» смысл слова несколько иной — передача информации в одностороннем порядке, без обратной связи (например, СМИ). Поэтому при ответе на вопросы ЕГЭ это имейте в виду: при общении возможна сразу обратная связь, обмен эмоциями, оценка информации, а при коммуникации, то есть получении информации, например, в период просмотра телепередачи «Сегодня», зритель только воспринимает информацию, но в данную мину не имеет возможности высказать мнение, например, диктору. Поэтому обратной связи при коммуникации нет.

Такова тема «Деятельность». Как видим, она объёмная, много терминологии, часто на ЕГЭ бывают вопросы, связанные с данной темой.

Закончить лекцию я хочу словами великого русского писателя Л.Н.Толстого: « Чтобы добиться цели, надо хотя бы идти». Так что идите к своей цели, действуйте, используйте все возможные средства и методы, но добейтесь своей цели — сдайте успешно ЕГЭ. Этого я всем вам искренне желаю!

Источник

Субъект деятельности — это что такое? Субъект и объект деятельности

Субъект и объект деятельности — важные категории в познании. Неверное отражение специфики субъект-объектных отношений в конкретной практической области применения может привести к серьезным последствиям для ее участников. В статье разграничены эти понятия на конкретных примерах.

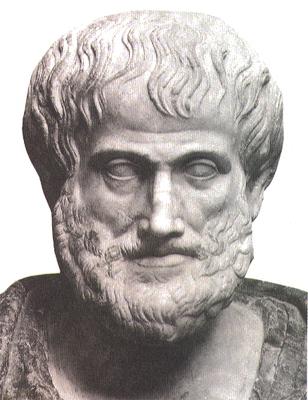

Из истории формирования термина

В истории познания разграничение активных и пассивных ролей для участников заложено в традицию еще с античности. Субъект деятельности — это основание, активное начало любого процесса. Если рассматривать термин в качестве производного от латинского «subjectus» — лежащий в основе, некий принцип, Можно истолковать это понятие в качестве постояного активного начала любой формы бытия: сознания, природы, общества. У Аристотеля понятие субъекта употребляется в смысле первичной субстанции, абсолютного начала любого движения и развития.

Только с семнадцатого века философ Рене Декарт ввел противопоставление двух начал в познании. Субъект — тот, кто познает, объект — то, на что направлена активность. В данном эпистемологическом поле значение термина употребляется и в настоящее время. Это, прежде всего, категории логики.

Логика — наука о непротиворечивости мышления. И стоит заметить, что безобидные, на первый взгляд, ошибки мышления иногда приводят к трагическим последствиям. Непонимание роли и значения субъекта в мировой эволюции, в формах жизнедеятельности общества — великое заблуждение людей.

Что такое субъект деятельности

Попробуем рассмотреть современное значение термина в разных областях его применения.

- В философском смысле субъект деятельности — это индивид, активно познающий окружающую действительность (объект) и преобразующий его в процессе познания.

- В социологическом поле субъектом может выступать как человек, группа, общество, так и человечество в целом, то есть любой участник социального взаимодействия.

- В юридическом значении субъектом является носитель правоотношений, наделенный правами и обязанностями перед другими членами общества. Это может быть конкретное физическое либо юридическое лицо.

- В психологии субъектом выступает человек, носитель психологических характеристик и свойств.

Сущность же при таком многообразии предметной среды остается единой: субъект — активное начало деятельности, направленное на объект познания и практического освоения окружающей действительности.

Объект деятельности: какие у него характеристики?

Если субъект несет в себе активное начало, то объект является предметом его деятельности. В истории познания активная роль признавалась за человеком, пассивная — за окружающим миром. В силу свей способности к мышлению и созиданию именно человеку исконно приписывалось преобразующее начало в природе. С развитием естествознания и пониманием законов физики меняется роль объекта в процессе познания. Сила противодействия со стороны объекта также наделена активностью и влияет, в свою очередь, на субъект познания. Более того, субъект и объект деятельности в процессе взаимодействия могут меняться местами. Поэтому познание должно исходить из принципа взаимодействия не в понимании линейной направленности на объект со стороны человека, а в диалектическом единстве участников процесса познания.

Человек как субъект деятельности

Велико преобразующее влияние в процессе познания природы человеком. И в нем он выступает как субъект деятельности. Пример этому — вся история науки. Результатом активности человека является цивилизация.

С другой стороны, человек в качестве субъекта познания является центральной темой исследования всего цикла гуманитарного знания. И в этом случае он одновременно служит объектом познания. Метаморфозы превращения человека из субъекта в объект повсеместны. И это легко объясняется природой самого человека.

Он есть часть природы, способ существования высокоорганизованной материи. И в этом смысле, воздействуя на природу, человек сам для себя служит объектом исследования и активного преобразования. Диалектическое единство двух начал — активного, преобразующего и пассивного, непознанного служит великим двигателем прогресса.

Личность в субъект-объектных отношениях

Личность ─ это индивидуальность, осознавшая себя через призму общества. Человек, рождаясь индивидом с неповторимым сочетанием метрических и социально-психологических характеристик, в процессе своего развития проходит несколько стадий, прежде чем станет личностью. Прежде всего, это семья и ближнее окружение, которое дает первое представление о принципах и нормах общества. Затем детский сад, школа, учеба в ВУЗе, работа….

Эти ступени становления в обществе на каждом из этапов позволяют человеку все в большей степени осознать свою индивидуальность и стать активным творцом действительности. Личность как субъект деятельности имеет официальное рождение ─ этап совершеннолетия. В этот момент человек может полностью реализовать свои права, но обязан и нести в полной мере ответственность перед обществом.

Тонкая грань и большая опасность

Неужели так важно понимать, что такое субъект деятельности, для чего нужна такая терминология в реальности, и заслуживает ли внимания эта тема?

Давайте обратимся к действительности. Немного времени прошло с тех пор, кода имела место великая путаница в понятиях, иллюстрацией которой стала история нашего общества «в картинках». Вспомним время, когда человеку по Конституции отводилась роль объекта.

Субъектами не рождаются, ими становятся

Как говорилось выше, только с совершеннолетием человек начинает проявлять себя как субъект деятельности. Пример — выпускник средней школы. Восемнадцать лет — это рубеж, с которого начинается отсчет взрослой и самостоятельной жизни. Это рубеж, который открывает свободу выбора для человека, одну из важнейших социальных характеристик личности. В этот период человек самостоятельно принимает решение о профессиональном самоопределении.

Возрастной порог во взрослую жизнь — только социально принятая условность. Как в любом правиле, здесь существуют исключения, и даже ребенок может влиять на окружающий мир силой своего таланта или гениальности, просто личного обаяния. Бывает, что именно личность ребенка определяет выбор приоритетов в семье и влияет на формирование семейных ценностей. В этом случае ребенок становится активным субъектом, определяющим устои, а иногда и бюджет семьи, и семья в этом случае становится для него не только средой воспитания, но и объектом влияния.

Образовательная среда

Педагогическая система советского общества ─ это яркий пример отношения к ученику как объекту воспитания.

Асоциальное поведение и субъект

Понятие «субъект» употребляется иногда с негативным смыслом. И это естественно. Активность может быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». В асоциальной сфере субъектом деятельности является преступник.

Ответственность субъекта

Поскольку принципом проявления человека в качестве субъекта является его воздействие на окружающую среду и ее преобразование, то он несет ответственность за результаты этих действий.

Человек и природа

Особенную форму ответственности несет человек перед природой, когда проявляет себя как субъект деятельности. Это его отношение к состоянию окружающей среды, оценка последствий от активного преобразования природы в интересах общества.

Часто риск опасности для экологии и последствий от нещадной эксплуатации сырьевых ресурсов уступает место прагматическому расчету и личной выгоде. Именно в таких случаях можно говорить о нерациональном поведении субъекта и несовпадении интересов субъекта и объекта в процессе взаимодействия.

Природа в таком случае сама превращается в форме катаклизм в субъект деятельности. Определение степени свободы и ответственности ─ два основных критерия оценки результатов активности человека в природе. Вот мы и рассмотрели понятия «субъект» и «объект».

Источник