- Субъект деятельности

- Смотреть что такое «Субъект деятельности» в других словарях:

- Субъект деятельности — это что такое? Субъект и объект деятельности

- Из истории формирования термина

- Что такое субъект деятельности

- Объект деятельности: какие у него характеристики?

- Человек как субъект деятельности

- Личность в субъект-объектных отношениях

- Тонкая грань и большая опасность

- Субъектами не рождаются, ими становятся

- Образовательная среда

- Асоциальное поведение и субъект

- Ответственность субъекта

- Человек и природа

- что такое субъект деятельности?

- Субъект деятельности

Субъект деятельности

Психология человека от рождения до смерти. — СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК . Под общей редакцией А.А. Реана . 2002 .

Смотреть что такое «Субъект деятельности» в других словарях:

СУБЪЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — – индивидуальный (или коллективный), обладает определенными целями, предвосхищающими результат, притязаниями, предвосхищающими субъективную или (и) объективную успешность деятельности, готовностью инициативой, включающей не только мотивацию, но… … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

СУБЪЕКТ — – активный участник жизненного процесса, осуществляющий свою деятельность в контексте взаимодействия с объективным миром, другими людьми и самим собой. В классическом психоанализе под субъектом понимался действующий индивид, видящий сновидения … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Субъект — (от лат. subjectum – подлежащее) – человек или группа как носитель активности, источник деятельности. Основным свойством человека как субъекта является направленность его деятельности (по Б. Ф. Ломову). Ряд психологов называют по существу это же… … Словарь-справочник по социальной работе

СУБЪЕКТ — (от лат. subjectus лежащий в основе) 1) индивид, познающий внешний мир (объект) и воздействующий на него в своей практической деятельности; 2) человек, консолидированная группа лиц (напр., научное сообщество), общество, культура или даже … Философская энциклопедия

Субъект и объект в политике — в политологии рефлективные понятия, обозначающие взаимодействие в политике и показывающее вектор её направленности. Объект в политике та часть политической реальности, системы, которая включена и на которую направлена деятельность субъекта в… … Политология. Словарь.

Субъект и объект — Субъект источник целенаправленной активности в деятельности, источник предметно практической деятельности. В качестве субъекта может выступать индивид, коллектив, социальная группа, класс, общество и человечество как универсальный субъект… … Словарь-справочник по философии для студентов лечебного, педиатрического и стоматологического факультетов

СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНЫЙ — СУБЪЕКТ СОЦИАЛЬНЫЙ представление о субъекте субстанции как субстрате свойств и состояний. В античной философии имело преимущественно онтологическое содержание, а схоластическая полемика номинализма ”реализма в Средние века придала ему… … Философская энциклопедия

СУБЪЕКТ — (лат. subjectum, от subjicere подвергать). В логике подлежащее суждение; лицо действующее, в противоположность объекту. Предмет, лицо, о котор. говорится: это подозрительный субъект. В юрид. знач.: лицо действующее. В музыке: темы в двойных и… … Словарь иностранных слов русского языка

Субъект инфраструктуры инновационной деятельности — организация любой организационно правовой формы и формы собственности, оказывающая услуги по созданию, производству и реализации продукции инновационной деятельности. Источник: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Москвы от 02.09.2008 N 781 ПП О… … Официальная терминология

деятельности теории — ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕОРИИ организованная со вокупность знаний и идей, проясняющих строение деятельности, понятой либо в качестве универсального принципа человеческого мира, либо как основание определенной предметной области. Первые философские… … Энциклопедия эпистемологии и философии науки

Источник

Субъект деятельности — это что такое? Субъект и объект деятельности

Субъект и объект деятельности — важные категории в познании. Неверное отражение специфики субъект-объектных отношений в конкретной практической области применения может привести к серьезным последствиям для ее участников. В статье разграничены эти понятия на конкретных примерах.

Из истории формирования термина

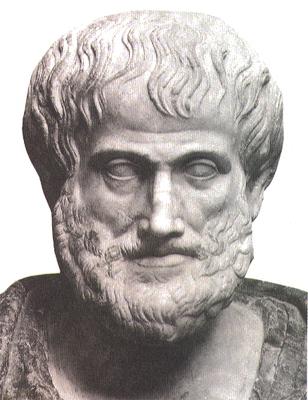

В истории познания разграничение активных и пассивных ролей для участников заложено в традицию еще с античности. Субъект деятельности — это основание, активное начало любого процесса. Если рассматривать термин в качестве производного от латинского «subjectus» — лежащий в основе, некий принцип, Можно истолковать это понятие в качестве постояного активного начала любой формы бытия: сознания, природы, общества. У Аристотеля понятие субъекта употребляется в смысле первичной субстанции, абсолютного начала любого движения и развития.

Только с семнадцатого века философ Рене Декарт ввел противопоставление двух начал в познании. Субъект — тот, кто познает, объект — то, на что направлена активность. В данном эпистемологическом поле значение термина употребляется и в настоящее время. Это, прежде всего, категории логики.

Логика — наука о непротиворечивости мышления. И стоит заметить, что безобидные, на первый взгляд, ошибки мышления иногда приводят к трагическим последствиям. Непонимание роли и значения субъекта в мировой эволюции, в формах жизнедеятельности общества — великое заблуждение людей.

Что такое субъект деятельности

Попробуем рассмотреть современное значение термина в разных областях его применения.

- В философском смысле субъект деятельности — это индивид, активно познающий окружающую действительность (объект) и преобразующий его в процессе познания.

- В социологическом поле субъектом может выступать как человек, группа, общество, так и человечество в целом, то есть любой участник социального взаимодействия.

- В юридическом значении субъектом является носитель правоотношений, наделенный правами и обязанностями перед другими членами общества. Это может быть конкретное физическое либо юридическое лицо.

- В психологии субъектом выступает человек, носитель психологических характеристик и свойств.

Сущность же при таком многообразии предметной среды остается единой: субъект — активное начало деятельности, направленное на объект познания и практического освоения окружающей действительности.

Объект деятельности: какие у него характеристики?

Если субъект несет в себе активное начало, то объект является предметом его деятельности. В истории познания активная роль признавалась за человеком, пассивная — за окружающим миром. В силу свей способности к мышлению и созиданию именно человеку исконно приписывалось преобразующее начало в природе. С развитием естествознания и пониманием законов физики меняется роль объекта в процессе познания. Сила противодействия со стороны объекта также наделена активностью и влияет, в свою очередь, на субъект познания. Более того, субъект и объект деятельности в процессе взаимодействия могут меняться местами. Поэтому познание должно исходить из принципа взаимодействия не в понимании линейной направленности на объект со стороны человека, а в диалектическом единстве участников процесса познания.

Человек как субъект деятельности

Велико преобразующее влияние в процессе познания природы человеком. И в нем он выступает как субъект деятельности. Пример этому — вся история науки. Результатом активности человека является цивилизация.

С другой стороны, человек в качестве субъекта познания является центральной темой исследования всего цикла гуманитарного знания. И в этом случае он одновременно служит объектом познания. Метаморфозы превращения человека из субъекта в объект повсеместны. И это легко объясняется природой самого человека.

Он есть часть природы, способ существования высокоорганизованной материи. И в этом смысле, воздействуя на природу, человек сам для себя служит объектом исследования и активного преобразования. Диалектическое единство двух начал — активного, преобразующего и пассивного, непознанного служит великим двигателем прогресса.

Личность в субъект-объектных отношениях

Личность ─ это индивидуальность, осознавшая себя через призму общества. Человек, рождаясь индивидом с неповторимым сочетанием метрических и социально-психологических характеристик, в процессе своего развития проходит несколько стадий, прежде чем станет личностью. Прежде всего, это семья и ближнее окружение, которое дает первое представление о принципах и нормах общества. Затем детский сад, школа, учеба в ВУЗе, работа….

Эти ступени становления в обществе на каждом из этапов позволяют человеку все в большей степени осознать свою индивидуальность и стать активным творцом действительности. Личность как субъект деятельности имеет официальное рождение ─ этап совершеннолетия. В этот момент человек может полностью реализовать свои права, но обязан и нести в полной мере ответственность перед обществом.

Тонкая грань и большая опасность

Неужели так важно понимать, что такое субъект деятельности, для чего нужна такая терминология в реальности, и заслуживает ли внимания эта тема?

Давайте обратимся к действительности. Немного времени прошло с тех пор, кода имела место великая путаница в понятиях, иллюстрацией которой стала история нашего общества «в картинках». Вспомним время, когда человеку по Конституции отводилась роль объекта.

Субъектами не рождаются, ими становятся

Как говорилось выше, только с совершеннолетием человек начинает проявлять себя как субъект деятельности. Пример — выпускник средней школы. Восемнадцать лет — это рубеж, с которого начинается отсчет взрослой и самостоятельной жизни. Это рубеж, который открывает свободу выбора для человека, одну из важнейших социальных характеристик личности. В этот период человек самостоятельно принимает решение о профессиональном самоопределении.

Возрастной порог во взрослую жизнь — только социально принятая условность. Как в любом правиле, здесь существуют исключения, и даже ребенок может влиять на окружающий мир силой своего таланта или гениальности, просто личного обаяния. Бывает, что именно личность ребенка определяет выбор приоритетов в семье и влияет на формирование семейных ценностей. В этом случае ребенок становится активным субъектом, определяющим устои, а иногда и бюджет семьи, и семья в этом случае становится для него не только средой воспитания, но и объектом влияния.

Образовательная среда

Педагогическая система советского общества ─ это яркий пример отношения к ученику как объекту воспитания.

Асоциальное поведение и субъект

Понятие «субъект» употребляется иногда с негативным смыслом. И это естественно. Активность может быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». В асоциальной сфере субъектом деятельности является преступник.

Ответственность субъекта

Поскольку принципом проявления человека в качестве субъекта является его воздействие на окружающую среду и ее преобразование, то он несет ответственность за результаты этих действий.

Человек и природа

Особенную форму ответственности несет человек перед природой, когда проявляет себя как субъект деятельности. Это его отношение к состоянию окружающей среды, оценка последствий от активного преобразования природы в интересах общества.

Часто риск опасности для экологии и последствий от нещадной эксплуатации сырьевых ресурсов уступает место прагматическому расчету и личной выгоде. Именно в таких случаях можно говорить о нерациональном поведении субъекта и несовпадении интересов субъекта и объекта в процессе взаимодействия.

Природа в таком случае сама превращается в форме катаклизм в субъект деятельности. Определение степени свободы и ответственности ─ два основных критерия оценки результатов активности человека в природе. Вот мы и рассмотрели понятия «субъект» и «объект».

Источник

что такое субъект деятельности?

Де́ятельность — процесс (процессы) активного взаимодействия субъекта с миром, во время которого субъект удовлетворяет какие-либо свои потребности. Деятельностью можно назвать любую активность человека, которой он сам придает некоторый смысл. Деятельность характеризует сознательную сторону личности человека (в отличие от поведения) .

ПРИМЕР: Если человек идет по пустыне и потеет от жары, это не деятельность, это рефлекторное действие. Но если этот человек — актер, снимающийся в рекламе дезодоранта, и в данной сцене он должен вспотеть, потому что так написано в сценарии, потение становится для него вполне осмысленным действием и потому превращается в деятельность.

Деятельность можно разделить на этапы. Можно выделить в качестве этапов

процесс вовлечения в деятельность,

процесс целеполагания

процесс проектирования действий,

процесс осуществления действий,

процесс анализа результатов действий и сравнение их с поставленными целями.

Число и содержание этапов, которые разные исследователи выделяют в деятельности, определяется исключительно задачами и целями исследователя. Модели деятельности в этом случае строятся из соображений удобства, полезности и достаточности.

Психологией деятельности активно занимались А. Н. Леонтьев и С. Л. Рубинштейн.

Участники Московского логического кружка и Московского методологического кружка (Г. П. Щедровицкий и другие) разработали системомыследеятельностную методологию (СМД-методологию) — категориальный аппарат для исследований, организации и управления системами мышления и деятельности.

Источник

Субъект деятельности

Главной чертой человека как субъекта, отличающей его от остальных живых существ, является сознание. Сознание– это высшая форма психического развития, присущая только человеку. Она определяет возможность познания объективной реальности, формирования целенаправленного поведения, и как следствие преобразование окружающего мира.

Субъект владеет психическими функциями, это есть перцепция. Перцепция означает ощущение, восприятие, мышление, чувства и эмоции, аффективная сфера, воля.

Индивид означает нераздельный, у индивида нет ничего лишнего, потому что организм так устроен, он неделим. Пример. Есть заболевание – расщепление личности, а вот расщепление индивида еще никто не наблюдал.

Субъект означает активность. «Суб» — это под, а «ект» — активность. Дословно означает то, что «под» и «перед» активностью. Если мы говорим субъект, то имеем источник активности, направленный на объект.

Способность к сознательной деятельности по преобразованию окружающего мира является еще одной чертой человека как субъекта. Таким образом, субъект – это индивид как носитель сознания, обладающий способностью к деятельности.

Итак, вся эта функциональная организация дает нам возможность отражать, выявлять закономерности, переживать и действовать.

Объединение всех трех уровней в единое целое формирует интегральную характеристику человека – его индивидуальность.

4) ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ – уникальная, самобытная целостность, проявляющаяся в физиологических, психических, социальных особенностях, реализующая себя в творческой деятельности.

В последнее время некоторые авторы описывают новое понятие – УНИВЕРСУМ — высшая ступень духовного развития человека, осознающего свое бытие и место в мире.

Когда мы говорим индивидуальность, мы имеем в виду все выше сказанное, но под влиянием своей необычности уникальности.

Индивидуальные особенности: пол, возраст, конституция, нейродинамика

Индивидуальная история: то есть биография, каждый человек проходит свой жизненный путь, он попадает и развивается в макро — и микросреде, у него есть череда жизненных событий.

Все, что в нас сохраняется как нечто ценное – есть опыт.

Индивидуальность – это уникальная целостность физиологических, психологических и социальных особенностей, которые реализуют себя в творческой деятельности. Вот поэтому мы говорим о продуктивности.

Эти квадратики, в которые вписаны индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность – есть уровни психологического изучения. Если мы говорим индивид, то на этом уровне человек изучается как продукт биологической эволюции. Субъект деятельности изучается как продукт производительных сил в обществе, как продукт общественно-исторических отношений. Уровень личности, это изучение человека как продукта социальных отношений.

Развел понятия субъекта и личности Б.Г. Ананьев. Он говорил, что бывают хорошие делатели, но с которыми не хочется общаться.

Современной наукой человек изучается как

· Представитель биологического вида.

· Изучается предметная деятельность человека.

· Закономерности развития конкретного человека.

42. К.К. Платонов. Представление о динамической функциональной структуре личности.

К. К. Платонов – очень разносторонний человек, доктор медицинских, доктор психологических наук. Очень интересен его труд «Занимательная психология». Разработал концепцию динамической, функциональной структуры личности.

Данная концепция наиболее яркий образец реализации идей структурного подхода к пониманию личности человека. К. К. Платонов рассматривает личность как динамическую систему, развивающуюся во времени, изменяющую состав входящих в нее элементов и связей между ними, при сохранении функции.

Функциональную структуру потому, что в качестве составляющих элементов взяты психические функции.

Динамическую структуру потому, что все психические процессы очень подвижны.

Его концепция является теоретической, дедуктивной.

В этой системе автор выделяет четыре подструктуры личности. Критериями выделения подструктур являются:

• отношение биологического и социального, врожденного и приобретенного, процессуального и содержательного;

• внутренняя близость черт личности, входящих в каждую подструктуру;

• подструктура имеет свой особый, основной для нее инструмент формирования (воспитание, обучение, тренировка, упражнение);

• иерархическая зависимость подструктур или критерий взаимосвязи;

• исторический критерий, используемые для сущностного понимания личности:

« личность как сумма психических свойств»,

«личность как опыт человека»,

Применение данных критериев к анализу личности позволило автору выделить в ее структуре следующие основные подструктуры:

1. Подструктура направленности и отношений личности, которые проявляются в виде моральных черт. Они не имеют врожденных задатков и формируются путем воспитания. Поэтому она может быть названа социально обусловленной. Она включает желания, интересы, склонности, стремления, идеалы, убеждения, мировоззрение. Все это – формы проявления направленности, в которых проявляются отношения личности. Однако К. К. Платонов рассматривает отношение не как свойство личности, а как «атрибут сознания, наряду с переживанием и познанием, определяющим различные проявления его активности». По К. К. Платонову параметры этой подструктуры следует рассматривать на социально-психологическом уровне.

2. Подструктура опыта, которая «объединяет знания, навыки, умения и привычки, приобретенные путем обучения, но уже с заметным влиянием биологически, и даже генетически обусловленных свойств личности». К. К. Платонов, признает что «далеко не все психологи рассматривают указанные свойства как свойства личности». Но закрепление их в процессе обучения, делает их типичными, что и позволяет их считать свойствами личности. Ведущая форма развития качеств этой подструктуры – обучение обусловливает и уровень их анализа – психолого-педагогический.

3. Подструктура индивидуальных особенностей психических процессов или функций памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятия, чувств, воли. К. К. Платонов намеренно устанавливает такой порядок их следования, подчеркивая тем самым силу биологической и генетической обусловленности психических процессов и функций. В наибольшей мере это характерно для памяти, поскольку психическая память развивалась на основе физиологической и генетической памяти, а без нее не могли бы существовать другие психические процессы и функции. Что касается эмоций и ощущений, то они свойственны как человеку, так и животным. Уже поэтому видно отчетливое влияние на их развитие биологического фактора.

Процесс формирования и развития индивидуальных особенностей психических процессов осуществляется путем упражнения, а изучается данная подструктура в основном на индивидуально-психологическом уровне.

4. Подструктура биопсихических свойств, в которую входят «половые и возрастные свойства личности, типологические свойства личности (темперамент). Процесс формирования черт этой подструктуры, а точнее их переделки, осуществляется путем тренировки. «Свойства личности, входящие в эту подструктуру, несравнимо больше зависят от физиологических особенностей мозга, а социальные влияния их только субординируют и компенсируют». Поскольку активность этой подструктуры определяется силой нервной системы, то изучаться она должна на психофизиологическом и нейропсихологическом уровне.

Таким образом, по мнению К. К. Платонова, в эти подструктуры «могут быть уложены все известные свойства личности. Причем часть этих свойств относится в основном только к одной подструктуре, например, убежденность и заинтересованность – к первой; начитанность и умелость – ко второй; решительность и сообразительность – к третьей; истощаемость и возбудимость – к четвертой. Другие, а их больше, лежат на пересечениях подструктур и являются результатом взаимосвязей различных собственных подструктур. Примером может являться морально-воспитанная воля, как взаимосвязь 1-й и 3-й подструктур; музыкальность, как взаимосвязь 3, 4 и обычно 2-й подструктур».

43. К.А. Абульханова-Славская. Личность как субъект жизненного пути.

44. А. Н. Леонтьев. Разграничение понятий «индивид» и «личность».

Теория деятельности, рассматривает личность в контексте порождения, функционирования и структуры психического отражения в процессах деятельности. Эта теория разработана во второй половине XX века в трудах Леонтьева А.Н. . Предмет данной теории – целостная деятельность субъектакак органическая система во всех ее формах и видах. Исходным методом изучения психики выступает анализ преобразований психического отражения в деятельности, исследуемой в ее филогенетическом, историческом, онтогенетическом и функциональном аспектах. Генетически исходной является внешняя предметная, чувственно-практическая деятельность, от которой производны все виды внутренней психической деятельности индивидуального сознания. Обе эти формы имеют общественно-историческое происхождение и принципиально общее строение. Конституирующей характеристикой деятельности является предметность. Первоначально деятельность детерминируется предметом, а затем она опосредуется и регулируется его образом как своим субъективным продуктом. Взаимно превращающимися единицами деятельности являются:

потребность мотив цель условия и соотносимые с ними деятельность действия операции.

Под действием подразумевается процесс, предмет и мотив которого не совпадают между собой. Мотив и предмет должны быть отображены в психике субъекта: иначе действие лишается для него смысла.

Действие внутренне связано с личностным смыслом. Психологическое слияние в единое действие отдельных частных действий представляет собой превращение последних в операции, а содержание, которое прежде занимало место осознаваемых целей частных действий, занимает в строении действия структурное место условий его выполнения. Другой вид операций рождается из простого приспособления действия к условиям его выполнения. Операции – это качество действия, образующая действия. Генезис операции состоит в соотношении действий, их включенности одно в другое. Вводится понятие «мотива-цели», осознанного мотива, выступающего в роли «общей цели» и «зоны целей», выделение которой и зависит от мотива либо конкретной цели, а процесс целеобразования всегда связан с апробированием целей действием.

Вместе с рождением действия этой, главной «единицы» деятельности человека, возникает и основная, общественная по своей природе «единица» человеческой психики – смысл для человека того, на что направлена его активность. Генезис, развитие и функционирование сознания производны от того или иного уровня развития форм и функций деятельности. Вместе с изменением строения деятельности человека меняется и внутреннее строение его сознания. Возникновение системы соподчиненных действий, то есть сложного действия, обозначает переход от сознательной цели к осознаваемому условию действия, появление уровней осознания. Разделение труда, производственная специализация рождают «сдвиг мотива на цель» и превращение действия в деятельность. Происходит рождение новых мотивов и потребностей, что влечет за собой качественную дифференциацию осознания. Далее предполагается переход к внутренним психическим процессам, появляются внутренние действия, а впоследствии – формирующиеся по общему закону сдвига мотивов внутренняя деятельность и внутренние операции. Идеальная по своей форме деятельность принципиально не отделена от внешней практической, и обе они суть осмысленные и смыслообразующие процессы. Главными процессами деятельности выступают:

· интериоризация ее формы, приводящая к субъективному образу действительности

· экстеориоризация ее внутренней формы как опредмечивание образа, как его переход в объективно-идеальное свойство предмета.

Смысл является центральным понятием, при помощи которого объясняется ситуативное развитие мотивации и дается психол. интерпретация процессов смыслообразования и регуляции деятельности.

Личность – это внутренний момент деятельности, некоторое неповторимое единство, исполняющее роль высшей интегрирующей инстанции, управляющей психическими процессами, целостное психологическое новообразование, которое формируется в жизненных отношениях индивида в результате преобразования его деятельности. Личность впервые возникает в обществе. Человек вступает в историю как индивид, наделенный природными свойствами и способностями, а личностью он становится лишь в качестве субъекта обществ, отношений.

Понятием «личность» обозначается относительно поздний продукт общественно-исторического и онтогенетического развития человека. Общественные отношения реализуются совокупностью многообразных деятельностей. Иерархические отношения деятельностей, за которыми стоят соотношения мотивов, и характеризуют личность. Последняя рождается дважды: первый раз – когда у ребенка проявляются в явных формах полимотивированность и соподчинение его действий, второй раз – когда возникает его сознательная личность.

Становление личности – это становление личностных смыслов. Психологию личности венчает проблема самосознания, поскольку главное – это осознание себя в системе обществ, отношений. Личность – это то, что человек создает из себя, утверждая свою человеческую жизнь. Предлагается использовать следующие основания при создании типологии личности: богатство связей индивида с миром, степень иерархизированности мотивов, их общую структуру.

На каждой возрастной ступени развития личности в Т. д. более представлен какой-либо определенный вид деятельности, приобретающий ведущее значение в формировании новых психических процессов и свойств детской личности. Разработка проблемы ведущей деятельности явилась фундамент, вкладом Леонтьева в детскую и возрастную психологию. Этот ученый не только охарактеризовал смену ведущих деятельностей в процессе развития ребенка, но и положил начало изучению механизмов этой смены, превращения одной ведущей деятельности в другую.

Концепций личности А. Н. Леонтьева характеризуется высоким уровнем абстрактности. По мнению автора, «личность человека «производится» – создается общественными отношениями». Таким образом, в основе данной концепции лежит марксистской постулат о ней как о совокупности общественных отношений. Однако толкование этих отношений различно. Как же понимает их А. Н. Леонтьев? В приведенном определении появляется существенное добавление: «личность создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей предметной деятельности».

Таким образом, на первый план выступает категория деятельности субъекта, поскольку «именно деятельности субъекта являются исходной единицей психологического анализа личности, а не действия, не операции или блоки этих функций; последние характеризуют деятельность, а не личность».

Каковы же следствия этого принципиального положения?

Во-первых, А. Н. Леонтьеву удается провести разграничительную линию между понятиями индивида и личность. Если индивид – это неделимое, целостное, со своими индивидуальными особенностями генотипическое образование. Личность тоже целостное образование, но не данное кем-то или чем-то, а произведенное, созданное в результате множества предметных деятельностей. Итак, положение о деятельности как единице психологического анализа личности – это первый принципиально важный теоретический постулат А. Н. Леонтьева.

Другой столь же важный постулат – это обращенное А. Н. Леонтьевым положение С. Л. Рубинштейна о внешнем, действующем через внутренние условия. А. Н. Леонтьев полагает: если субъект жизни обладает «самостоятельной силой реакции», иными словами активностью, то тогда справедливо: «внутреннее (субъект) действует через внешнее и этим само себя изменяет».

Итак, развитие личности предстает перед нами как процесс взаимодействий множества деятельностей, которые вступают между собой в иерархические отношения. Личность выступает как совокупность иерархических отношений деятельностей. Их особенность состоит, по выражению А. Н. Леонтьева, в «связанности» от состояний организма. «Эти иерархии деятельностей порождаются их собственным развитием, они-то и образуют ядро личности,– отмечает автор. Но возникает вопрос о психологической характеристике этой иерархии деятельностей.

«Иерархия деятельностей» включает: «потребность», «мотив», «эмоция», «значение» и «смысл». Отметим, что само содержание деятельностного подхода меняет традиционное соотношение и между этими понятиями и смысл некоторых из них.

По сути, потребность замешается мотивом, так как «до своего первого удовлетворения потребность «не знает» своего предмета» . и потому он «должен быть обнаружен. Только в результате такого обнаружения потребность приобретает свою предметность, а воспринимаемый (представляемый, мыслимый) предмет – свою побудительную и направляющую деятельность, т. е. становится мотивом». Иными словами, в процессе взаимодействия субъекта с предметами и явлениями окружающей среды ему открывается их объективное значение. Значение представляет собой обобщение действительности и «принадлежит, прежде всего, миру объективно-исторических явлений». Таким образом, иерархия деятельностей на наших глазах превращается в иерархию мотивов. Но мотивы, как известно, бывают разные. Какие мотивы имеет в виду А. Н. Леонтьев?

Для выяснения этого он обращается к анализу категории эмоций. В рамках деятельностного подхода эмоции не подчиняют себе деятельность, а являются ее результатом и «механизмом» ее движения. Особенность эмоций, уточняет А. Н. Леонтьев, состоит в том, что они отражают отношения между мотивами (потребностями) и успехом или возможностью успешной реализации отвечающей им деятельности субъекта. «Они (эмоции) возникают вслед за актуализацией мотива и до рациональной оценки субъектом своей деятельности» (выделено нами – В. А.). Таким образом, эмоция порождает и задает состав переживания человеком ситуации реализации – не реализации мотива деятельности. Рациональная оценка, следует за этим переживанием, придает ему определенный смысл и завершает процесс осознания мотива, сопоставления и совпадения его с целью деятельности. Именно личностный смысл выражает отношение субъекта к осознаваемым им объективным явлениям.

Таким образом, место просто мотива занимает так называемый мотив-цель, понятие, вводимое А. Н. Леонтьевым как структурный элемент будущего каркаса личности.

Итак, существуют мотивы-стимулы, т. е. побуждающие, порой остро эмоциональные, но лишенные смыслообразующий функции, и смыслообразующие мотивы или мотивы-цели, тоже побуждающие деятельность, но при этом придающие ей личностный смысл. Иерархия этих мотивов составляют мотивационную сферу личности, центральную в структуре личности А. Н. Леонтьева, поскольку иерархия деятельностей осуществляется посредством адекватной ей иерархии смыслообразующих мотивов. По его мнению «структура личности представляет собой относительно устойчивую конфигурацию «главных, внутри себя иерархизованных, мотивационных линий. Внутренние отношения главных мотивационных линий . образуют как бы общий «психологический» профиль личности».

Все это позволяет А. Н. Леонтьеву выделить три основных параметра личности:

• широта связей человека с миром (посредством его деятельностей);

• степень этих связей, преобразованные в иерархию смыслообразующих мотивов (мотивов-целей);

• общая структура этих связей, точнее мотивов-целей.

Процесс становления личности по А. Н. Леонтьеву есть процесс «становления связной системы личностных смыслов».

45. Б.С. Братусь. Нравственно-духовная концепция личности.

46. Структура личности в трудах Д. А. Леонтьева.

Леонтьев Дмитрий Алексеевич (28 июля 1960(19600728), Москва) — российский психолог. Представитель научной династии российских психологов: сын А. А. Леонтьева, внук А. Н. Леонтьева. Доктор психологических наук, профессор (факультет психологии МГУ), директор Института экзистенциальной психологии и жизнетворчества (Москва). Специалист в областях психологии личности, мотивации и смысла, теории и истории психологии, психодиагностики, психологии искусства и рекламы, психологической и комплексной гуманитарной экспертизы, а также в области современной зарубежной психологии. Автор более 400 публикаций. Лауреат премии Фонда Виктора Франкла г. Вены (2004) за достижения в области ориентированной на смысл гуманистической психотерапии. Редактор многих переводных книг ведущих психологов мира. В последние годы разрабатывает вопросы нетерапевтической практики психологической помощи, профилактики и фасилитации личностного развития на основе экзистенциальной психологии.

Занимается духовной психологией. В некоторых статьях называет ее интегральной психологией. Иногда его считают основателем психологии смысла. Рассматривает личность как духовное образование. Интересуется экзистенциальными проблемами, сущностными силами. Главная идея в том, что он изучает то, что называется внутренним миром личности.

Во внутренний мир личности входят:

Личностное ядро – это свобода, ответственность, духовность.

Личность — не оценочная категория, личность присуща каждому человеку, по крайней мере, начиная с определенного возраста. Если же мы признаем, что личность есть достояние каждого человека, то, что, собственно, и делает его человеком, перед нами открывается возможность объективного научного анализа того, в чем состоит сущность личности. Хотя эта проблема еще отнюдь не решена, на сегодняшний день в психологии накопилось уже немало того, что можно сказать о личности.

Будем отталкиваться от четырех простых аксиом:

1. Личность присуща каждому человеку.

2. Личность есть то, что отличает человека от животных, у которых личности нет.

3. Личность есть продукт исторического развития, то есть возникает на определенной ступени эволюции человеческого общества.

4. Личность есть индивидуальная отличительная характеристика человека, то есть то, что отличает одного человека от другого. Общаясь с людьми, мы прежде всего ориентируемся на особенности их личностного склада.

В своем индивидуальном развитии от момента рождения до зрелости каждый человек проходит тот же путь — от слияния с целым и зависимости от него к обретению независимости. Здесь, однако, в качестве первичной социальной ячейки выступает диада «ребенок — мать», отношения в которой характеризуются некоторыми авторами как психологический симбиоз. Понятие симбиоза пришло из биологии, где оно обозначает форму совместной жизни двух видов животных или растений, при которой они удовлетворяют определенные потребности друг друга и тем самым друг от друга зависят; по отдельности они либо вообще не могли бы существовать, либо испытывали бы большие трудности. Этим же понятием психологи описывают отношения младенца с матерью: без нее он не в состоянии осуществлять свою жизнедеятельность, взаимодействовать с миром один на один. Она является для него одновременно частью его мира и посредником в его взаимодействии с ним.

Развитие ребенка приводит к постепенному освобождению от этой зависимости, которое проходит ряд этапов и критических точек. Некоторые из них хорошо известны. Это так называемый «кризис трех лет», когда ребенок пытается утверждать свое Я настойчивым «Я сам!» и демонстративным неподчинением любым указаниям родителей. Это и пресловутый подростковый кризис, когда потребность в самостоятельности достигает своего высшего накала, и игнорирование родителями этой потребности может привести к тяжелым семейным конфликтам. Официальная граница совершеннолетия — 16–18 лет — в среднем примерно соответствует периоду завершения созревания тех личностных механизмов, которые позволяют человеку взаимодействовать с миром один на один, самостоятельно.

Конечно, так бывает не всегда. Во-первых, в случаях выраженного невротического развития симбиотическая зависимость от матери может сохраняться многие годы после наступления совершеннолетия, иногда до самой смерти одного из участников этой нездоровой связи. Во-вторых, иногда симбиотическая зависимость от матери может сменяться другой зависимостью, например, конформистской зависимостью от мнения окружающих, которая также лишает личность свободы самовыражения, самостоятельности в отношениях с миром.

При этом важно учитывать два обстоятельства:

1. Сказанное не означает, что до достижения рубежа автономии личности еще нет. Начало личности нельзя обозначить четким рубежом, даже таким, как 3–4 года, на который указывают некоторые авторы. Отдельные проявления личности можно наблюдать и в возрасте. одного года, и даже раньше. Дело в том, что личность — это не однозначно описываемая структура, про которую можно в каждом конкретном случае точно сказать: она есть или ее нет. Скорее, личность — это форма существования человека, которая поначалу занимает едва заметное место среди других, более примитивных форм его существования, затем все большее и большее и, наконец, становится преобладающей. Существуют, конечно, ситуации, в которых даже взрослые зрелые люди как бы отказываются от того, чтобы быть личностью, действовать как личность. Это хорошо изученные психологами феномены толпы и паники, когда индивидуальное Я растворяется в едином массовом порыве.

2. Развитие личности не завершается с обретением автономности и самостоятельности. Оно проходит еще длинный путь. Одним из этапов этого пути является достижение самодетерминации, самоуправления, независимости от внешних побуждений. Другим — реализация личностью заложенных в нее сил и способностей. Третьим — преодоление своего ограниченного Я, и его отождествления с общими глобальными ценностями….

Механизмы развития зрелой личности изучены в психологии пока еще очень слабо, намного хуже, чем механизмы развития личности в детстве и при психических отклонениях.Кое-что будет об этом рассказано в последующих разделах, однако, в целом это область для будущих исследований.

Обрисовав в общих чертах сущность личности, я перехожу к рассмотрению некоторых мифов о ней.

Следующий вид характеристик, встречающихся в описаниях — это констатация тех или иных черт личности: «ворчливый», «добрый», «честный», «рассудительная», «целеустремленная», «злопамятная» и т. д. Описание личности на языке черт является наиболее распространенным в повседневной жизни. Это, пожалуй, наиболее привычный язык, который позволяет описывать себя и других более выпукло и дифференцированно, который лишен категоричности и искусственности типологических ярлыков.

Что такое черта? Мы говорим, что человек такой-то, если он проявляет определенную склонность устойчиво воспроизводить одни и те же особенности поведения. Две основные характеристики черт:

· это устойчивость (под чертами понимаются устойчивые личностные характеристики, которые мало меняются во времени).

· обобщенность (то есть это то, что проявляется не в одной какой-то ситуации, а в разных ситуациях).

Вторая сложность, которая возникает при описании личности на языке черт — это субъективность такого описания, его зависимость от критериев оценки.

Наконец, третья сложность заключается в том, что описание человека на языке черт также не дает понимания возможностей изменения этого человека. Если он такой, то он такой. Непонятно, как человек, который был трусливым, вдруг стал смелым. Таким образом, здесь приходится сделать тот же вывод: если мы стремимся к серьезному, то есть непредубежденному познанию личности, то понятие черт нас также не устраивает.

Я перехожу теперь к современным психологическим представлениям о том, как «устроена» личность — не статичная неизменная структура, а изменяющаяся личность в изменяющемся мире. В центре дальнейшего рассмотрения будут находиться элементы и подсистемы, из которых складывается личность, и их взаимоотношениям между собой.

Тот образ личности, который я буду строить, с одной стороны, не является стопроцентно оригинальным, с другой стороны, не является пересказом какой-либо готовой теории или набора теорий. Скорее он будет представлять собой синтез того, что наработано за последнее время разными специалистами, работающими в этой области, и будет преследовать цель, сформулированную в самом начале, — приблизиться к более многогранному и непредвзятому представлению о личности.

Начну с того, что выделю в структуре личности три иерархических уровня, сразу подчеркнув, что границы между ними достаточно условны.

Высший уровень — это уровень ядерных структур личности, тот психологический скелет или каркас, на который впоследствии наслаивается, нанизывается все остальное.

Второй уровень — это отношения личности с миром, взятые с их содержательной стороны, то есть, по сути, то, что обозначается понятием «внутренний мир человека».

Наконец, третий, нижний уровень — это экспрессивно-инструментальные структуры, характеризующие типичные для личности формы или способы внешнего проявления, взаимодействия с миром, ее внешнюю оболочку.

Я начну изложение с низшего, третьего уровня, к которому я отношу характер, способности и роли. «ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА» ЛИЧНОСТИ.

Источник