- Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций

- Информация об исследовании

- Результаты исследования

- Прямые иностранные инвестиции в мире

- Содержание

- Прямые иностранные инвестиции в России

- Прямые иностранные инвестиции в Европе

- 2020: Китай стал лидером по прямым иностранным инвестициям, опередив США

- Валовые частные инвестиции мира, 1970-2019

- Частные инвестиции мира, 1970-2019

- Частные инвестиции мира, 1970

- Частные инвестиции мира, 2019

- Доходное место: в каких странах менее рискованно вкладывать деньги

- Как проводилась оценка

- Результаты исследования

- Выводы

Рейтинг стран мира по уровню прямых иностранных инвестиций

| Глобальный рейтинг стран и территорий мира по уровню прямых иностранных инвестиций в номинальном (абсолютном) значении, выраженном в долларах США в текущих ценах. | |||||

| Наименование: | Прямые иностранные инвестиции / Foreign Direct Investment. | ||||

| Тематика исследования: | Страны и регионыЭкономическое развитие | ||||

| Направление исследования: | Экономика Изучение экономических процессов. | ||||

| Отрасль исследования: | Управление Экономический анализ Финансовый анализ. | ||||

| Методы исследования: | Системный анализ Сравнительный анализ. | ||||

| Периодичность исследования: | Регулярно (ежегодно). | ||||

| Организация исследования: |

| ||||

| Сайт исследования: | http://worldbank.org/ | ||||

| Последнее исследование: | The World Bank: Foreign Direct Investment 2019. | ||||

| Текст статьи: © Центр гуманитарных технологий. Настоящий документ подготовлен совместно с организацией World Bank Development Research Group. Републикация текста не разрешена. Информация на этой странице периодически обновляется. Последняя редакция: 10.03.2021. | |||||

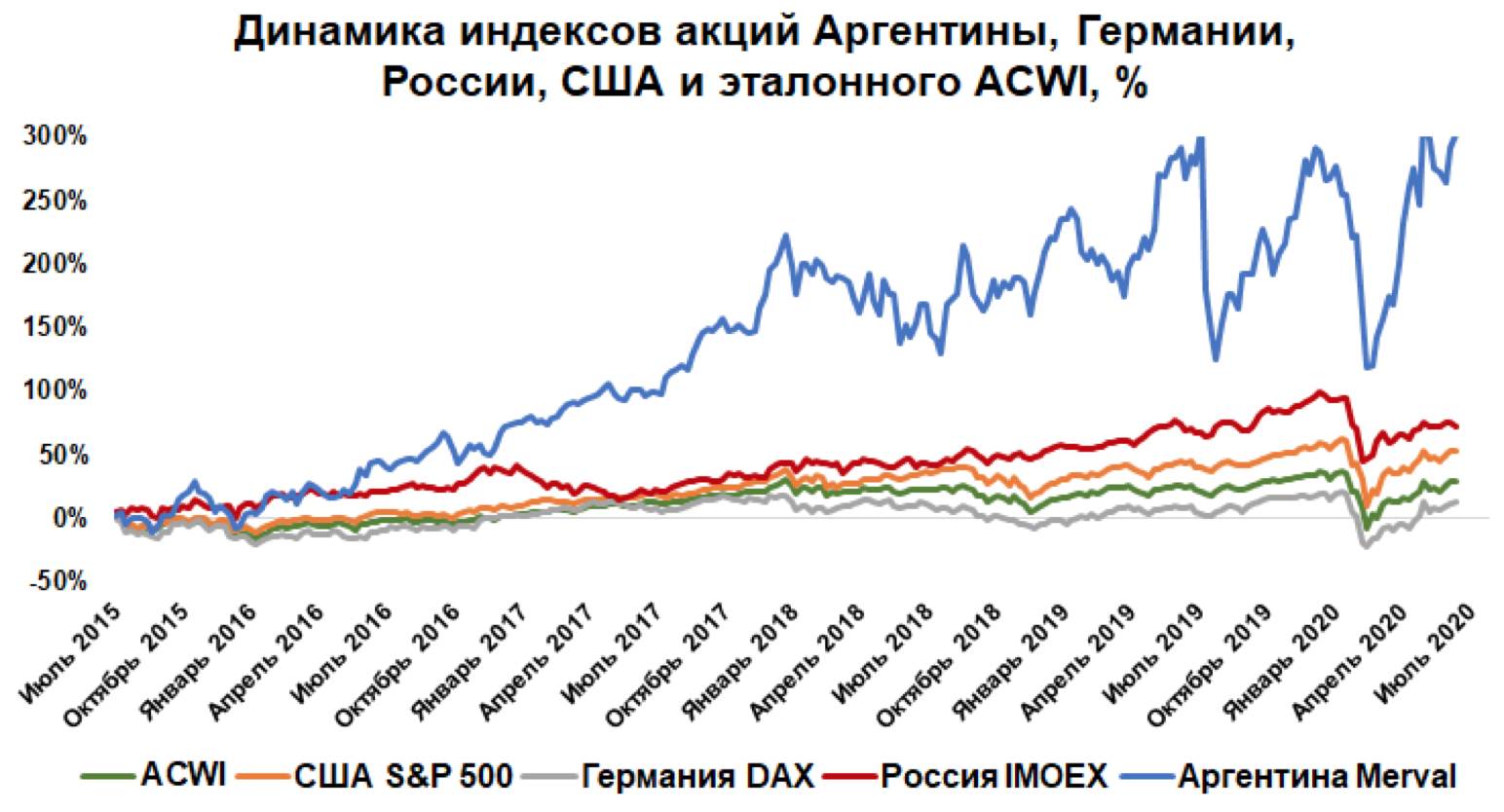

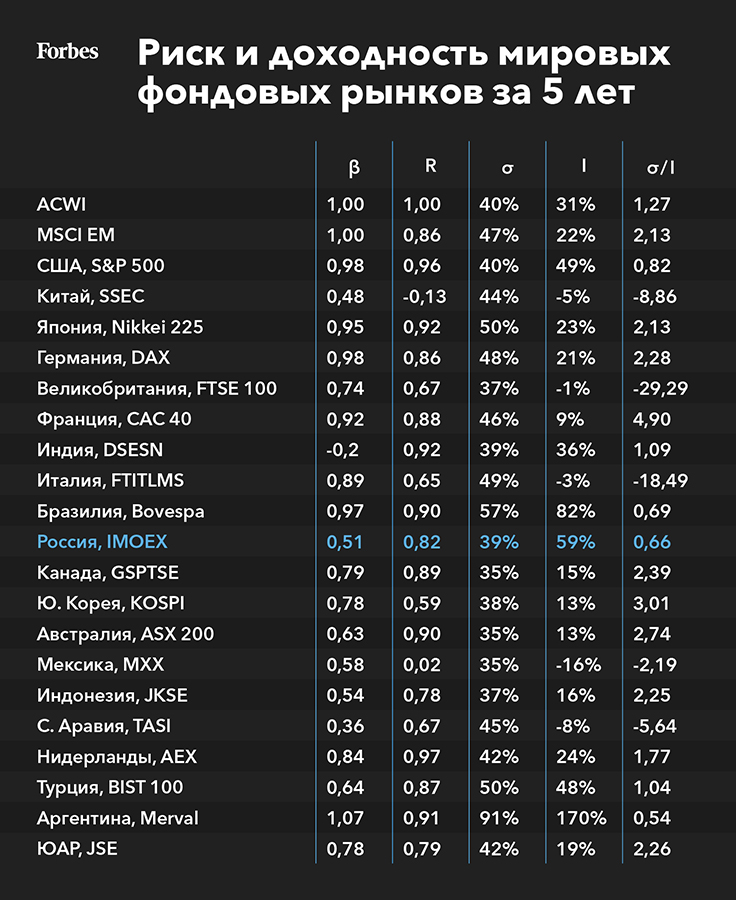

| Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это форма участия иностранного капитала в реализации инвестиционных проектов на территории государства-реципиента инвестиций, которая представляет собой долгосрочные капиталовложения иностранного инвестора в производственные, торговые и иные коммерческие предприятия с целью получения прибыли. В методологии Международного валютного фонда (МВФ), который ежегодно рассчитывает объёмы прямых иностранных инвестиций на международном уровне, указывается, что иностранные инвестиции могут считаться прямыми иностранными инвестициями в том случае, если они подразумевают приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли в уставном капитале коммерческой организации на территории государства-реципиента инвестиций и позволяют инвестору (или его представителю) оказывать стратегическое влияние на инвестируемые предприятия, включая частичный или полный контроль над ними. На практике, однако, в некоторых странах доля в 10% в уставном капитале инвестируемого предприятия считается недостаточным для установления эффективного контроля над управлением или демонстрации долговременной заинтересованности инвестора. Таким образом, прямые иностранные инвестиции в целом должны быть достаточно крупными и долгосрочными для того, чтобы позволить иностранному инвестору установить эффективный контроль над управлением инвестируемым предприятием и обеспечить его долговременную заинтересованность в успешном функционировании и развитии этого предприятия. При этом длительный срок капиталовложений в рамках ПИИ ограничивает для инвесторов возможности быстрого ухода с рынка и тем самым усиливает к ним интерес стран-импортёров ПИИ. Во многих странах реализация инвестиционных проектов с участием иностранного капитала регулируется законодательно, а в структуре исполнительной власти, как правило, присутствует государственный орган, ответственный за выработку и реализацию государственной политики в области инвестиций. Основным стимулом интенсивного развития международного инвестиционного процесса является необходимость крупного бизнеса повышать свою конкурентоспособность на международном уровне посредством расширения деятельности на новых рынках, рационализации производства, снижения издержек, диверсификации рисков и получения доступа к ресурсам и стратегическим активам в экономиках разных государств. В настоящее время основным субъектом ПИИ являются международные компании и финансовые группы. Основу данных о ПИИ в экономиках разных государств составляют периодические выпуски статистических отчётов серий «Balance of Payments Statistics» Международного валютного фонда, «World Development Indicators» Всемирного банка, «World Investment Report» Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также ежегодные экономические отчёты национальных статистических институтов, данные из которых аккумулируются указанными международными организациями. Результаты исследованияЭта страница содержит актуальный (периодически обновляемый) список стран мира и административных территорий без государственного статуса, упорядоченных по размеру прямых иностранных инвестиций (ПИИ), произведённых в их экономику в течение указанного года. В качестве источника информации о размерах ПИИ выступает база данных Всемирного банка «Показатели мирового развития» (World Development Indicators). В рейтинговой таблице представлен перечень экономик с подтверждённой оценкой ПИИ по номинальному (абсолютному) значению, выраженному в долларах США в текущих ценах (без поправки на инфляцию). Отрицательные значения показателя ПИИ некоторых экономик означают, что экспорт инвестиций опережает их импорт, или отток инвестиций из экономики превышает их приток в экономику. Текущие данные представлены по состоянию на 2018 год (опубликованы в 2019 году). Источник Прямые иностранные инвестиции в миреСодержаниеПрямые иностранные инвестиции в РоссииПрямые иностранные инвестиции в Европе2020: Китай стал лидером по прямым иностранным инвестициям, опередив СШАПо итогам 2020 года Китай стал лидером по прямым иностранным инвестициям, опередив США. Об этом свидетельствуют данные Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Прямые иностранные инвестиции включают в себя, например, строительство зарубежными компаниями новых заводов, расширение присутствия в стране или приобретение ими местных компаний. В 2020 году в китайскую экономику было инвестировано $163 млрд из-за рубежа, что на 4% больше, чем годом ранее, тогда как американская экономика привлекла около $134 млрд (почти вдвое меньше в сравнении с 2019-м). В России иностранные инвестиции уменьшились на 96% — с $32 млрд до $1,1 млрд. Как отмечает BBC, в США иностранные инвестиции снижаются с 2016 года, когда они достигли максимума ($472 млрд). В Китае же этот показатель непрерывно растет. Еще в 2019 году разрыв между странами был практически двукратным: США получили $251 млрд новых зарубежных инвестиций, а КНР — с $140 млрд. По прогнозам аналитиков британского Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), благодаря пандемии коронавируса COVID-19 экономика Китая обгонит американскую в 2028 г. – на пять лет раньше, чем прогнозировалось ранее. Как отмечают аналитики CEBR, Китай гораздо лучше перенес пандемию и экономика страны восстанавливается быстрее, чем американская. В глобальном масштабе объем иностранных инвестиций в год пандемии снизился на 42% — с $1,5 трлн в 2019 году до $859 млрд по итогам 2020-го. Этот показатель стал наименьшим в XXI веке. Даже в период мирового финансового кризиса объем инвестиций был примерно на 30% выше нынешнего уровня. По оценкам ЮНКТАД, в Европейском союзе объем привлеченных в 2020 году иностранных инвестиций упал на 71%. В Германии темпы падения достигли 61%. [1] Источник Валовые частные инвестиции мира, 1970-2019

Частные инвестиции мира, 1970-2019За период 1970-2019 гг. частные инвестиции мира в текущих ценах увеличились на 22 026.1 млрд. долл. (в 24.4 раз) до 22 968.9 млрд. долл.; изменение произошло на 1 022.2 млрд. долл. благодаря росту численности населения на 4 011.7 млн., а также на 21 003.9 млрд. долл. благодаря росту частных инвестиций на душу населения на 2 723.6 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций мира составил 449.5 млрд. долл. или 6.7%. Среднегодовой прирост частных инвестиций мира в постоянных ценах составил 3.3%. Минимум частных инвестиций был в 1970 году (942.8 млрд. долл.). Максимум частных инвестиций был в 2019 году (22 968.9 млрд. долл.). В течение 1970-2019 гг. частные инвестиции на душу населения в мире выросли на 2 723.6 долларов (в 11.7 раз) до 2 978.4 долларов. Среднегодовой прирост частных инвестиций на душу населения в текущих ценах составил 55.6 долларов или 5.1%. Изменение частных инвестиций мира описывается линейной корреляционно-регрессионной моделью: y=435.5x-859 909.2 , где y — расчетное значение частных инвестиций мира, x — год. Коэффициент корреляции = 0.95. Коэффициент детерминации = 0.903. Частные инвестиции мира, 1970Частные инвестиции на душу населения в мире в 1970 году были равны 254.8 долларов. Частные инвестиции мира, 2019Частные инвестиции на душу населения в мире в 2019 году составляли 2 978.4 долларов. Источник Доходное место: в каких странах менее рискованно вкладывать деньгиДвижение цен рисковых активов на мировых финансовых рынках под влиянием геополитических, экономических и, как показал «коронакризис», гуманитарных факторов, как правило, характеризуется однонаправленностью. Глобальные позитивные драйверы приводят к притоку инвесторов в финансовые инструменты подавляющего большинства стран, рост же неопределенности выливается в падение биржевых индексов. Однако фондовые инструменты крупнейших экономик по-разному проявляют чувствительность к тем или иным факторам их ценообразования. Ряд стран демонстрируют большую устойчивость цен национальных активов к факторам внешней среды, акцентируя внимание участников рынка на внутренних условиях инвестиций. Напротив, фондовые площадки других государств способны проявлять повышенную отзывчивость к общемировым трендам, усугубляя ситуацию и внутристрановыми особенностями. На рисунке представлена экстремальная волатильность биржевого индекса Аргентины Merval: риск инвестиций в акции компаний страны кратно превышает показатели риска ведущих биржевых площадок. Вообще говоря, привлекательность фондового рынка страны подразумевает оценку его потенциала, или доходности вложений, и присущих инвестиционному процессу рисков. Если получение прибыли носит вероятностный характер, а доходность прошлых периодов не гарантирует достижения положительного результата в будущем, то, исследуя статистические зависимости движения цен фондовых инструментов на больших исторических массивах данных, можно с высокой степенью достоверности определить рискованность инвестиций и допустимые масштабы убытков. В конечном счете страны с повышенной волатильностью биржевых индексов и чувствительностью к негативным общемировым тенденциям будут характеризоваться и существенным риском получения потерь по инвестициям. С целью оценки устойчивости национальных фондовых площадок к процессам, протекающим на глобальных рынках капитала, проведем исследование показателей риска индексов акций крупнейших экономик мира и выявим наиболее привлекательные страны для вложения средств с позиции риска и доходности инвестиций. Как проводилась оценкаБазой исследования выбраны биржевые индексы стран из группы 20 ведущих экономик мира. На долю стран G-20 приходится порядка 80% глобального ВВП и примерно столько же от общей капитализации всех фондовых рынков мира, взлетевшей к началу 2020 года выше $85 трлн. Эталонным показателем или бенчмарком для сравнения страновых фондовых индексов выступил глобальный индекс MSCI All Country World Index (ACWI), отражающий динамику 23 развитых и 26 развивающихся рынков акций. Временной интервал оценки — 5 лет, с июля 2015 года и по настоящее время на основе недельных значений индексов. Столь долгосрочный характер наблюдения за динамкой мировых рынков акций обусловлен необходимостью получения более достоверных результатов. С учетом существенных изменений цен биржевых активов в первой половине 2020 года на волне экономико-гуманитарного кризиса из-за возведения барьеров распространению пандемии, отдельно проведен анализ устойчивости страновых индексов акций и за последние 12 месяцев. В качестве индикаторов риска инвестиций в страновые индексы рассматриваются следующие показатели: Бета-коэффициент (β) — показатель, характеризующий чувствительность национального индекса акций к изменению эталонного MSCI ACWI за аналогичный период времени. Нормативное значение β равно 1. Страновой индекс со значением «бета» больше 1 характеризуется повышенным риском вложения средств. Например, если текущая годовая «бета» рынка Бразилии составила 1,12 по отношению к бенчмарку MSCI ACWI, это означает, что при изменении глобального индекса на 1% индекс Bovespa изменится сильнее — на 1,12%. Однако повышенный бета-коэффициент индекса акций может привлекать спекулятивно-настроенных инвесторов, рассчитывающих увеличить свою доходность на волне общемирового подъема рынков. Напротив, в ситуации глобального спада, высокая бета рынка страны таит риски дополнительных потерь стоимости активов. В ситуации повышенной неопределенности целесообразно выбирать индексы со значением «бета» Коэффициент корреляции (R) — показатель, отражающий силу взаимосвязи индекса конкретной страны и эталона MSCI ACWI. Чем ближе значение показателя к 1, тем связь сильнее. Исторически у американского рынка с глобальным бенчмарком очень высокая прямая сила связи (0,96), что отражает ведущую роль рынка акций США в ценообразовании мировых фондовых активов. Долгосрочная слабо отрицательная корреляция китайского рынка акций говорит об обратной зависимости индекса Shanghai Composite от мирового эталона и подавляющем влиянии внутристрановых факторов на динамику национального рынка капитала. Сигма-коэффициент (σ) — показатель волатильности рынка акций относительно средних значений его доходности за период. Коэффициент сигма или стандартное отклонение отражает статистически возможную величину потерь в стоимости актива в процентах за определенный период времени. Например, волатильность фондового рынка Аргентины за последний год составила 63%, что говорит о чрезвычайно высоких рисках инвестиций в ценные бумаги страны относительно большинства фондовых рынков мира. Доходность индекса (I) за период приведена в качестве справочного значения, а также для оценки эффективности инвестиции при соотнесении средней доходности за период и риска соответствующего фондового индекса. При помощи показателя риск/доходность (σ/I) можно провести отбор наиболее привлекательных финансовых инструментов для включения их в сбалансированный инвестиционный портфель. В общем, чем значение риск/доходность ниже, тем инвестиционно-привлекательнее выглядит тот или иной страновой индекс акций. Результаты исследованияОценка риска инвестиций в индексы стран G-20 на долгосрочном временном интервале (5 лет) представлена в таблице, отсортированной по масштабу ВВП стран мира. После завершения программы количественного смягчения (QE) в США в конце 2014 года международный валютный рынок пришел в движение, обусловив существенные изменения риск-параметров мировых рынков акций. Чувствительность или «бета» национальных фондовых рынков к процентному изменению глобальных индексов стала снижаться. Особенно это проявилось на рынках развивающихся экономик. Если в конце 2000-х можно было наблюдать значение бета коэффициента в диапазоне 1,5–2 (когда при каждом отклонении бенчмарка на 1% индексы развивающихся рынков кратно падали или росли), то за последние 5 лет тенденция к снижению бета-параметра лишь усилилась: финансовые рынки «молодых» экономик перестали так чутко реагировать на внешние факторы, повысив вес внутренних драйверов ценообразования рисковых активов. Бета композитного индекса развивающихся экономик (MSCI EM, emerging market) в настоящее время равна 1, демонстрируя полную синхронность с ACWI. При это яркие представители группы стран BRICS — Китай и Россия — обладают бетой лишь около 0,5; ЮАР — 0,78, а рынок Индии вообще нейтрален к скачкам ведущих рынков акций. Таким образом, из всех стран G-20, относительно низкой восприимчивостью к глобальным тенденциям характеризуются индексы Саудовской Аравии, Китая, России, Индонезии, Австралии и Турции. В данных экономиках внутренние факторы доминируют над внешними драйверами цен национальных активов. При этом масштаб экономики не оказывает влияние на чувствительность рынка акций: бета коэффициента второй по величине ВВП страны, Китая, в 2 раза ниже показателя США и Японии. По параметру корреляции, отражающего силу взаимосвязи индексов, подавляющее большинство национальных фондовых рынков характеризуются однонаправленностью движения с эталонным индикатором ACWI. Однако в последние годы связь китайского и мексиканского рынков акций с динамикой бенчмарка не диагностируется. В силу своего масштаба, по-прежнему, очень высокая прямая сила связи наблюдается у рынка акций США, который по сути также может выступать бенчмарком для большинства стран. Российский рынок обладает высокой прямой связью с ACWI. Волатильность (сигма) G-20, как правило, укладывается в диапазон 40–50%, и это означает, что на долгосрочном 5-летнем интервале риск убытков не превышал и половины инвестиционного капитала. При этом максимальным риском потерь обладает рынок Аргентины (91%) в силу многолетнего дефолтного состояния экономики страны. К рынкам с наименьшей волатильностью можно отнести Канаду, Австралию, Мексику, Индонезию, Великобританию, Южную Корею, Индию и Россию. Наибольшую доходность (I) за исследуемый период показали рынки Аргентины, Бразилии и России. Относительный показатель инвестиционной привлекательности, рассчитываемый на основе соотнесения риска инвестиций и исторического результата от вложений средств, выводит в лидирующую группы следующие рынки стран: Россия (0,66), Бразилия (0,69), США (0,82). Значение коэффициента риск/доходность Относительно неплохими позициями обладают рынки акций Турции (1,04) и Индии (1,09). Почти полная неопределенность результата инвестиций в рынок Аргентины, по причине экстремальной волатильности цен, не позволяет рассматривать значение показателя риск/доходность, равное 0,53, в качестве индикатора принятия инвестиционного решения. Простыми сломами, риск полной потери капитала на фондовом рынке Аргентины может реализоваться ранее, чем будет достигнут прогресс. Статистические параметры риска и доходности инвестиций в страновые индексы G-20 за последние 12 месяцев представлены в таблице: Рекордная волатильность первого полугодия 2020 года, ставшая отражением исторического обвала фондовых рынков в марте этого года на волне «коронакризиса» и последовавшего с апреля столь же стремительного восстановления котировок акций на фоне безлимитного монетарного стимулирования, существенным образом сказалась на метриках риска. Поскольку доходность рынка является случайной величиной, а процесс восстановления экономики идет в каждой стране в своем темпе, расчет относительного показателя риск/доходность не производился, а оценка инвестиционной привлекательности фондовых рынков осуществлялась исключительно на основе чувствительности национальных индексов к общемировому социально-экономическому кризису и волатильности. Тем не менее, и в ситуации высокой неопределенности можно выделить рынки, продемонстрировавшие относительную устойчивость. Наименьшую волатильность за последний год проявили индексы Китая и России. Несмотря на почти сопоставимые значения параметров риска Австралии, Мексики, Индонезии и Саудовской Аравии, доходность фондовых рынков этих стран до сих пор находится на отрицательной территории. ВыводыВ последние годы наблюдается тенденция снижения чувствительности национальных рынков акций, особенно в развивающихся экономиках, к изменчивости цен на глобальных биржевых площадках. Значение внутристрановых факторов ценообразования рисковых активов возрастает. Наглядным примером роста устойчивости национальных рынков акций служит падение показателя «бета» для России и Китая. Высокая волатильность фондовых индексов сейчас в большей степени присуща развитым рынкам. Причина такого положения кроется как в высокой капитализации и ликвидности рынков, привлекающие спекулянтов, так и структуре ВВП развитых стран: исследование показало высокую уязвимость стран в эпоху кризиса, где доля сектора сферы услуг существенно превышает уровень промышленных сил. Средний фондовый риск развивающихся экономик почти на 2 п.п. ниже глобальных развитых рынков. Относительно низкая амплитуда колебаний индексов характерна для Китая, России, Мексики, Саудовской Аравии, Индонезии и Австралии — единственного представителя группы развитых рынков, относящегося к Азиатско-Тихоокеанскому региону. По совокупности риск-параметров наибольшей инвестиционной привлекательностью в долгосрочной перспективе обладают рынки акций России, Бразилии и Китая. Все они относятся к развивающимся экономикам, а по критерию риск/доходности способны «конкурировать за капитал» с ведущими биржевыми площадками мира, в том числе и США. В краткосрочном периоде ряд стран группы BRICS также демонстрируют пониженные риски инвестиций. На основе результатов оценки инвесторы с различными предпочтениями способны выбрать подходящий себе рынок акций по соотношению риска и доходности. Возможности межстрановой и даже межрегиональной диверсификации позволяют снизить риск инвестиций отдельно взятого фондового рынка страны. Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции Источник | |||||